「法人の廃業とはどういうことか?」

「法人が廃業する場合、どのように手続きを進めるべきか?」

近年の日本では、廃業を検討する法人が多くなっています。法人が実際に廃業をする場合、負担が少なく確実性の高い方法で手続きを進めていくことが大切です。

この記事では、法人の廃業が具体的にどういうことかを確認したうえで、廃業の決断前に考慮すべきことや廃業手続きの流れを紹介しましょう。記事の後半では、法人の廃業に必要な費用や税金などの清算における注意ポイントも解説します。

将来的に廃業すべきか悩んでいる方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

法人の廃業とは?基本概念と近年の動向

法人が廃業の手続きを進めるうえでは、「廃業」という概念の意味をおさえておくことが大切です。

ここでは、類似用語との違いを見ながら「法人の廃業」がどういうことかを解説します。また、近年の日本で法人の廃業が増えている理由も解説しましょう。

法人の廃業とは何か?定義と概要

法人の廃業とは、経営者が自らの意思で事業を停止し、資産や負債を整理したうえで「この法人格では今後はもう事業は行わない」と決断することおよび諸手続きの総称です。世間一般でよく言われる「会社をたたむ」も、廃業に近い言葉でしょう。

法人が廃業手続きを行うと、資産・負債はすべて整理され法人格が消滅する形です。廃業後は、その法人格での事業再開は不可能になります。

なお、事業を行う主体には、法人のほかに個人(個人事業主)があります。

個人事業主の場合、事業を停止したうえで税務署に廃業届を出すだけで廃業可能です。これに対して法人は、後述する複雑な手続きを経て廃業に至ることになります。

参考:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

法人の廃業と類似概念の違い

先述の「会社をたたむ」につながる概念として、解散・倒産・破産があります。法人の廃業を詳しく理解するうえでは、これらの概念との違いを知ることも大切です。詳しく見ていきましょう。

廃業と解散の違い

解散は、法人が廃業に向かう過程の状態を指す概念です。

法人を廃業するためには、解散と清算の手続きが必要となります。解散をわかりやすくたとえると、「法人が廃業を目的に事業を停止して、清算準備に入った状態」になるでしょう。

廃業と倒産の違い

廃業と倒産の大きな違いは、以下のように経営者自身の意思があるかどうかです。

- 【廃業】

-

経営者の意思で行うもの(自ら事業を停止)

- 【倒産】

-

経営者の意思で行うものではない(事業が続けられなくなる)

倒産とされる状態には、法律上と事実上の2つがあります。まず、以下のいずれかに該当した場合、「法律上の倒産」をしたことになるでしょう。

- 会社更生法に規定のある「会社更生」

- 破産法に規定のある「破産」

- 会社法に規定のある「特別清算」

- 民事再生法に規定のある「民事再生」

これに対して「事実上の倒産」は、中小企業の事業活動が停止し、再開の見込みがなく、賃金支払能力がないことを労働基準監督署長が認定した状態です。

廃業と破産の違い

破産とは、会社が債務の支払不能に陥ったときに、やむを得ず会社を清算する手続きです。破産も経営者の意思で行うものではない点が、廃業との大きな違いでしょう。

会社の破産手続きを行うと、会社が消滅すると同時に、会社の債務も消滅することになります。

法人の廃業が増えている背景

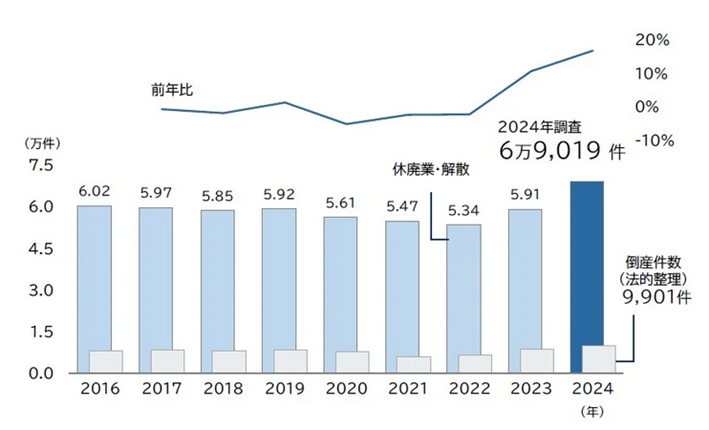

株式会社帝国データバンクの調査によると、全国で休業・廃業・解散を行った企業数は、過去最多の6万9,000件に達しました。前年に続く2年連続の増加です。また、2024年1月以降の解散および休廃業の件数は、前年を大幅に上回る状況が続いています。

出典:株式会社帝国データバンク「2024年の休廃業・解散、 過去最多6.9万件 前年比1万件の大幅増」より

では、こうした法人の廃業は、どういった要因で増加しているのでしょうか。多くの企業に関係する2つの要因を紹介します。

VUCA時代による先行きへの不安

いまのビジネス環境は、予測不能な変化が急速に起こりやすいVUCAの時代です。特に近年は、グローバリズムやデジタル技術の発展によってビジネスモデルの耐用年数も短くなっています。それはつまり、自社のみならず業界全体における将来の展望も把握しづらいことを意味するでしょう。

そのなかで、近年のように原材料費や光熱費の高騰、顧客ニーズの複雑化などが起こると、会社の将来はますます見えづらくなります。そして、後継者探しも熱心に行えなくなるでしょう。こうしてさまざまな課題が山積するなかで、廃業を通じて「会社をたたむ」という選択をする経営者が増加傾向にあります。

人に関する課題

最近のビジネス環境では、少子高齢社会への勢いが加速するなかで、事業を進めるうえで欠かせない「人」について、以下のような問題が生じやすくなっています。

- ベテラン職人の高齢化

- 少子化による採用難、後継者不足

- 人件費や採用コストの高騰 など

大事に育ててきた事業も、上記のような「人」の問題で継続が難しくなるケースが多いです。「良い人材をなかなか獲得できない」や「獲得しても一人前になる前にやめてしまう」といった状況が続くと、新たな採用や育成のモチベーションも低下し、自社で清算ができるうちに「会社をたたむ」という選択をせざるをえなくなるのかもしれません。

法人廃業の決断前に考慮すべきこと(メリット・デメリット)

法人の廃業後に「こんなはずじゃなかった!」などの後悔をしないためには、廃業のメリット・デメリットを理解したうえで、廃業という選択がいまの自社に本当に合っているのかを検討することが大切です。

ここでは、法人が廃業を選択した場合のメリット・デメリット、廃業のほかに選べる手法を紹介しましょう。

法人における廃業のメリット

廃業を選択すると、以下の4つの効果・メリットが期待できます。

- すべての経営課題や負担から開放される

- 倒産と比べて手続きが簡易である

- 債務返済後に会社をたためる

- ステークホルダーへの迷惑を最小限に抑えられる

廃業手続きで会社をたためば、ビジネス継続に不可欠な人手不足・原材料費の高騰・キャッシュフロー……といった課題から開放されます。

また、破産と比べて簡易的な手続きで済む廃業を選択した場合、債務をしっかり返済したうえで会社をたたむことになります。それはつまり、融資でお世話になった銀行や取引先などへの迷惑が最小限になることを意味するでしょう。

法人における廃業のデメリット

法人が廃業を選択した場合、以下の問題やデメリットが生じやすいでしょう。

- 経営資源を消滅する

- ステークホルダーとの関係が消滅する

- 資産処理の問題が起こる

- 廃業費用がかかる

廃業を選んだ場合、たとえば、自社が育ててきた独自技術・ブランド・ノウハウなどの経営資産は、法人格とともに消滅します。資産のなかには売却可能なものもあるはずですが、廃業は事業停止を前提としていることから、予想どおりに手続きが進まないこともあるでしょう。

このほかには、ステークホルダーという「人」の問題やデメリットも生じやすいはずです。

廃業を選択すれば、これまで支え合ってきたお客様・地域の人々・取引先・仕入先などとの事業をめぐる関係が途絶えることになります。また、会社を支えてくれた従業員に対しては、会社都合の解雇をせざるを得ない可能性が高いでしょう。

法人における廃業以外の選択肢

法人が会社をたたむ場合、ここまで紹介した廃業・破産・倒産のほかに以下の選択肢があります。

- 【親族・社員への継承】

-

いわゆる内部継承。会社や経営者のことをよくわかっている人に、法人を譲り渡すもの。多額の売却益は得られにくい。

- 【M&A】

-

外部継承の一種。会社が事業の一部を買い取ってもらうもの。企業価値が高く評価される場合もある。

これから紹介する流れなどを見て「自社では少し難しい」と感じた場合は、M&Aなどを検討してもよいかもしれません。

法人の廃業手続きの流れ

法人の廃業手続きは、以下3ステップで進めていくものです。ここでは、廃業完了までに必要な作業・手続きについて、詳しく見ていきましょう。

1.解散・清算準備

このステップで行う手続きは、以下の3つです。

- 解散への準備

- 解散決議と清算人の登記

- 社会保険・税金関係における廃止届の提出

1-1.解散への準備

お世話になっているステークホルダーに事業終了をお知らせします。相手の今後を考えると、なるべく早く誠実な姿勢で説明をすることが大切です。また、事業に必要な各種契約があれば、それらの解約準備も進めましょう。

1-2.解散決議と清算人の登記

定時もしくは臨時の株主総会にて、特別決議を通じて会社の解散を可決します。この手続きを行うと、法人は清算株式会社になります。それから清算完了までの間は、清算目的の範囲内において存続できる形です。

解散と清算人の登記は、解散決議から2週間以内に行う必要があります。

1-3社会保険・税金関係における廃止届の提出

以下の機関に対して、社会保険および税金関係の廃止に関する届出を行います。

- 【税務署】

-

⇒異動届出書、事業廃止届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 など

- 【都道府県税事務所】

-

⇒解散に関する届出書(名称は都道府県ごとに異なる)

- 【日本年金機構】

-

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

- 【労働基準監督署】

-

確定保険料申告書、労働保険料還付請求書

- 【ハローワーク】

-

雇用保険適用事業所廃止届、雇用保険被保険者資格喪失届、雇用保険被保険者離職証明書

届出のなかには、事業廃止から5日以内に提出が求められる種類もあります。事業廃止後の提出忘れを防ぐためにも、以下の情報ページを確認しながら届出書類の一覧化や提出スケジュールの確認を進めておきましょう。

参考:東京都主税局「『法人設立・設置届出書』『異動届出書』 届出方法・添付書類について」

参考:日本年金機構「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」

参考:厚生労働省|兵庫労働局「事業(労働者の雇用)を終了したとき」

参考:厚生労働省|徳島労働局「雇用保険適用事業所についての諸手続き」

2.清算手続き

法人格を消滅させるために、会社の資産と負債を以下の流れで清算していきます。

- 債務の弁済と取り立て

- 官報による解散公告

- 財産の調査と目録などの作成

- 解散・清算事業年度の確定申告

- 債務の弁済と残余財産の分配

2-1.債務の弁済と取り立て

現務を結了させたうえで、債務の弁済・取り立てに入ります。現務の結了とは、解散の段階で終わっていなかった残務を終わらせることです。たとえば、締結済みの契約履行や在庫の売却などが該当するでしょう。

2-2.官報による解散公告

解散後すぐに行う必要があるのが、解散の事実と債権申出に関する官報公告です。会社が債権者を認識している場合、個別に催告を行います。

2-3.財産の調査と目録などの作成

清算人は、会社の財産現況を調査したうえで、解散日における財産目録と貸借対照表を遅延なく作成する必要があります。この財産目録と貸借対照表は、株主総会での承認を受けたうえで、清算結了登記が完了するまで保存しなければなりません。

2-4.解散・清算事業年度の確定申告

解散事業年度とは、事業年度開始の日から解散の日までを指すものです。清算事業年度は、解散日の翌日から1年ごとの期間になります。これらの事業年度中に残余財産が確定しない場合、各事業年度終了日の翌日から原則2ヵ月以内に、確定申告を行わなければなりません。

2-5.債務の弁済と残余財産の分配

資産の売却で入った現金で、申し出があったすべての債務を弁済します。弁済後に残余財産があった場合、清算人の決定にしたがって株主への分配が行われます。

3.申告・登記

清算後に行う手続きは、以下の3つです。

- 残余財産確定事業年度の確定申告

- 決算報告書の作成・承認

- 清算結了の登記

3-1.残余財産確定事業年度における法人税・消費税の確定申告

残余財産確定事業年度とは、清算中の事業年度内に残余財産が確定した場合に、その年度の開始日から残余財産の確定日までを指すものです。

企業が廃業をする場合、残余財産が確定した日の翌日から1ヵ月以内に法人税・消費税の確定申告をする必要があります。同期間内に残余財産の最終分配が実施される場合は、その日の前日までに確定申告してください。

法人税・消費税における確定申告と、清算中の法人で残余財産が確定した場合の考え方などは、以下の国税庁情報を確認しましょう。

参考:国税庁「No.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について」

参考:国税庁「平成22年6月30日付課法2-1ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明」

参考:国税庁「解散法人の残余財産がないと見込まれる場合の損金算入制度(法法59まる4)における「残余財産がないと見込まれるとき」の判定について」

3-2.決算報告書の作成・承認

清算事務を終えたら、すぐに決算報告書を作成しなければなりません。作成した決算報告書は、株主総会で承認を受ける必要があります。

3-3.清算結了の登記

清算株式会社の清算後は、清算結了の登記をして廃業手続きがすべて終わることになります。

法人の廃業にかかる費用

法人が廃業を検討する場合、「費用を支払えるかどうか?」も大事な意思決定のポイントです。ただし、法人廃業にかかる費用は、経営者がどういう選択をするかで変わる側面もあります。

ここでは、法人の廃業にかかる費用の考え方と相場、廃業でかかる費用項目を見ていきましょう。

法人の廃業にかかる費用相場

法人の廃業手続きでかかる費用は、以下のどちらを選択するかで大きく変わります。また、専門家に依頼する場合、「どこからどこまでをお願いするか?」も費用に影響する要素となるでしょう。

経営者が自分で手続きをする場合、事務手続きで最低限必要となるのは「登記関連費用」と「官報公告の掲載費用」の2つが中心です。これだけの場合、10万円前後が目安になるでしょう。

一方で、専門家に依頼した場合、全手続きの代行で20~30万円ほどかかるのが一般です。専門家による廃業代行費用は、事務所ごとに料金が変わります。具体的な金額が知りたい場合は、同じ条件で相見積もりをとるとよいでしょう。

法人の廃業にかかる費用項目

一般的な廃業手続きでは、以下5項目の費用がかかることが多いです。各概要を見ていきましょう。

登記関連の費用(登録免許税)

登録免許税とは、会社・不動産・人の資格などの登記・登録をする際にかかる税金です。会社の廃業手続きでは、以下3つの登記費用を支払う必要があります。

- 【解散登記】3万円

- 【清算人選任登記】9,000円

- 【清算結了登記】2,000円

官報公告の掲載費用

官報公告は、債権者保護の手続きで必要となるものです。公告費用は1行につき3,589円(税込)と決まっています。廃業時の一般的な公告は、9~11行ほどになることが多いです。全部で3万6,000円前後を予定しておくとよいでしょう。

専門家への依頼費用

士業と呼ばれる専門家には、それぞれに独占業務があります。たとえば廃業に関する以下の業務代行を依頼する場合、内容ごとに異なる専門家への相談が必要となるでしょう。

- 【登記】司法書士

- 【税務申告】税理士

- 【社会保険】社会保険労務士

専門家への依頼でかかる費用総額は、「どの士業にどこまでサポートしてもらうか?」で変わります。数十万円の専門家報酬を用意できない場合は、各士業と相談しながら「できるところは自分で手続きする」などの選択も必要かもしれません。

資産・在庫の処分費用

商品在庫・機械・設備などの現金化や廃棄処分に必要な費用です。この項目も「どこからどこまでを業者に依頼するか?」や「どの方法で処分をするか?」でかかる費用は大きく変わります。

たとえば、それなりの高値で売れそうな商品在庫や機械がある場合、その分野に特化した買取業者に相談をして、出張買取(出張査定)に来てもらうのも一つです。そうすることで、自分で業者に持ち込むためのガソリン代やレンタカー代などを抑えられるかもしれません。「コストを抑えて高値で売る」を目指しましょう。

不動産の原状回復費用

オフィスや工場倉庫などを借りていた場合、貸主に返す前に原状回復する費用も必要です。不動産の原状回復工事には「貸主による指定業者が実施するケース」のほかに、「借主が自分で業者を選べるケース」もあります。

後者に該当する場合、いくつかの業者から相見積もりをとるとよいでしょう。

法人の廃業に伴う税金と資産処理

法人が廃業する場合、先述の手続きと平行して、以下3つの清算や税務処理も進めていく必要があります。ここでは、各処理の概要を紹介しましょう。

従業員の給与・退職金に関する税務処理

従業員の給与・退職金に関する税務処理でポイントになるのは、年末調整と源泉徴収票の発行をどうするかです。

会社は基本的に、年末調整の手続きを通じて源泉徴収票を発行します。しかしたとえば、年の途中で廃業をする場合、12月末時点で勤務している従業員がいないわけですから、会社側では年末調整をする必要はありません。この場合、廃業するまでの源泉徴収票だけを発行することになるでしょう。

会社が廃業したときに、あらかじめ天引きされた税額(源泉徴収額)と実際の税額の差を清算する手続きは、廃業法人が発行した源泉徴収票を使って以下いずれかの方法で行うことになります。

- 新たな勤務先で年末調整をする

- 従業員が自分で確定申告をする

手続きの詳しいポイントは、下記の国税庁情報を確認してください。

法人資産(不動産・設備・在庫)の処分と税務処理

法人資産の処分と税金の関係で大きなポイントになるのが、残余財産を個人株主に配分した際に、所得税が発生する可能性があることです。

具体的には、清算法人における資本金などの額を超えた部分の金額で残余財産の配分が行われる場合、その部分はみなし配当にあたることで、配当所得としての総合課税対象になる形でしょう。

配当の支払額に対しても、清算法人で源泉徴収が行われます。税金を引いた残りが株主に支払われるイメージです。配当所得に対する所得税および復興特別所得税の税率は、以下のとおりです。

- 【上場株式等の配当等の場合(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を除きます)】

-

⇒15.315%(他に地方税5%)

- 【上場株式等以外の配当等の場合(大口株主等が支払いを受ける上場株式等の配当等を含みます)】

-

⇒20.42%(地方税なし)

参考:国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」

未払い税金・社会保険料の清算

会社を廃業する場合、清算結了を登記するまでの間に、未払いの税金や社会保険料をすべて払いきるのが原則です。

そこで滞納している税金を支払わなかった場合、「税法上は法人が存続し、滞納分の納税義務を負い続ける」という考え方から、清算人および残余財産の分配を受けた人が「第二次納税義務」を負うことになります。

仮に、税金および社会保険料を清算しないまま法人格を消滅させると、清算人および残余財産の分配を受けた株主に迷惑がかかることになります。ステークホルダーとの関係を「終わり良ければ全て良し」にするためにも、清算後に残る義務と責任はしっかり果たす必要があるでしょう。

法人の廃業後に必要な手続きと生活設計(経営者・従業員)

経営者および従業員の生活は、法人の廃業後も続きます。ここでは、経営者および従業員が廃業後の生活を続けるため活用したい制度や手続きなどを紹介しましょう。

【従業員】法人の廃業後の手続きと生活設計

会社の廃業によって離職した従業員は、雇用保険制度・国民健康保険料の軽減制度・年金制度から受給を受けられる可能性が高いです。

まず、離職理由が会社都合の「廃業」である場合、雇用保険の特定受給資格者に該当する可能性が高いでしょう。特定受給資格者に該当すると、いわゆる失業保険の給付について、以下の優遇が得られます。

引用:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」

また、特定受給資格者として失業保険の基本手当を受ける場合、国民健康保険料の軽減制度の利用も可能です。(※高年齢受給資格者・特例受給資格者は対象外)

このほかに、65歳以上の従業員が再就職せず、年金保険料を納付した期間が原則として10年以上ある場合、老齢基礎年金や老齢厚生年金などが受給できる可能性もあります。本人が希望した場合、年金の受給年齢を60歳から65歳になるまでの間に繰り上げることも可能です。

会社の廃業で従業員を解雇せざるを得ない場合、失業保険や年金などの案内を行い、今後の生活や仕事に対する不安がなるべく緩和するようにサポートする必要があるでしょう。

参考:厚生労働省「平成22(2010)年4月から国民健康保険料(税)が軽減されます。」

【経営者】法人の廃業後の手続きと生活設計

経営者の場合、厚生年金や確定拠出年金などの上乗せ年金制度に加入できません。したがって法人廃業後は、従業員のように老齢厚生年金や失業保険などの受給も難しい形です。

廃業後の生活に備えるためには、事業がうまくいっているうちに、以下のような公的年金制度や個人の資産運用などを始めておく必要があるでしょう。

- 経営者年金共済

- 小規模企業共済

- 拠出型個人年金(iDeCo)

- 各種投資(株式投資、投資信託、不動産投資 など)

参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済とは」

まとめ|会社をたたむなら現状に合う方法を選択しよう

法人が廃業をする場合、短期間で非常に多くの手続きを進める必要があります。専門家に代行手続きを依頼すると、数十万円もの費用がかかるでしょう。

価値ある企業をたたもうとするなかでコストの問題が気にかかる場合は、法人廃業ではなくM&Aを検討するのも一つです。各手法には一長一短あります。本記事で紹介した情報を参考にしながら、ぜひ最善の意思決定を行ってみてください。