「なぜ後継者のいない会社を買うのだろうか?」

「そのことにどんなメリットがあるのか疑問に感じる」

そんな思いを抱えるあなたもいるかもしれません。

現代の日本では、少子高齢化や経営者の引退が進む一方で、後継者不足が深刻な問題となっています。

後継者がいないことで、存続が危ぶまれる企業も少なくありません。

これを読むあなたは、このような企業を買収することで、新たなビジネスチャンスを探求したいと考えているかもしれません。

この記事では、後継者のいない会社を購入する理由や手続きについて詳しく探っていきます。

最後まで読むと、買収の具体的なステップや注意点を理解し、新たな事業展開の可能性を開かれることでしょう。

後継者のいない会社を買う理由とメリット

昨今、後継者のいない会社を買うことが注目されています。それには様々な理由とメリットがあるからです。

まず、後継者不足の現状を理解することが重要です。そして、ビジネスを引き継ぐことには多くの利点があります。

後継者不足の現状と背景

近年、多くの会社が後継者不足に直面しています。後継者不足の背景には、少子高齢化や人口減少といった社会的要因が影響しています。

日本では、1947年から1949年にかけて生まれた「団塊の世代」が大量に定年を迎えており、100万以上の企業が後継者探しに苦労しています。このような企業は、よく言われる「廃業リスク」に苛まれているのです。

一方、多くの若い世代は、大手企業に就職することを望んでおり、家業を継ぐ意思を持たないケースが増えています。「誰も継がなければ、どうなるんだろう?」といった不安が企業側にも存在します。

後継者のいない会社は、経営がうまくいっていても継続が難しい状況です。これが後継者不足の現状です。

ビジネスを引き継ぐことの利点

後継者のいない会社を引き継ぐことには、大きな利点があります。新規事業を立ち上げるよりも、既存のビジネスを引き継ぐ方がリスクが少ないことが理由です。

例えば、すでに確立された顧客基盤やブランド力を利用することで、最初から集客の苦労をしなくて済むのです。また、設備投資が控えられるため、初期費用の負担を軽減できます。

「ゼロから始める時間や労力を考えると、何かを継続する方が良さそうだな」と感じる方も多いでしょう。さらに、社員や取引先との関係性も引き継ぐことで、スムーズな経営移行が可能となります。

後継者のいない会社を買うことで、事業の成長促進やスケールアップを図ることができるのです。このように、ビジネスを引き継ぐことには多くの利点があります。

後継者のいない会社を買う手順

後継者のいない会社を買うことは、それ自身が非常に大きな機会となり得ます。成功への第一歩。それは適切な手順を理解することです。

後継者を持たない会社の価値は多様な要因で構成されています。まずはその企業価値を適切に評価することが重要です。

次に、買収プロセスの流れを把握し、効率的に進めることが求められます。

また、M&Aの専門家を活用することは、手続きをスムーズにし、価値ある買収を実現するための大きな助けとなるでしょう。

これらの手順をしっかりと理解し、実行していくことで、後継者のいない会社の買収を成功させることができます。

企業価値の評価方法

後継者のいない会社を買う際には、まず企業価値の評価が重要となります。これは買収の基礎です。

企業価値は、通常現金流や資産価値、負債の評価、そして業界の市場トレンドなどを基に評価されます。

具体的には、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)を用いることが一般的です。この方法は将来のキャッシュフローを現在価値に換算して評価します。

例えば、製造業の会社を例に取ると、製品の市場シェアや製造設備の価値も大きな評価ポイントとなります。それらを考慮に入れることで、企業の総合的な価値を把握できるのです。

こうして正確な評価ができてこそ、適正な買収価格を提示することが可能となります。

したがって、企業価値の適切な評価は、成功する買収につながる第一のステップです。

買収プロセスの流れ

後継者のいない会社を買う際には、買収プロセスの流れをスムーズに進めることが鍵となります。成功の確率を高めるための一歩です。

一般的に、買収プロセスは「事前準備」「デューデリジェンス」「交渉」「契約締結」といった流れで進行します。

事前準備では、買収目的や資金計画をしっかり整え、ターゲット企業のリストアップを行います。

デューデリジェンスでは、法務や財務、業務の詳細な調査を実施し、リスクと価値を確認します。

例えば、IT企業を買収する場合、テクノロジーの優位性や市場競争力なども評価ポイントになります。また、交渉では双方の利害調整を行い、最終的には契約締結に至ります。

「この手順で進めばいいの?」と気になる方も多いでしょう。そうした流れを理解することで、買収を円滑に行うことが可能となります。

このように、買収プロセスの流れを把握しておくことが、後継者のいない会社の成功買収には欠かせません。

M&A専門家の活用

M&A専門家を活用することは、後継者のいない会社を買う上で非常に有効です。これにより、プロジェクトの成功確率が格段に上がります。

M&A専門家は、多岐にわたるスキルセットと知識を持ち、企業価値評価から契約交渉までをサポートします。

具体的なサービスには、デューデリジェンスの実施、交渉戦略の立案、契約書の作成などがあります。

例えば、不動産業界の企業買収において、M&A専門家は不動産評価や法的手続きのプロフェッショナルであり、適正価格での取引を実現します。

「本当に素人だけでやっても大丈夫かな?」と不安に思う方も安心できます。

専門家の力を借りれば、買収プロセス全体を透明性のあるものにし、落とし穴を回避することが可能です。

このように、M&A専門家を活用することで、後継者のいない会社の買収をより確実に成功へと導くことができます。

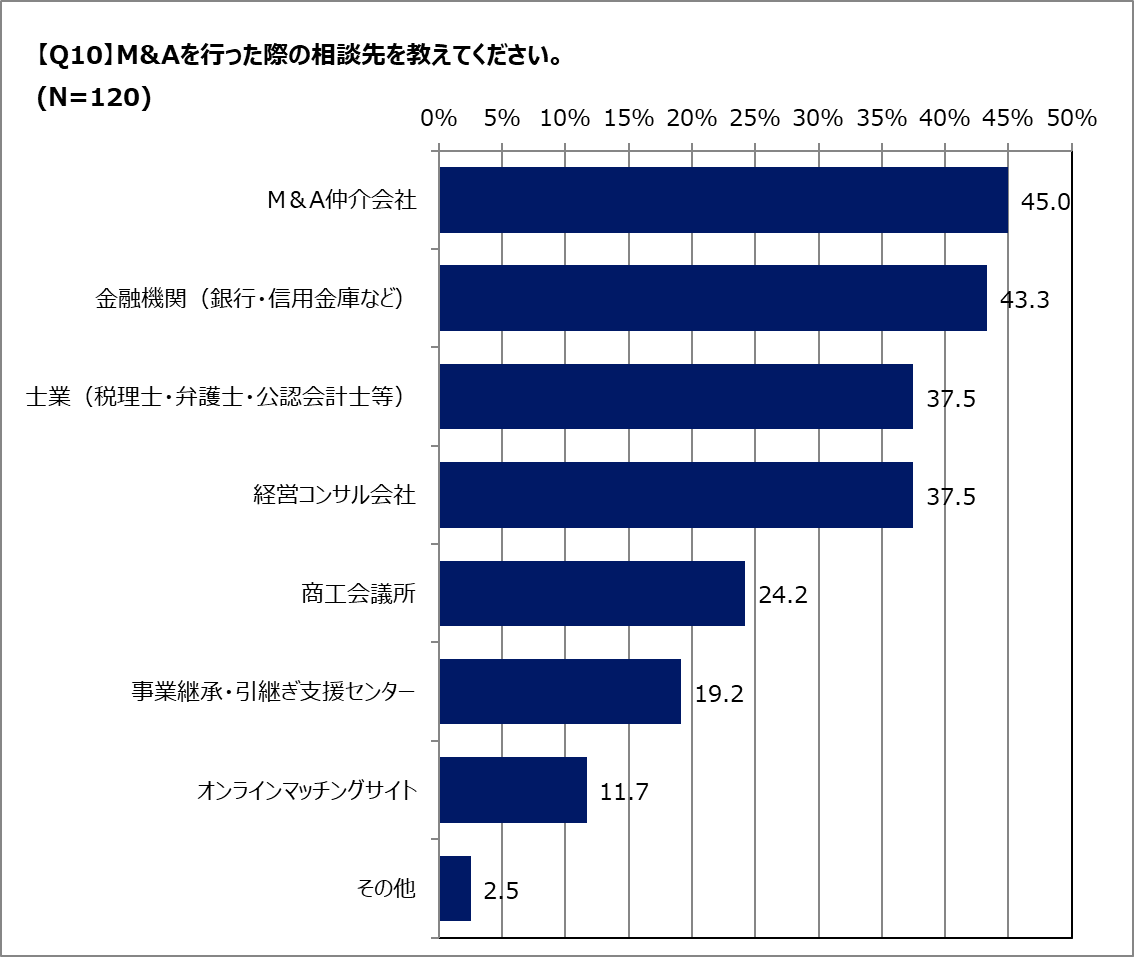

Q.M&A(買収)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(買収)では「M&A仲介会社」や「金融機関」など、実績のある専門機関への相談が主流であり、信頼性と専門性を重視した支援体制が選ばれていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、M&A(買収)を行う際に相談した相手について、アンケート調査を行いました。買収経験のある人で最も多かったのは「M&A仲介会社」(45.0%)でした。次いで「金融機関(銀行・信用金庫など)」(43.3%)、「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」(37.5%)、「経営コンサル会社」(37.5%)が続いています。一方で、「オンラインマッチングサイト」は11.7%にとどまりました。M&Aでは、実績ある専門機関への相談が主流であることがわかります。

買収時の注意点とリスク管理

後継者のいない会社を買う場合、買収時の注意点とリスク管理が極めて重要です。見落としがちなポイントをクリアにし、安全な買収を心がけることが求められます。

これには法的な問題、財務状況の詳細確認、そして従業員への対応策が含まれます。これらの要素に注意を払うことで、買収後のスムーズな運営が可能になります。

事前に考慮すべき注意点は多く、具体的な事例を元に、それぞれの側面を詳しく見ていきましょう。

法的な注意事項

会社を買収する際には、法的な側面に注意を払いましょう。契約内容や法規制を確認することが基本です。

例えば、売買契約書の内容。特に、責任と義務に関する条件がどのように定められているかをしっかりと理解しておくべきです。

法務専門家による助言を受けることも不可欠でしょう。「法律なんて難しい」と感じるかもしれませんが、放置すれば大きな問題に発展する恐れがあります。

後継者のいない会社を買うには、法的側面をしっかりと把握することが成功への第一歩となります。

財務状況の詳細確認

財務状況を詳細に確認することも、買収の成功には欠かせません。財政的に健全な会社かどうかを判断する要素です。

具体的なアプローチとして、過去数年分の財務諸表を読み解きましょう。収益、負債、そして資産の詳細を把握することが必要です。

「この会社は本当に大丈夫なの?」と感じた際には、専門家によるデューデリジェンスを検討すべきです。

買収前に財務状況を詳細に確認することで、不安要素を取り除き、計画的な財務リスク管理が可能となります。

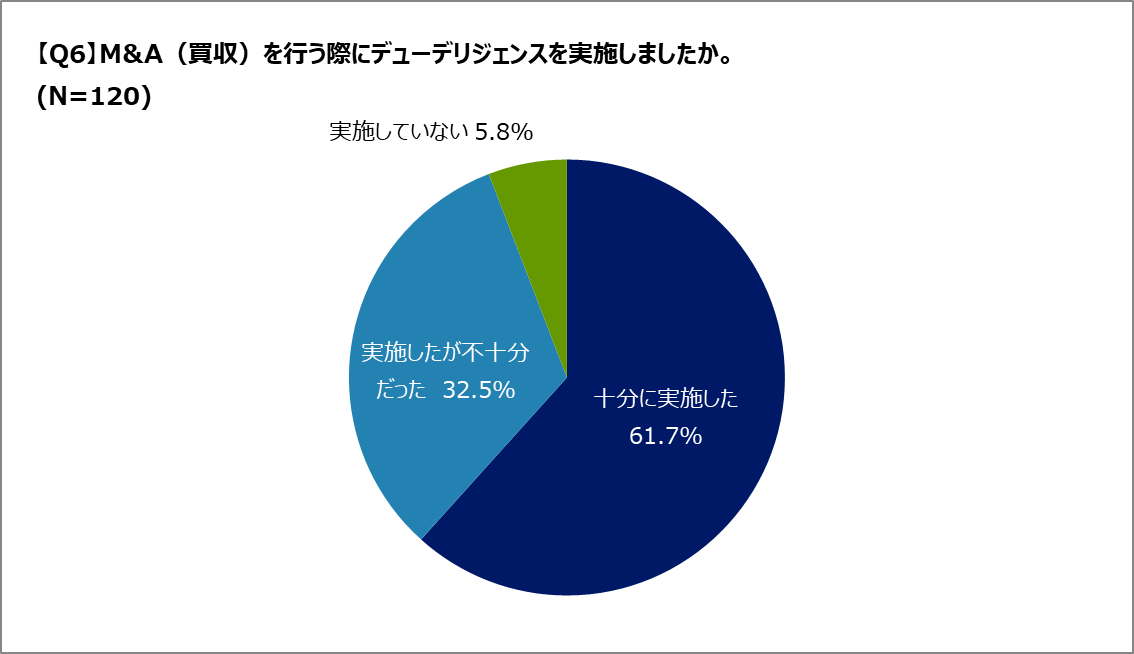

Q.デューデリジェンスは必要?

A.過半数以上の企業がデューデリジェンスを実施しており、デューデリジェンスを重視している企業が多いことが分かります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を行った経験がある人に、デューデリジェンスの実施状況についてアンケートを実施したところ、「十分に実施した」と回答したのは61.7%でした。一方で「実施したが不十分だった」は32.5%、「実施していない」は5.8%にとどまりました。大半の企業がデューデリジェンスを重視している一方、実施の質には課題が残っていることがうかがえます。

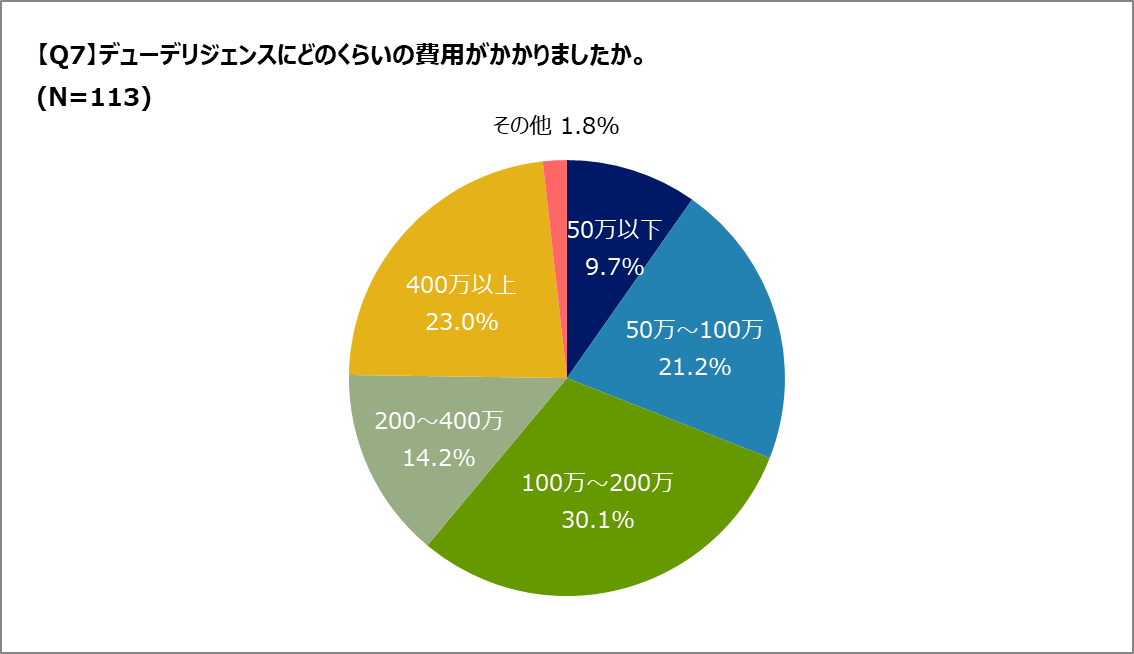

Q.デューデリジェンスの相場はどのくらい?

A.デューデリジェンスの費用は「100万円以上」が多数を占めており、一定の精度と網羅性を確保するには、数百万円規模の投資が一般的であることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

また、デューデリジェンスにかかった費用についてもアンケートを行いました。デューデリジェンスを「十分に実施した」「実施したが不十分だった」と回答した113人に、かかった費用を尋ねたところ、最も多かったのは「100万~200万円」(30.1%)でした。次いで「400万円以上」(23.0%)、「50万~100万円」(21.2%)が続きます。「50万円以下」は9.7%にとどまりました。多くのケースで100万円以上の費用が発生しており、デューデリジェンスには相応の投資が必要であることがわかります。

従業員への対応策

従業員への対応策を講じることは、後継者のいない会社を買う際の重要なステップです。彼らの不安を和らげ、移行をスムーズにする鍵です。

例えば、買収後の業務方針や給与体系について透明性を持ったコミュニケーションを行うことが大切です。

また、従業員の意見を積極的に取り入れ、新しい組織文化の創造を支援しましょう。「これからどう変わるの?」という不安に寄り添う姿勢が必要です。

従業員の安心感を大切にし、買収後の職場環境改善を図ることが、業務効率の向上につながります。これが長期的な成功を支えます。

後継者不足企業の買収成功事例

「後継者のいない会社を買う」という選択は、近年、多くの投資家や企業にとって魅力的な選択肢となっています。日本では、多くの中小企業が後継者不足に直面しています。そのため、企業買収の好機とも言えるでしょう。

例えば、製造業A社は、後継者不足に悩むB社を買収しました。しかし、この買収は単なる救済策ではなく、戦略的な成長の一環だったのです。この買収により、A社は新たな市場を獲得し、事業規模を拡大しました。

こうした事例は、後継者のいない会社を買うことで成功を収めることができる可能性を示しています。

それでは、具体的な成功例から学ぶべきポイントを詳しく見ていきましょう。

成功例から学ぶポイント

後継者のいない会社を買う際の成功要因として、事業のシナジー効果がよく挙げられます。買収する企業と自身の事業の強みを組み合わせ、新たな価値を生むことが重要です。

例えば、IT企業C社が後継者不足であった伝統工芸D社を買収したケースでは、C社の技術力を活かし、D社の製品ラインをデジタル化。これにより、D社の製品はオンラインでも購入可能となり、売上が倍増しました。

そして、C社は伝統工芸への関心を持つ新たな顧客層を開拓することにも成功したのです。「買って終わり」ではなく、買収後の戦略が成功に直結すると考えられます。

教訓としては、後継者のいない会社を買う際には、強みの融合を図ることが重要です。

買収後の事業成長例

後継者不足の中小企業を買収した後、その事業がさらに成長するケースもあります。成功の鍵は、適切なマネジメントの継続とイノベーションの推進です。

あるメーカーE社は、後継者のいないF社を買収しました。この際、E社はF社の経験豊富なスタッフを保持しつつ、新たな管理体制を導入しました。そして、製品開発に積極的な投資を行い、新製品の市場投入に成功したのです。

買収後の成長には、「既存の強みを活かしながらも、外部の変化を取り込む」という柔軟性が必要とされます。

以上のような事例から、買収後の成長は、後継者のいない会社を買うことにおける大きな魅力と言えるでしょう。ですので、適切な管理と革新に注力することが求められます。

後継者不足企業買収に関するよくある質問

「後継者のいない会社を買う」と聞くと、ビジネスチャンスがあると感じる反面、何か不安を覚えるかもしれません。経営の継続が心配だからです。

実際のところ、後継者不足の企業には多くの魅力が詰まっています。事業が確立されており、顧客基盤やリソースが整っている場合が多いためです。そのため、適切な引き継ぎを行えば、利益を上げ続けることが十分可能です。

ここでは「後継者が不足している企業の買収におけるよくある質問」を掘り下げ、具体的な業界状況や成功するためのポイントをお伝えします。

どの業界で特に後継者不足が問題になっている?

後継者が不足しがちな業界は、主に地方の中小企業や伝統ある製造業です。特に高齢化が進む地域でこの問題が深刻化しています。

地方においては、若手人材が都市部に移動する傾向があり、事業を引き継ぐ担い手が見つかりにくくなっています。これは特に製造業や農業などで顕著です。地方の名産品や伝統的な製品を手掛ける企業も、次世代の育成が難航しています。

たとえば、地方で地元に根差した伝統工芸を扱う企業や、独自のノウハウで特化した製品を生産する会社は、技術継承が難しく後継者不足に直面しがちです。しかし、そのような企業には独自の魅力があります。地域文化を守りながら、新たな価値を創出できる可能性が秘められているのです。

結論として、後継者不足は特に地方の中小企業や伝統製造業で問題となっていますが、それゆえに事業を推進するための絶好の機会とも言えるでしょう。

買収後に経営者として成功するための心構えは?

後継者のいない会社を成功裏に運営するためには、新たな視点を持ちつつ既存の企業文化を尊重することが重要です。バランスが求められます。

まず、前経営者やベテラン社員との信頼関係を築くことがカギです。会社の歴史や強みを理解し、継続する部分と刷新が必要な部分を見極めるための判断力が求められます。また、現場の声に耳を傾け、実効性のある改善を図ることも大切です。

例えば、新しい風を吹き込むために、新たなビジネスモデルやIT技術を導入し業務効率を高める工夫をすると良いでしょう。また、既存の顧客との関係を大切にしつつ、新たな市場を開拓することも成功へとつながるのです。

このように、経営者としての成功には柔軟な対応と継続的な改善、そして前進的な考え方が不可欠です。会社の魅力を引き出し、新たな価値を生み出す努力が求められます。

まとめ:後継者のいない会社買収の可能性とチャレンジ

後継者のいない会社を買うことはビジネスを拡大する大きなチャンスです。

後継者不足の背景を理解し、引き継ぎの過程で企業の価値を正しく評価することで成功へと繋げられます。

M&A専門家を利用し、法的手続きを慎重に進めることでリスクを軽減できます。

買収後のスムーズな経営には従業員への適切な対応も欠かせません。

成功事例を参考にしながら、業界のニーズを把握し強みを活かすことが成功への鍵となります。

今後のビジネスチャンスとして後継者のいない会社の買収を検討してみましょう。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件