近年、後継者不足に悩む中小企業のオーナーがその解決策として、個人M&Aを活用するケースが増えています。

後継者不在の企業に対し、法人ではなく個人がM&Aを実施し、新たな経営者として事業を引き継ぐ手法です。

M&Aには多くのメリットがありますが、十分な準備や知識がなければ失敗のリスクもあります。

そこで本記事では、個人M&Aの基本概念から、成功のポイントや失敗を避けるための注意点までを、初めての方でもわかるように解説します。

M&Aを検討する際の参考として、ぜひ活用してください。

個人M&Aに関する調査

個人M&Aについて理解している人は、どのくらいいるのでしょうか。

今回は、20~59歳の男女に「個人M&Aの理解度」についてアンケートを行いました。

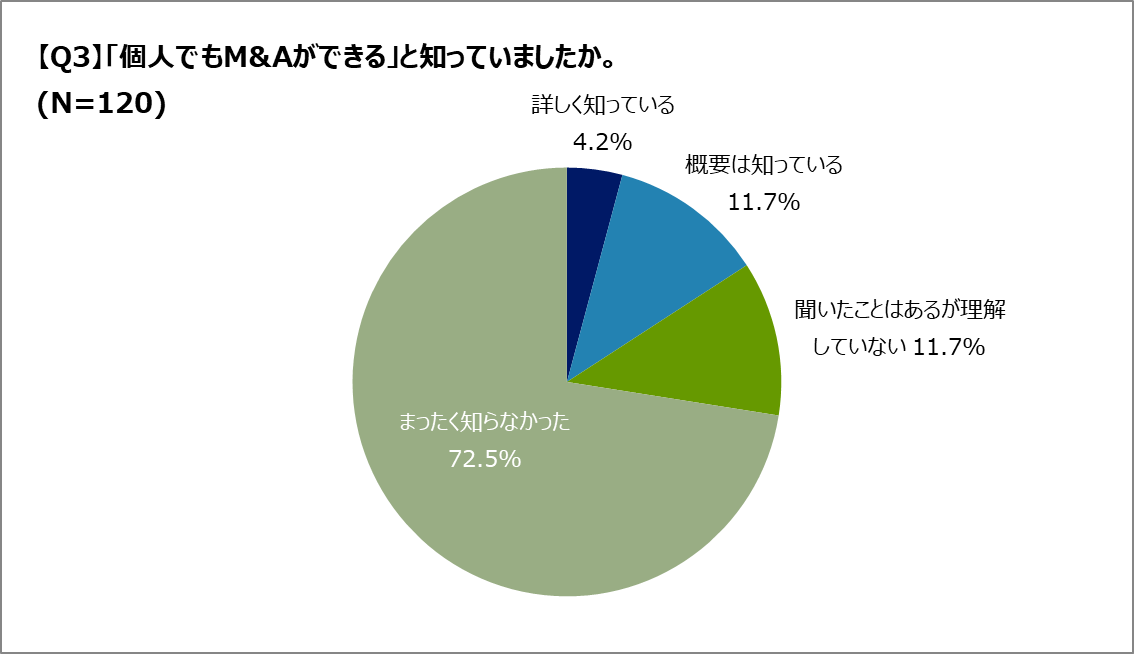

Q.個人M&Aの認知度はどれくらい?

A.7割以上の人が個人M&Aを知らず、まだ一般に浸透していないといえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に個人M&Aの認知度について調査したところ、「まったく知らなかった」が最多で、次いで「聞いたことはあるが理解していない」が続きました。個人M&Aは、まだ一般に浸透していないことが明らかになりました。

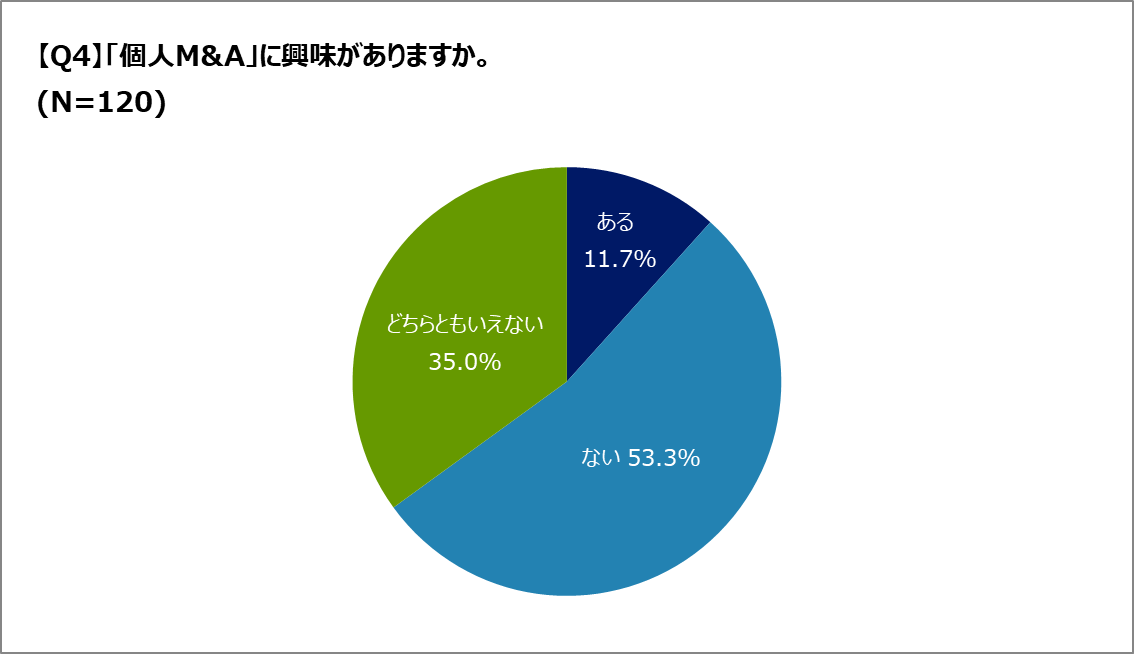

Q.個人M&Aに興味がある人はどれくらい?

A.過半数以上が興味を持っておらず、個人M&Aの関心度はまだ限定的です。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に個人M&Aの関心度について調査したところ、「興味はない」が最も多く、次いで「どちらともいえない」という回答が続きました。個人M&Aへの関心はまだ限定的で、広く認知・理解を深める余地があることが示されました。

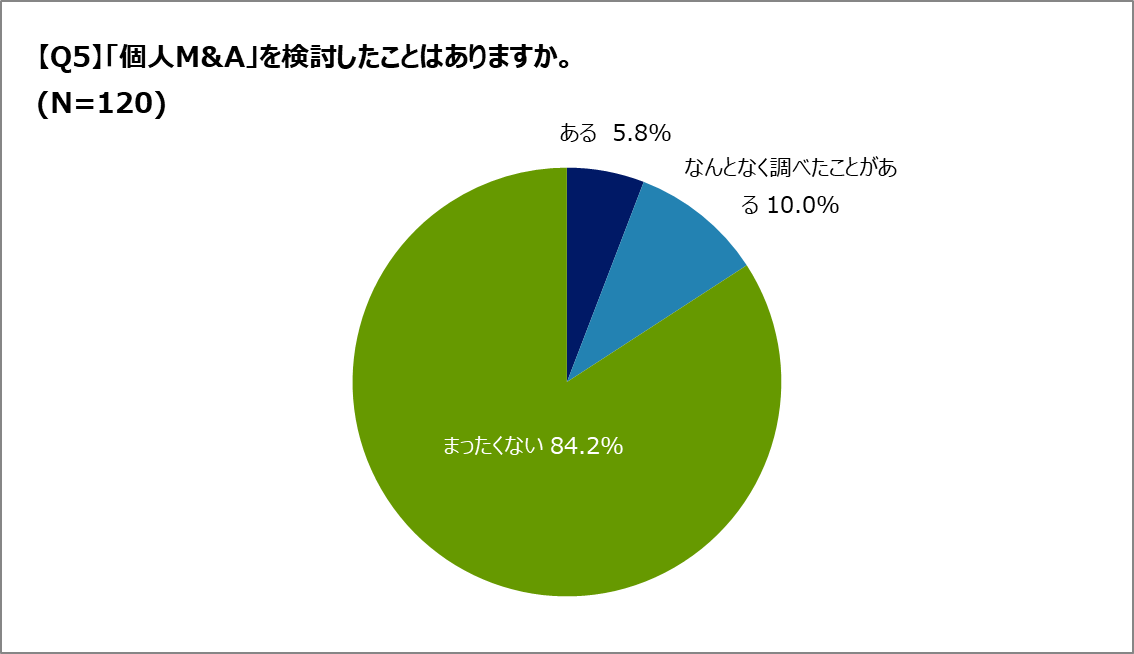

Q.個人M&Aを検討したことがある人はどれくらい?

A.個人M&Aを検討したことがない人が過半数を占めているものの、一定数は個人M&Aを視野に入れていることが分かります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に、個人M&Aの検討の有無について調査したところ、「まったくない」という回答が最も多く、続いて「なんとなく調べたことがある」という結果になりました。

個人M&Aとは? 基礎知識を押さえよう

近年、個人が企業を買収して経営を引き継ぐ「個人M&A」が注目されています。

まずは、個人M&Aの概要や注目されている理由について解説していきます。

個人M&Aの概要

個人M&Aとは、法人ではなく個人が企業や事業を買収し、経営者としてその事業を引き継ぐM&Aのことです。

一般的なM&Aでは法人同士の取引が多いですが、個人M&Aでは個人が企業のオーナーや経営者として事業を運営する点が特徴です。

この手法は、個人でゼロから起業する場合と比べてリスクを抑えつつ、既存の事業基盤や顧客を活かしてスムーズに経営を開始できるという利点があります。

また、ある程度成功しているビジネスモデルをそのまま引き継げるため、初期の経営リスクを低減し、短期間での収益化が可能です。

個人M&Aが注目される理由

個人M&Aが注目される背景には、主に3つの要因があります。

まず、後継者不足の深刻化です。経営者の高齢化が進む中、後継者が見つからず廃業を選ぶ企業が増えています。この問題の解決策として、個人M&Aが事業承継の有力な選択肢になっています。

次に、M&A市場の拡大が挙げられます。近年、M&A仲介会社やオンラインM&Aプラットフォームが充実し、個人でも簡単に案件を探せるようになりました。

その結果、売り手と買い手のマッチングが円滑になり、M&Aの利用が広がっています。

最後に、個人M&Aは起業の新たな手段としても魅力的です。既存のビジネスを引き継ぐことで、ゼロから事業を立ち上げるよりもリスクを抑えて経営を始められます。

特に、飲食業やサービス業では個人M&Aによる事業承継が成功しやすいとされています。

これらの要因が重なり、近年、個人M&Aへの関心が高まっています。

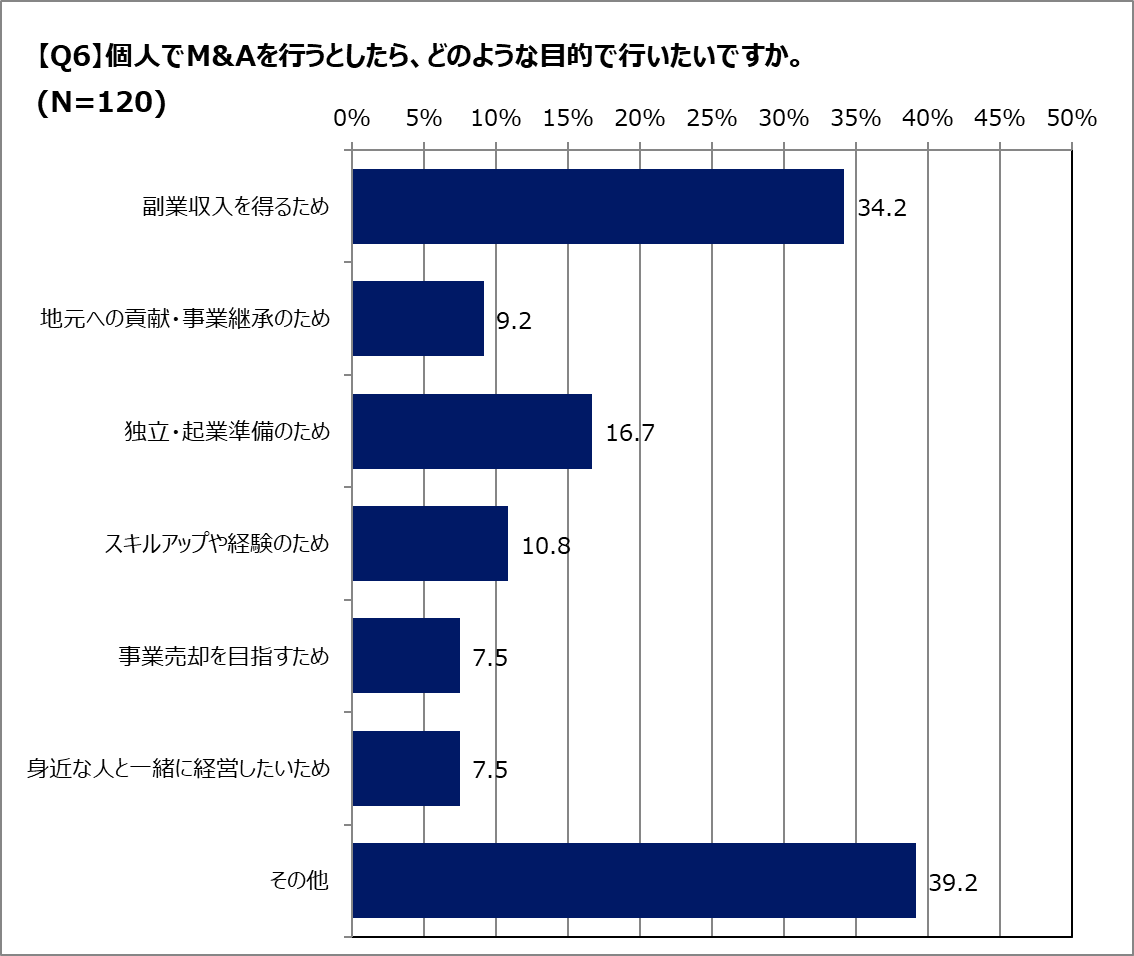

実際に、20~59歳の男女に「個人でM&Aを行うとしたらどのような目的で行いたいか」についてアンケートを行ったところ、以下のような結果になりました。

Q.個人M&Aを行う目的は何ですか?

A.個人M&Aを行う場合、副業や起業準備など、柔軟な働き方やキャリアアップに関心があることが分かります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に、個人M&Aを行う際の目的について調査したところ、「副業収入の確保」や「起業準備」を目的にM&Aを活用したいと考える人が多数を占めました。柔軟な働き方やキャリア設計への関心がうかがえる結果です。

個人M&Aのメリット・デメリット

個人M&Aには大きなメリットがある一方で、リスクも伴います。ここでは、それぞれのメリットとデメリットについて解説します。

個人M&Aのメリット

個人M&Aの最大のメリットは、既存のビジネスを活用できる点です。そのため、以下のようなメリットを受けられます。

- 即時の事業運営が可能

-

確立されたビジネスモデルや業務プロセスをそのまま引き継ぐため、立ち上げ期間を短縮し、スムーズに経営を始められます。

ゼロから起業する場合と比べると、すでに市場に浸透している製品やサービスを活用できるため、顧客獲得にかかる時間やコストを削減できます。 - 顧客やブランドの継続性

-

企業を買収するため、既存の顧客基盤を維持し、取引関係を継続できます。そのため、新規顧客獲得の手間を減らし、既存顧客との関係を維持しながら安定した売上を見込めます。

- 資金調達のしやすさ

-

実績のある企業を買収すれば、金融機関からの融資が受けやすくなります。特に、過去の財務状況が良好な企業であれば、金融機関もリスクを低く評価するため、融資の承認を得やすくなります。

個人M&Aのデメリット

個人M&Aにはメリットがある一方で、デメリットやリスクも存在します。特に注意すべきポイントは、以下の3つです。

- 高額な初期投資が必要

-

企業買収には多額の資金が必要となるため、自己資金や融資、投資家の支援などを組み合わせた資金調達計画を慎重に立てなければなりません。

特に、企業の規模が大きいほど買収額も高額になるため、調達できる金額を十分に考慮し、無理のない資金計画を立てる必要があります。 - 経営の引き継ぎが難しい

-

買収した企業の経営をスムーズに引き継ぐためには、企業文化や業務プロセスに適応する努力が必要です。

また、経営方針の変更や業務の効率化を行う際には、関係者との調整を慎重に行わなければなりません。 - 市場環境によって業績が変わる

-

買収した事業が将来的に成長できるかどうかは、市場動向や競争環境によって大きく変わります。

そのため、事前に業界の動向を分析し、今後の成長が見込めるかどうかを判断しなければなりません。

個人M&Aに適した業種と案件の探し方

個人M&Aで成功するためには、それに適した業種や業界を選び、その中で最適な案件を探す必要があります。

適した業種・業界

個人M&Aに適している業種とは、安定した収益が期待できる分野です。

特に、景気の影響を受けにくく、既存のビジネスモデルが確立されている業種が向いています。

- サービス業(飲食店、美容院、教育事業など)…運営しやすく安定した売上が期待できる。

- 製造業・小売業(既存の流通網を活かせる業種)…仕入れや販売ルートが確立されている。

- IT・Web関連(既存の顧客基盤を活かしやすい)…デジタル化の進展で市場が広がっている。

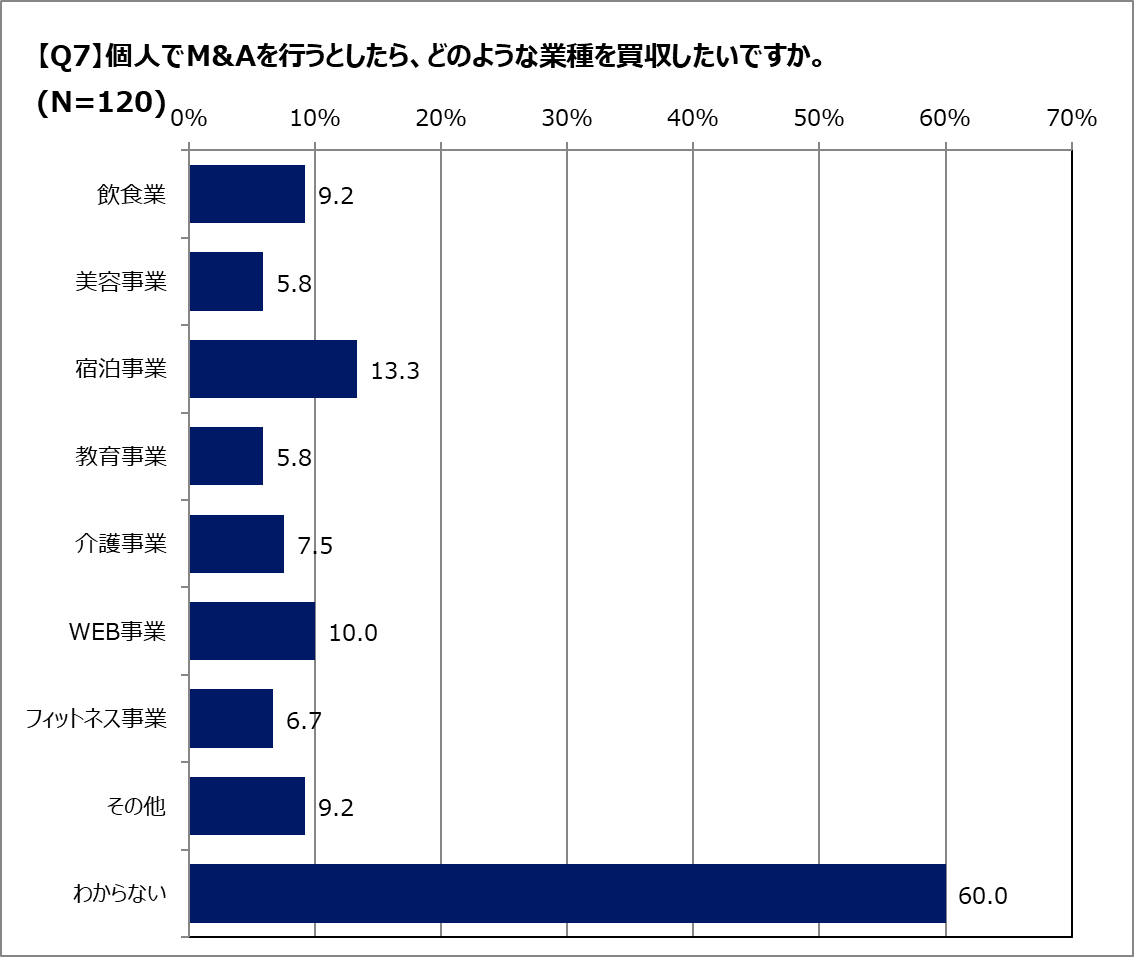

実際に、20~59歳の男女に「個人でM&Aを行うとしたらどのような業種を買収したいか」についてアンケートを行ったところ、以下のような結果になりました。

Q.個人M&Aで人気の業種は何ですか?

A.「宿泊事業」「WEB事業」の関心度が高く、世界的な観光需要の高まりやIT化の進展により、興味を持つ方が多いようです。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に、個人M&Aを行う際の業種について調査したところ、「宿泊事業」という回答が最も多く、続いて「WEB事業」「飲食業」という結果になりました。

個人M&Aの案件を探す方法

適切なM&A案件を見つけるためには、いくつかの手法を組み合わせて活用することが重要です。以下に代表的な方法を紹介します。

- M&A仲介業者の活用

-

専門のM&A仲介会社を利用し、信頼性の高い案件を紹介してもらう。

- オンラインM&Aプラットフォームの利用

-

各種M&Aマッチングサイトやプラットフォームを活用して案件を探す。

- 業界ネットワークの活用

-

知人や業界関係者を通じて売却案件を見つける。

このように、個人M&Aは適切な業種選びと案件探しが成功のカギを握ります。

リスクを抑えつつ、成長の可能性がある企業を見極めることが重要です。

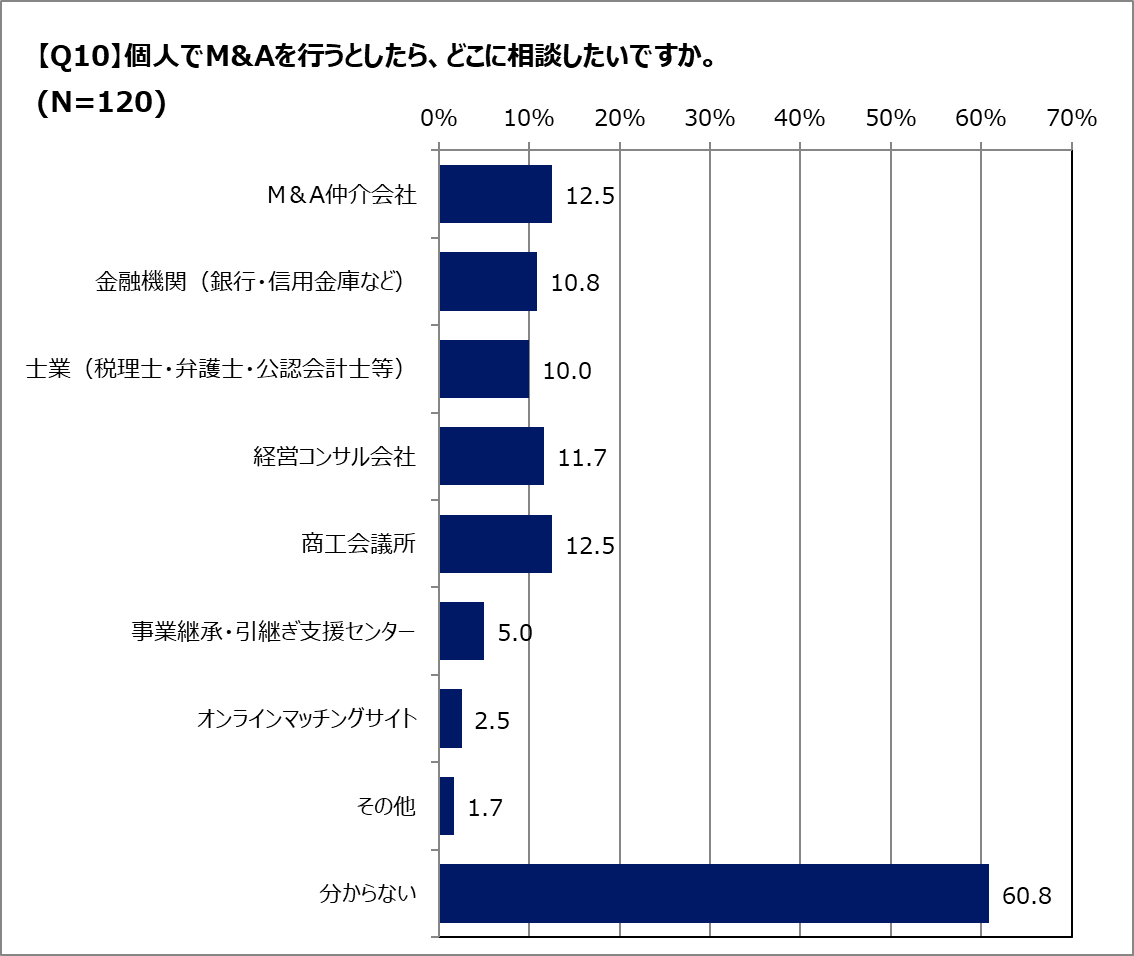

実際に、20~59歳の男女に「個人でM&Aを行うとしたらどこに相談したいか」についてアンケートを行ったところ、以下のような結果になりました。

Q.個人M&Aはどこに相談したら良いですか?

A.個人M&Aを検討する際に「M&A仲介会社」「商工会議所」を相談先として選ぶ人が多いです。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に、個人M&Aを行う際の相談先について調査したところ、「M&A仲介会社」と「商工会議所」が、個人M&Aの相談先として最も多く選ばれました。次いで「経営コンサル会社」が挙げられ、専門性と信頼性を重視する傾向がうかがえます。

個人M&Aの進め方・流れ

次は、個人M&Aを行う場合の進め方について解説します。

M&Aの進め方(7つのステップ)

M&Aを円滑に進めるためには、各ステップを適切に実行することが重要です。以下に、M&Aの基本的な流れを7つのステップに分けて解説します。

まず、買収したい企業の業種や規模、事業の成長性を考慮し、適切な案件を探します。その際、M&A仲介会社やオンラインプラットフォームを活用し、売却希望企業の情報をできるだけ多く収集します。

売り手希望企業とコンタクトを取り、企業の基本情報を確認します。事業の強みや課題、競争環境を調査し、自身の経営方針と合致するかを見極めます。

買収の意思を売り手に伝え、譲渡価格や取引条件の交渉を行います。双方が合意したら、基本合意書(LOI)を締結し、買収プロセスを本格化させます。

弁護士や公認会計士などの専門家に依頼し、財務・法務・事業の各観点からリスクを洗い出し、買収の適正性を確認します。

デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終交渉を行い、正式な売買契約を締結します。また、重要書類の引き渡しや買収対価の支払いを行います。

買収後のスムーズな経営移行を実現するため、従業員や取引先との関係構築を進めます。また、業務フローの整理や新体制の確立なども行います。

正式に事業を引き継ぎ、新しいオーナーとして経営を開始します。買収後の成長戦略を実行し、事業を軌道に乗せていきます。

個人M&Aの流れは、案件ごとにそれぞれ異なりますが、おおむね以上の流れで進められます。

デューデリジェンスで確認すべきポイント

デューデリジェンス(DD)は、M&Aのリスクを抑えるために不可欠なプロセスです。デューデリジェンスでは、主に以下のポイントを重点的に調査します。

- 財務リスク

-

過去の財務諸表や負債状況を分析し、簿外債務やキャッシュフローの問題がないかを確認します。

- 法務リスク

-

契約書や知的財産権の整理、訴訟リスクの有無などをチェックします。

- ビジネスリスク

-

市場環境や競争状況、主要顧客や仕入れ先との関係性などを精査し、将来のリスクを検出します。

- 人事・組織面

-

従業員のスキルや雇用契約の確認、離職リスクの分析を行います。

これ以外にも、税務リスクや労務リスクなども状況に応じて調査します。

個人M&Aの成功事例と失敗事例から学ぶ

個人M&Aは、成功する場合もあれば失敗する場合もあります。

本章では、それぞれの事例を通してどうすれば成功し、どうなれば失敗するのかを整理します。

成功事例

成功する個人M&Aには、適切な準備と戦略的な判断が不可欠です。

例えば、ある案件では、買い手が業界経験を活かしてスムーズに経営移行を進めた結果、既存顧客との関係を強化することで売上を伸ばしました。

また、買収後の経営体制を早期に整え、従業員の意識改革や業務改善を進めた結果、企業の生産性が向上し、利益率の改善にもつながりました。

多くの成功事例に共通しているのが、徹底した事前のリサーチです。

事前の調査で経営効率に問題があることがわかっていたケースでは、デジタル化を進めることで業務の効率化を実現し、新たな収益源を確保することに成功しました。

失敗事例とその原因

多くの失敗事例に共通しているのが、準備不足やリスクの見落としです。

例えば、買収後に想定外の負債が発覚し、資金繰りに苦しんだケースでは、買収前の財務状況の精査が不十分だったことが原因でした。

また、従業員との関係構築がうまくいかず、業務が混乱したケースでは、買収後の統合プロセス(PMI)が計画されていなかったため、従業員のモチベーション低下や離職につながりました。

これらは失敗事例のすべてではありませんが、こうした準備不足やリスクの見落としを失くせば、成功の確率を上げられます。

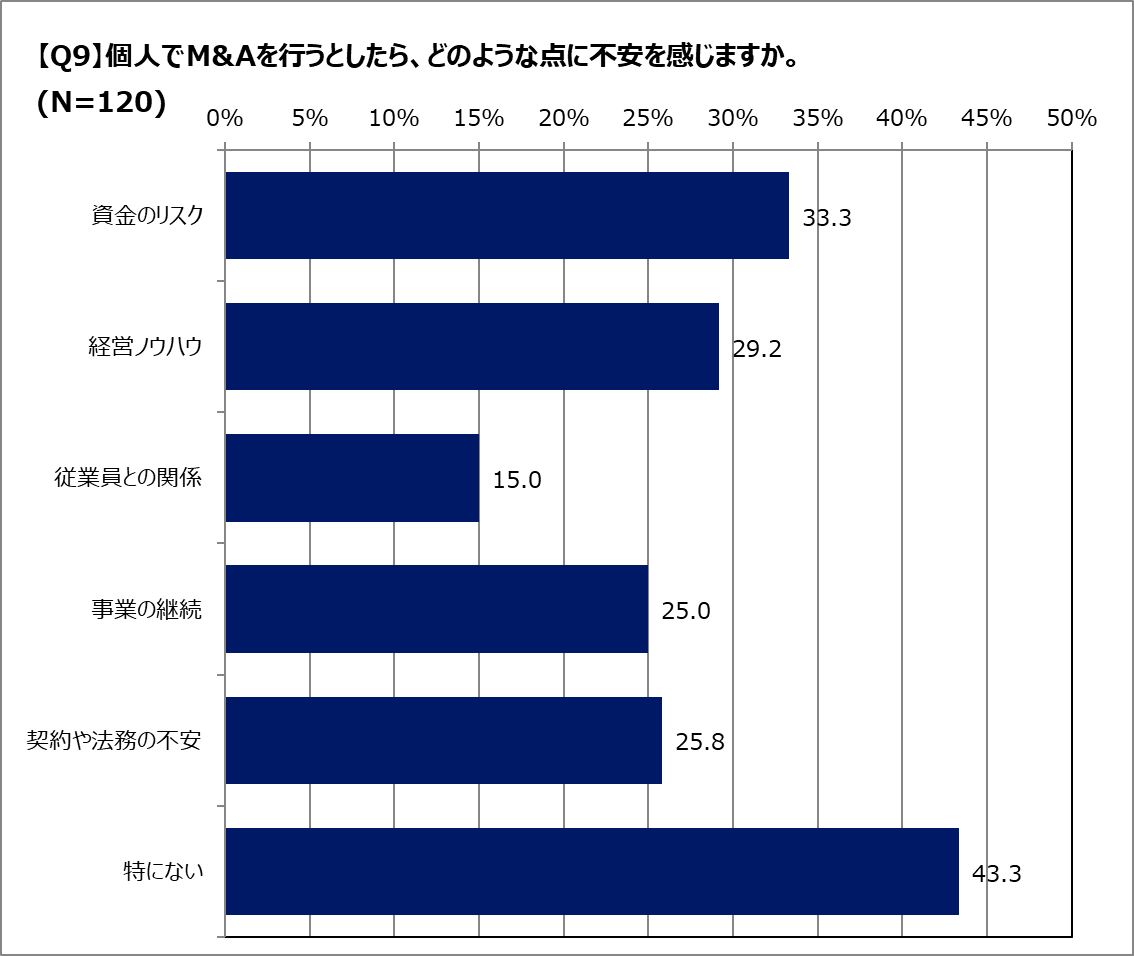

実際に、20~59歳の男女に「個人でM&Aを行うとしたらどのような点に不安を感じるか」についてアンケートを行ったところ、以下のような結果になりました。

Q.個人M&Aのどのような点に不安を感じますか?

A.個人M&Aの不安点として、「資金面」や「経営スキルへの不安」が多く挙げられます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に、個人M&Aを行う際の不安点について調査したところ、個人M&Aに対する不安として、「資金面」や「経営スキルへの不安」が特に多く挙げられました。また、「事業を続けられるか」「契約・法務面の複雑さ」にも懸念が集まっています。

個人M&Aを成功させるためのポイント

個人M&Aを成功させるためには、いくつかのポイントに注意しなければなりません。その中でも特に重要なのが、以下の3点です。

事業の成長戦略を明確にする

買収後の事業運営を成功させるためには、長期的な成長戦略をしっかりと設計することが不可欠です。

まず、買収する事業の強みや独自の競争優位性を明確にし、それを最大限に活用する戦略を立てる必要があります。

また、新規市場の開拓、商品やサービスの拡充だけでなく、既存顧客の維持と拡大にも注力することも大切です。

財務・法務リスクを事前にチェック

財務状況や契約関係のリスクを把握し、潜在的な問題がないか徹底的に調査することが重要です。

特に、負債の状況やキャッシュフローの健全性を確認し、事業継続に支障をきたすような財務リスクがないかを詳しく分析する必要があります。

また、取引先との契約内容を細かくチェックし、長期的な取引継続が可能か、契約上の制約がないかを見極めることも不可欠です。

これらのリスクを事前に把握し、適切な対策を講じれば、M&A後のスムーズな経営移行を実現できるでしょう。

従業員・取引先との関係構築

M&A後のスムーズな経営移行には、従業員や取引先との信頼関係を築くことが不可欠です。

買収後に従業員が不安を感じないように、早期に説明会や面談を実施し、経営方針や今後のビジョンを明確に伝えるように心掛けましょう。

また、取引先との関係を維持・強化するために、積極的なコミュニケーションを取り、事業の継続性を維持する施策を講じることも必要です。

これらのポイントを押さえながら慎重にM&Aを進めれば、買収後の混乱を防ぎ、成功率を高められます。

個人M&Aにかかる費用と資金調達方法

個人M&Aには、規模に応じた費用が必要になります。

この章では、その大まかな目安と資金の調達方法について解説します。

個人M&Aの価格帯の目安

M&Aの価格は、企業の規模や業種、財務状況や市場環境などによって大きく異なります。

一般的に、小規模な事業のM&Aでは数百万円から数千万円の範囲が多く、中規模以上の企業では数億円から数十億円規模に達することもあります。

こうした価格は売上規模や利益率、業界内での競争力、成長性などの要因によって変動するため、単に売上高などで判断することはできません。

ただし、企業価値の評価を適切に行えば、適正な価格でのM&Aが実現できます。したがって、専門家などに依頼し、できるだけ客観性のある価格を理解しておくことが大切です。

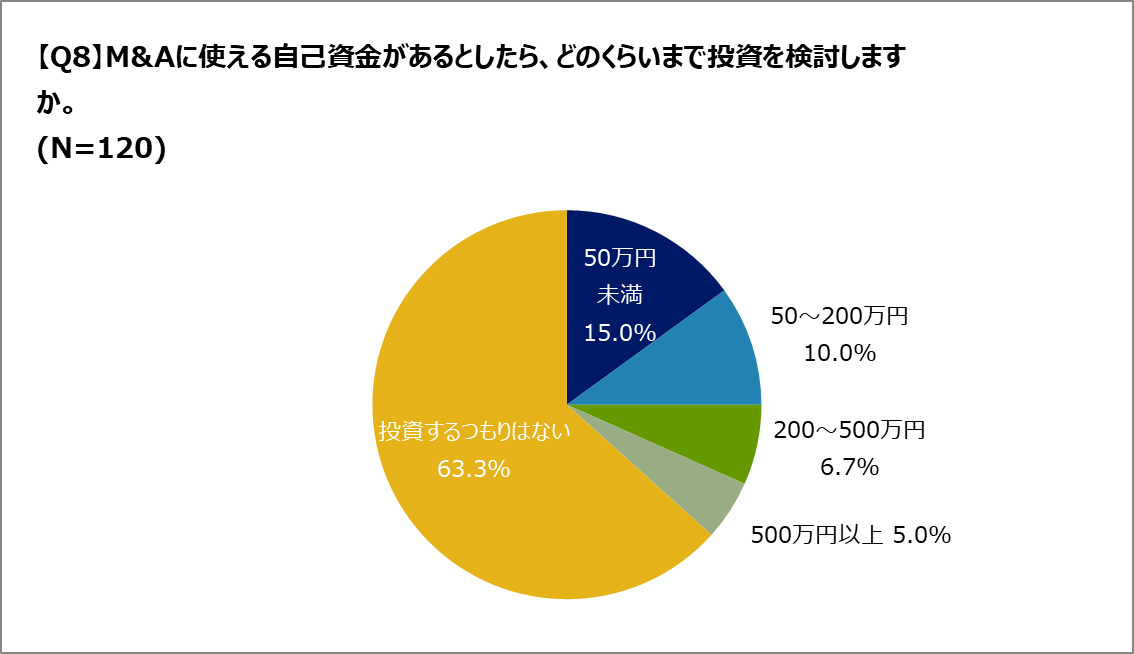

Q.個人M&Aの投資額はどのくらいが目安ですか?

A.過半数が「投資するつもりはない」と考える一方、「50万円未満」や「50~200万円」など小額から検討したいと考える方もいます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、20~59歳の男女に「M&Aに使える自己資金があるとしたらどのくらいまで投資を検討するか」についてアンケートを行ったところ、過半数が「投資するつもりはない」と回答する結果となりました。一方で「50万円未満」や「50~200万円」での投資を検討している人もいます。多様なリスクを考慮して、少額から始めたいと考える人が多いようです。

M&A資金の調達方法

個人M&Aに必要な資金を調達する方法はいくつかあります。その中でも特に活用されているのが、以下の4つです。

- 自己資金

-

貯蓄や既存の資産を利用して買収資金を賄う方法です。

- 銀行融資

-

金融機関からの融資を受け、分割返済しながら資金を確保する方法です。

- 投資家やベンチャーキャピタルの活用

-

第三者の出資を受け、資金負担を軽減する方法です。

- クラウドファンディング

-

オンラインプラットフォームを通じて、多数の支援者から資金を募る手法です。

資金調達の方法は状況によって異なります。そのため、自社の状況に合った適切な手段を選び、無理のない返済計画を立てることが成功のカギといえるでしょう。

個人M&Aを検討する際の注意点

最後に、個人M&Aを実施する際に注意すべき点について解説します。

買収がゴールではなく、経営継続が重要

M&Aの目的は、企業を買収すること自体ではなく、買収後の経営を安定的に継続させることにあります。

買収はあくまでスタートであり、その後の適切な経営戦略の策定と、売上の維持・成長が不可欠です。

また、従業員や取引先との関係を丁寧に築き、スムーズな移行を実現することも重要なポイントです。

特に従業員には、経営方針の変更点やビジョンを明確に伝え、不安を払拭するための十分なコミュニケーションを図ることが求められます。

M&A仲介業者や専門家を活用する

M&Aのプロセスは複雑で、法務・財務・税務など多くの専門知識が必要です。

したがって、買収対象企業の価値評価や契約交渉、デューデリジェンスなどの場面では、専門家のサポートを受けましょう。

専門家に依頼すると費用が発生しますが、必要に応じた範囲で、過不足なく依頼することが大切です。

まとめ

個人M&Aは、適切な準備と慎重な判断が成功のカギとなります。

そのためには、価格帯の目安を理解し、適切な資金調達手段を選ばなくてはいけません。

また、買収後の経営を円滑に進めるためには、解像度の高い事業計画を立案し、要所ではM&A仲介業者や専門家の支援を活用する必要があります。

これらのポイントを踏まえ、計画的にM&Aを進めれば、成功の可能性を大きく高められるでしょう。

【調査概要】個人M&Aに関するアンケート

調査実施期間:2025年6月27日

調査対象者:20~59歳の男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120人