デューデリジェンスは、M&Aや企業買収の場面において、取引のリスクを把握し、最適な意思決定を行うために欠かせないプロセスです。対象企業の実態を正確に理解することで、トラブルを未然に防ぎ、成功するM&Aを実現するための基盤となります。

そこで本記事では、デューデリジェンスの意味や必要性、種類や手順、費用の相場や注意点までを幅広く解説していきます。

デューデリジェンスの意味と目的

はじめに、デューデリジェンスとはどのようなもので、その語源やM&Aにおける役割にはどのようなものがあるのかについて解説します。

英語での定義と語源

デューデリジェンス(Due Diligence)は、直訳すると「相当な注意義務」となり、主に法務や投資の文脈で使われることの多い用語です。語源はアメリカの証券法に由来しており、証券の発行に際して、関係者が適切な情報開示を行うために実施される調査義務として定義されています。

そこから転じて、M&Aの場面においても、買い手が対象企業のリスクや実態を把握するための調査行為として広く用いられるようになりました。

日本語での意味とビジネスでの位置づけ

デューデリジェンスは、日本語では「適正評価のための調査」として理解されており、とりわけM&Aにおいては、買い手が安心して取引を進めるための基盤とみなされています。調査対象は財務、法務、税務など多岐にわたり、これらの情報をもとに企業価値の算定やリスク評価が行われます。

また、売り手にとっても自社の価値や課題を再確認する契機となることから、デューデリジェンスは単なる形式的手続きにとどまらず、双方にとって意義深いプロセスであると言えるでしょう。

M&Aにおける役割と重要性

デューデリジェンスは、M&Aの意思決定に不可欠な資料を提供する役割を担っています。もし、この調査で見落としや誤認があれば、買収後に想定外の債務や法的リスクが判明し、損失を被りかねません。

そこで、M&Aの実行前にデューデリジェンスを行い、情報を正確に把握することで、リスクの有無や条件を精査した上で最終判断ができるようになるわけです。

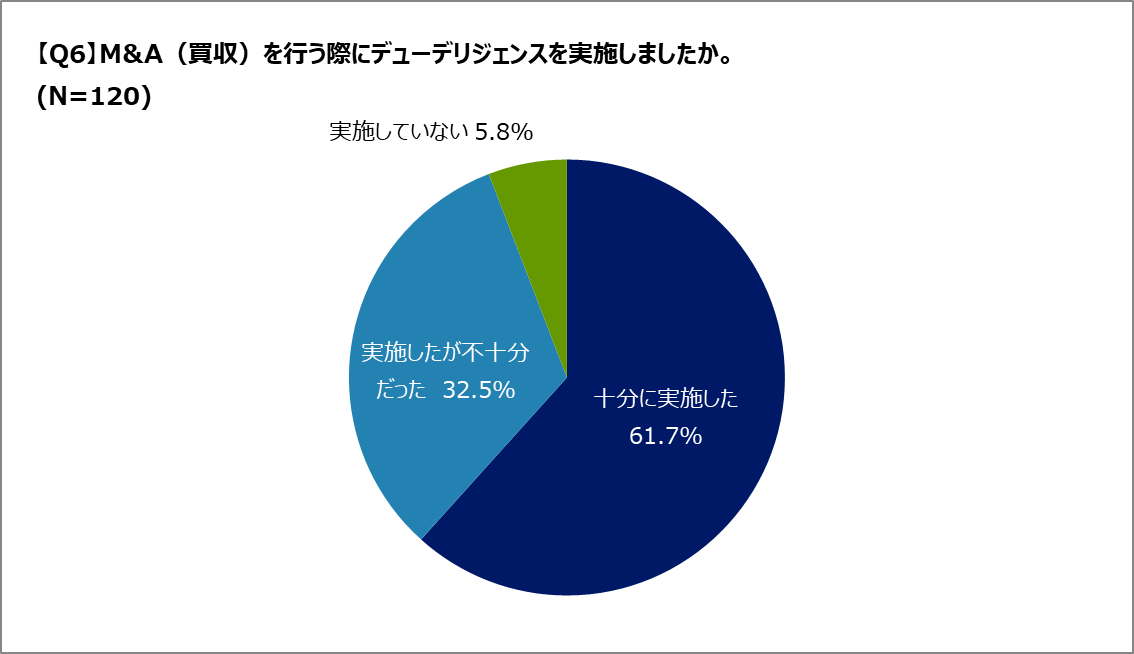

Q.デューデリジェンスは必要?

A.過半数以上の企業がデューデリジェンスを実施しており、デューデリジェンスを重視している企業が多いことが分かります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を行った経験がある人に、デューデリジェンスの実施状況についてアンケートを実施したところ、「十分に実施した」と回答したのは61.7%でした。一方で「実施したが不十分だった」は32.5%、「実施していない」は5.8%にとどまりました。大半の企業がデューデリジェンスを重視している一方、実施の質には課題が残っていることがうかがえます。

なぜデューデリジェンスが必要なのか

次に、デューデリジェンスが求められる理由と、その実施によって得られる効果について解説します。

投資判断・リスク回避のため

デューデリジェンスを実施する最大の目的は、取引に伴うリスクを事前に把握することです。たとえば財務面では、過去数年分の決算書を精査し、売上や利益の推移、キャッシュフローの安定性、不良債権や簿外債務の有無といった潜在的な問題点を確認します。

契約面では、主要取引先との契約内容や更新の有無、解除条項の存在などをチェックし、将来的な契約リスクを評価します。それだけでなく、訴訟リスクに関しては、現在係争中の案件の有無、過去の訴訟履歴、また将来的に法的トラブルに発展する可能性のある懸念事項がないかも調査しなければなりません。

これらのチェックを通じて、買収後に重大な問題が発覚して取引が破綻するリスクを未然に防ぐことができるのです。

企業価値の適正評価

M&Aにおいて価格交渉を行うためには、対象企業の実態を正確に把握しなければなりません。したがって、デューデリジェンスを通じて、売上や利益だけでなく、将来のキャッシュフローや成長可能性まで分析し、より適正な企業価値を見極めることが重要です。

こうしたチェックにより、過大評価や過小評価といったリスクを避け、買い手・売り手双方にとって納得のいく条件設定が可能になります。

買収後のトラブル防止

M&Aの成立後には、買収前には見えなかった課題やリスクが顕在化することがあります。たとえば、帳簿に載っていない債務や未確認の訴訟リスク、労務トラブル、重要契約の不履行といった問題が後から発覚すると、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)に支障をきたし、想定していたシナジー効果を失う可能性があります。

これを防ぐためには、M&A実行前にデューデリジェンスを通じて潜在的なリスクを洗い出し、統合計画に反映させておくことが欠かせません。こうしたリスクが可視化すれば、M&A後の対応がスムーズになり、全体としての成果の最大化にもつながります。

デューデリジェンスの主な種類

次に、主なデューデリジェンスの種類と、その内容について解説します。

財務デューデリジェンス

財務デューデリジェンスとは、対象企業の過去の決算書や収益の推移を分析し、将来の収益性や財務リスクを評価する調査です。具体的には、売上や利益の変動要因、キャッシュフローの安定性、不良債権の有無、簿外債務の存在などを調査します。

これにより、買収後に予想外の損失が発生するリスクを軽減することができます。

法務デューデリジェンス

法務デューデリジェンスとは、対象企業の契約関係や訴訟リスク、コンプライアンスの状況などを確認する調査です。取引先との契約内容や知的財産権の保有状況、係争中の訴訟や過去の法的問題の有無などを調査し、法的なトラブルを未然に防ぐための情報を把握します。

法務デューデリジェンスでは、企業の業種や規模に応じた法令遵守の実態を確認することが重要となります。

税務デューデリジェンス

税務デューデリジェンスとは、対象企業の過去の税務申告内容や納税状況、税務調査で指摘される可能性のあるリスクを確認する調査です。過年度の修正申告の有無や、税務処理方法、税務上の繰越欠損金の取扱いなどが焦点となります。

また、海外取引がある場合には、国際税務の対応状況についてもチェックされます。このように、税務上の潜在的リスクを把握することで、将来の負担増加を回避することができます。

ビジネスデューデリジェンス

ビジネスデューデリジェンスとは、対象企業のビジネスモデルや事業運営の全体像を評価する調査です。主に市場環境、競合優位性、顧客層、収益構造などに注目し、企業が今後も継続的に収益をあげていけるかを検討します。

製品やサービスの差別化ポイント、販売チャネルの強み、マーケットポジションの妥当性などを精査することで、買収後の成長可能性や統合効果の実現性を判断するための重要な資料となります。

人事デューデリジェンス

人事デューデリジェンスとは、従業員の構成、報酬制度、労務リスクを中心に確認する調査です。人件費の推移、雇用契約の内容、未払い残業代の有無、就業規則の整備状況などをチェックします。

また、人事デューデリジェンスでは、労働組合の有無や従業員満足度に関する情報も、組織文化や統合後の人材マネジメントに影響を及ぼす要素としてチェックされます。

ITデューデリジェンス

ITデューデリジェンスとは、業務システムの安定性やセキュリティ体制などを確認する調査のことです。基幹システムの運用状況やベンダーとの契約内容、データ管理体制、サイバーセキュリティ対策などが評価対象となります。

特に、近年ではデジタル化の進展により、ITの強さが企業の競争力に直結する場面が増えていることから、慎重な調査が求められます。

セルサイドデューデリジェンス

売り手側が自ら実施するデューデリジェンスが、セルサイドデューデリジェンスです。これは、買い手に対して自社の魅力を客観的に説明する資料として活用されるだけでなく、売却後に責任を問われるリスクを最小限に抑える目的で行われます。

専門家による第三者評価を事前に行うことで、取引全体の透明性が高まり、スムーズな交渉を可能にします。

デューデリジェンスの進め方と手順

次に、デューデリジェンスを実施する際のプロセスを、以下の4つのステップに分けて解説します。

Step1:目的と調査範囲を明確にする

まず、M&Aにおける買収目的や戦略と照らし合わせながら、どの分野を重点的に調査するかを決定します。すべての領域を同じ深度で調べるのは非効率であるため、優先順位を明確にしたうえで、焦点を設定することが大切です。

この段階での方針決定が、以降の調査全体の質とスピードを左右します。

Step2:調査チームを編成し計画を立案する

次に、調査分野ごとに必要な専門家を招集し、体制を整えます。その際には、財務・法務・ITなど、それぞれの分野における実務経験と専門知識を備えた専門家が必要です。

そのうえで、対象企業とスケジュールや情報提供の方法などについて事前調整を行い、全体の進行計画を策定します。

Step3:資料を分析し現地確認やヒアリングを行う

実際の調査では、提出された資料の分析に加え、現地での視察や対象企業のキーパーソンへのヒアリングを実施します。このプロセスでの観察や質疑応答を通じて、表面上では見えなかったリスクや強みを掘り下げていきます。

また、不十分な場合は追加資料の提出を求めるなど、状況に合わせた柔軟な調査を行います。

Step4:調査結果の報告と買収意思の決定

調査が完了したら、各分野の分析結果をレポートにまとめ、経営陣や株主などに対して報告を行います。ここで得られた知見をもとに、買収の可否や条件の最終調整を行い、次のプロセスである基本合意や契約締結へと進みます。

その際、調査結果が十分でなければ、交渉に支障をきたしかねません。したがって、早い段階から報告書の構成や提出時期などは意識しておかなければなりません。

デューデリジェンスにかかる費用相場

ここでは、デューデリジェンスに必要な費用について、種類ごとの目安やコストに影響する要因などを解説します。

種類ごとの費用目安

デューデリジェンスの費用は、調査内容や専門家の関与度によって異なります。たとえば、財務デューデリジェンスであれば100万円~300万円、法務・税務であればそれぞれ50万円~200万円程度が相場とされています。

また、複数領域にまたがる場合には合算され、全体で500万円を超えることも珍しくありません。

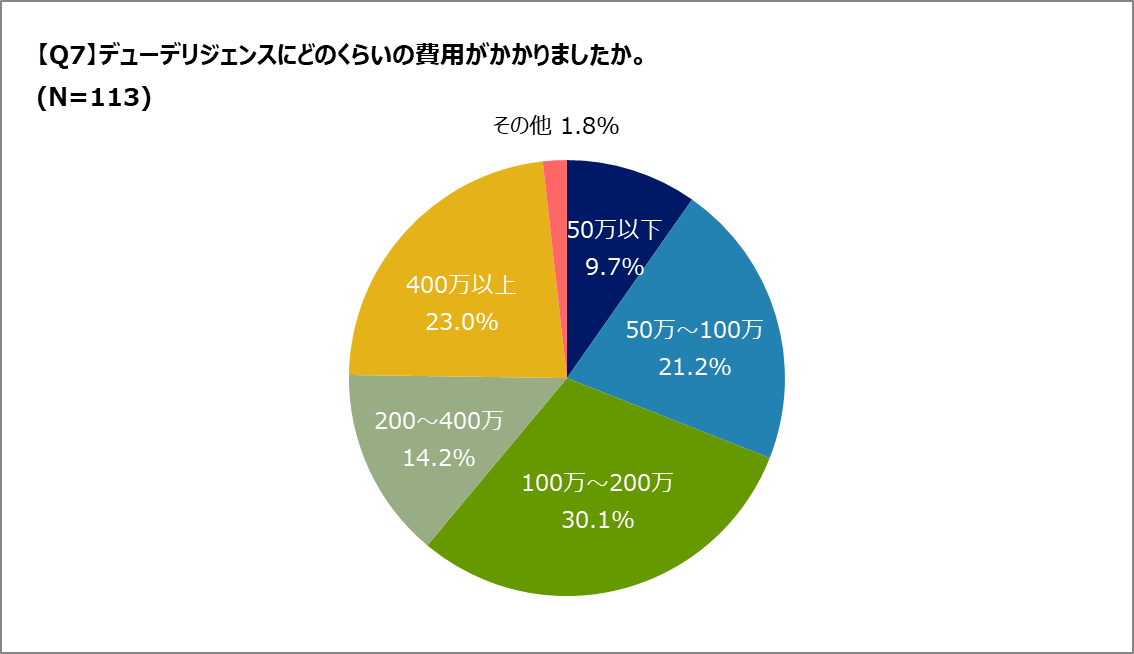

Q.デューデリジェンスの相場はどのくらい?

A.デューデリジェンスの費用は「100万円以上」が多数を占めており、一定の精度と網羅性を確保するには、数百万円規模の投資が一般的であることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、M&A(買収)を行う際にデューデリジェンスを実施した人に対して、かかった費用に関するアンケート調査を行いました。デューデリジェンスを「十分に実施した」「実施したが不十分だった」と回答した113人に、かかった費用を尋ねたところ、最も多かったのは「100万~200万円」(30.1%)でした。次いで「400万円以上」(23.0%)、「50万~100万円」(21.2%)が続きます。「50万円以下」は9.7%にとどまりました。多くのケー

調査範囲と対象企業の規模による変動

デューデリジェンス費用は、調査対象となる企業の規模や業種、拠点数などによって大きく変わります。また、グループ会社が多く連結財務情報の分析が必要な場合や、海外展開がある企業では、翻訳や法制度の調査が必要となるため、その分費用も増加します。

したがって、あらかじめこうした要素を考慮したうえで、予算とのバランスを事前に検討しておくことが重要です。

専門家に依頼する際の注意点

外部の専門家に依頼する際には、報酬体系や調査の範囲について、事前に十分な打ち合わせを行わなければなりません。調査結果の範囲や提出時期、報告形式などを明確に定めておかなければ、後から追加料金が発生しかねません。

したがって、信頼できるアドバイザーを選定し、契約時に業務内容を具体的に取り決めることが大切です。

デューデリジェンスの注意点と成功のポイント

最後に、デューデリジェンスを実施する際に注意すべき点や、成功に導くための工夫について解説します。

情報の正確性と信頼性を確保する

調査で得られる情報の信頼性は、デューデリジェンスの成果に直結します。虚偽や誇張が含まれていれば、誤った判断につながり、M&A後に大きな損害を招きかねません。

特に売り手から提供されたデータについては、複数の資料で裏付けを取り、可能な限り第三者の視点で客観的に検証することが大切です。また、会計処理や契約内容など、解釈の違いが生じやすい項目については、専門家によるダブルチェックが必須です。

調査期間とコストのバランスを考える

デューデリジェンスには一定の時間と費用がかかりますが、過剰な調査はコスト増につながり、かえって判断を複雑にしてしまう可能性もあります。したがって、目的に応じて調査範囲を絞り込み、重点領域を明確にして実施することが重要です。

また、スケジュール面では、調査の遅延がそのままM&Aプロセスの停滞を引き起こすため、事前に明確な期日を設定し、調査チームとの連携体制を整えておく必要があります。

優先順位の見極めとスケジュール管理

調査対象となる領域は多岐にわたりますが、すべてを同じ水準で精査することは現実的ではありません。そのため、業種や買収目的に応じて、優先度の高い項目から調査を進めなければなりません。

たとえば、製造業であれば設備投資や在庫管理が、IT業界であれば顧客情報やセキュリティ体制が重点項目となります。

秘密保持と情報管理

デューデリジェンスでは、対象企業の機密情報を多数取り扱うことになります。万が一情報が漏洩すれば、取引そのものが破談になるだけでなく、損害賠償や信用失墜といった深刻な事態を招きかねません。

したがって、NDA(秘密保持契約)を締結するだけでなく、社内でのアクセス制限や情報管理体制の整備が不可欠です。また、調査終了後には速やかに資料を返却・廃棄するなど、情報の取り扱いには常に細心の注意を払わなければなりません。

まとめ

デューデリジェンスは、M&Aの意思決定における土台を築く重要な調査プロセスです。調査内容の的確さと、専門家との連携が成功の鍵を握ります。

したがって、目的や状況に応じた柔軟な対応を行い、リスクを最小限に抑えながら、自社にとって最善の選択ができるよう準備を進めていくことが大切です。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件