「M&Aの基礎知識を知りたい」

「どのようにM&Aプロジェクトのスケジュールを設定すればよいか」

こうした疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

M&A(Mergers and Acquisitions)は、企業が合併や買収を通じて成長や事業展開を図る重要な手法のひとつです。

しかし、複雑なプロセスと多岐にわたるタスクが伴い、初心者にとっては難解な部分も多い。

本記事では、M&Aの基本的な定義や目的から、そのプロジェクトのスケジュール設定、各ステージでの重要なポイントについて解説します。

この記事を読むことで、M&Aプロジェクトを効率的に進めるためのノウハウが身につき、成功に向けた第一歩を踏み出すことができるでしょう。

M&Aの基礎知識

M&Aのスケジュールを決める前に、M&Aの基礎知識を理解することが不可欠です。

なぜなら、これによりM&Aの目的や種類を正しく把握し、スケジュールを適切に組むことができるからです。

M&A(Mergers and Acquisitions)は企業の合併と買収を指し、企業の競争力を高めるために行われる経営戦略です。

主に規模拡大や市場参入、新技術の取得などを目的とします。企業にとってM&Aは重要な経営課題であり、慎重な対応が求められます。

例えば、ある企業が市場優位性を高めるため、同業他社を買収することで市場シェアを獲得するケースが挙げられます。

あるいは、新技術を持つベンチャー企業を買収することで、技術力を強化することも考えられます。

このように、M&Aは多様な目的を持ち、各企業の経営戦略によって異なります。

M&Aとは?基本的な定義と目的

M&Aとは、企業合併(Merger)と買収(Acquisition)を指し、主に企業の成長戦略として行われます。これにより、企業は新たな市場を開拓したり、競争力を強化する目的を実現します。

より具体的には、M&Aは企業が競争優位を確立するための強力な手段とされ、新しい技術の習得やコスト削減を可能にします。

さらに、企業同士のシナジー効果を生み出し、業績向上にも寄与します。

例えば、大手企業が新興市場に参入するため、現地のビジネスを展開する企業を買収することがあります。

これにより、現地市場のノウハウや顧客基盤を迅速に手に入れることができるのです。

このように、M&Aは企業の経営戦略における重要な手段であり、目的を明確にして進めることが重要です。

M&Aの種類とその違い

M&Aにはいくつかの種類があり、それぞれに異なる目的と特徴があります。代表的なものとして、垂直統合、水平統合、コングロマリット統合が挙げられます。

垂直統合は、サプライチェーンの一部を取り込む形で行われ、原材料調達から販売までの一貫体制を確立することが目的です。

水平統合は、同業他社を取り込み、市場シェアを拡大することを狙います。コングロマリット統合は、異業種の企業を取り込むことで多角的にビジネス展開する方法です。

具体的には、食品会社が農場を手に入れることで、原材料調達を内製化する垂直統合の例があります。

一方、同業界の中で競合他社を買収して市場支配力を強化するのは水平統合の例です。

異なる業種に進出し、新たな分野でシェアを伸ばす戦略は、コングロマリット統合として実施されます。

それぞれのM&Aの種類は、企業のスケジュールと戦略に応じて最適な方法を選ぶことが求められます。

M&Aプロジェクトのスケジュール設定

M&Aの成功にはスケジュール設定が欠かせません。適切なスケジュールを組むことで、プロジェクトの進行を円滑にします。スケジュールが曖昧だと、進行が遅れたり、混乱を招く危険があります。

まず、M&Aプロジェクトにおけるスケジュールの目的は、取引の効果的な進行管理です。これにより、チーム全体が一貫した方向に向けて動くことができます。しっかりとした計画がないと、予期せぬ障害が発生しやすくなります。

例えば、事前のデューデリジェンスや契約の締結、各種承認の取得などの各プロセスを適切なタイミングで実施しなければなりません。仮に、契約締結が遅れれば資金調達にも影響が及びます。こうした事態を回避するために、スケジュール設定が非常に重要になります。

プロジェクトの全体像を把握する

M&Aプロジェクトのスケジュール設定には、まずプロジェクトの全体像を把握することが必要です。なぜなら、全体像を把握しないと的重要なステップを見逃す可能性があるからです。

たとえば、M&Aプロジェクトでは事前計画、デューデリジェンス、合意形成、取引実行、事後統合といった大きなフェーズがあります。それぞれのフェーズにおいて、細かいタスクとその優先順位を理解することが欠かせません。これにより、プロジェクトの進捗を確認でき、必要なリソースを適切に配分できます。

結論として、プロジェクトの全体像を把握することは、M&Aのスケジュール設定における初めの一歩です。正しい解釈に基づいた全体像が、プロジェクトを成功に導くカギとなります。

タイムラインの作成と調整

M&Aプロジェクトの成功には、詳細なタイムラインの作成とそれに伴う調整が不可欠です。タイムラインはプロジェクトの進行状況を可視化し、各ステップの締め切りを明確にします。

最初に、全体のプロジェクト期間を設定し、それに基づいて各ステージの時間枠を決定します。このようにして、プロジェクトにおける重要なマイルストーンや期限を管理します。具体的には、取引の概要を決める初期ミーティングの時期、各ステージで必要な書類の提出期限などを記入します。

たとえば、デューデリジェンスを4週間で完了する予定であれば、そのために必要な行動を日々、週次ごとに詳細に組み込む必要があります。想定より時間を要する場合は、タイムラインを迅速に見直して調整することが重要です。

このように、タイムラインを作成し柔軟に調整することで、M&Aプロジェクトは円滑に進行します。各フェーズのタイムラインを詳細に設定し、それをベースにプロジェクトを管理しましょう。

M&Aの各ステージにおけるスケジュールのポイント

M&Aにおいてスケジュール管理は極めて重要です。不十分な計画は成功への道を阻む要因となります。各ステージにおける効率的な進行が、最終的な成果を大きく左右するからです。

段取り良く進めることで、無駄な時間の浪費を防ぎ、リスクを最低限に抑えることが可能です。スムーズなプロセスは、適切なスケジュールによるものです。

M&Aには多くのステージがあり、それぞれ異なる課題と対策があります。本記事では、M&Aにおける主なステージと、それに伴うスケジュール管理のポイントについて詳しく解説していきます。

STEP①:戦略計画と準備

戦略計画と準備段階は、M&Aの成功に向けた最初の一歩です。この時点では、スケジュールの基盤をしっかりと作ることが重要です。なぜなら、これにより全体の進行がスムーズになるからです。

具体的には、企業目標の明確化、資源の調達、チーム編成などを行います。例えば、自社の現状と目指す姿を把握し、どのようにターゲット企業を選ぶか戦略を立てるのです。

その結果、M&Aプロジェクトの全体像が見え、実行段階での無駄なく効率的な活動が可能となります。このステップをしっかりと行うことで、後続のプロセスが円滑になるのです。

STEP②:ターゲット選定とアプローチ

次に、ターゲット選定とアプローチの段階です。このステップでは、適切なターゲットを選定することが成功の鍵です。選定が適切でないと、後に続くプロセスで問題が発生する可能性があります。

ターゲットリストの作成、最初の接触戦略、そして興味を持たせるための資料準備などを行います。例えば、ターゲット企業のビジネスモデルや財務状況を評価し、自社に最も適した企業を見極めます。

ターゲット企業に宜しくアプローチすることで、お互いの利益を最大化するような協議の場を設けることができます。この段階の成功により、M&Aは一歩前進します。

STEP③:デューデリジェンスの実施

デューデリジェンスは、その後の意思決定に大きな影響を与える重要なステージです。事前に可能な限りの情報を分析することが欠かせません。なぜなら、後悔しないための判断材料となるからです。

財務状況や法務リスク、そして市場での立場や将来性などを徹底的に調査します。例えば、現地訪問や関係者へのヒアリングを通じ、机上の資料では得られないリアルな情報を収集するのです。

デューデリジェンスの結果によって、当初計画の変更や修正を行い、最終的な意思決定を行います。このステップが確実であればあるほど、プロジェクトの成功率は高まります。

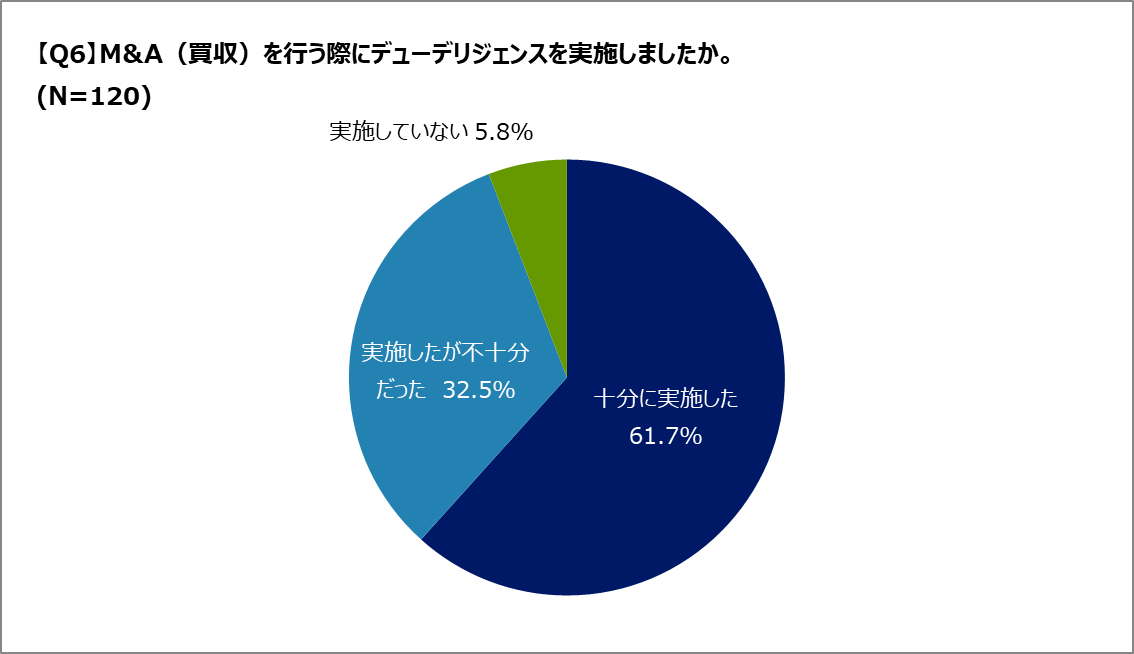

実際に、M&A(買収)を行う際にデューデリジェンスを実施したかどうかについて、買収経験のある120人に尋ねました。

Q.デューデリジェンスは必要?

A.過半数以上の企業がデューデリジェンスを実施しており、デューデリジェンスを重視している企業が多いことが分かります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を行った経験がある人に、デューデリジェンスの実施状況についてアンケートを実施したところ、「十分に実施した」と回答したのは61.7%でした。一方で「実施したが不十分だった」は32.5%、「実施していない」は5.8%にとどまりました。大半の企業がデューデリジェンスを重視している一方、実施の質には課題が残っていることがうかがえます。

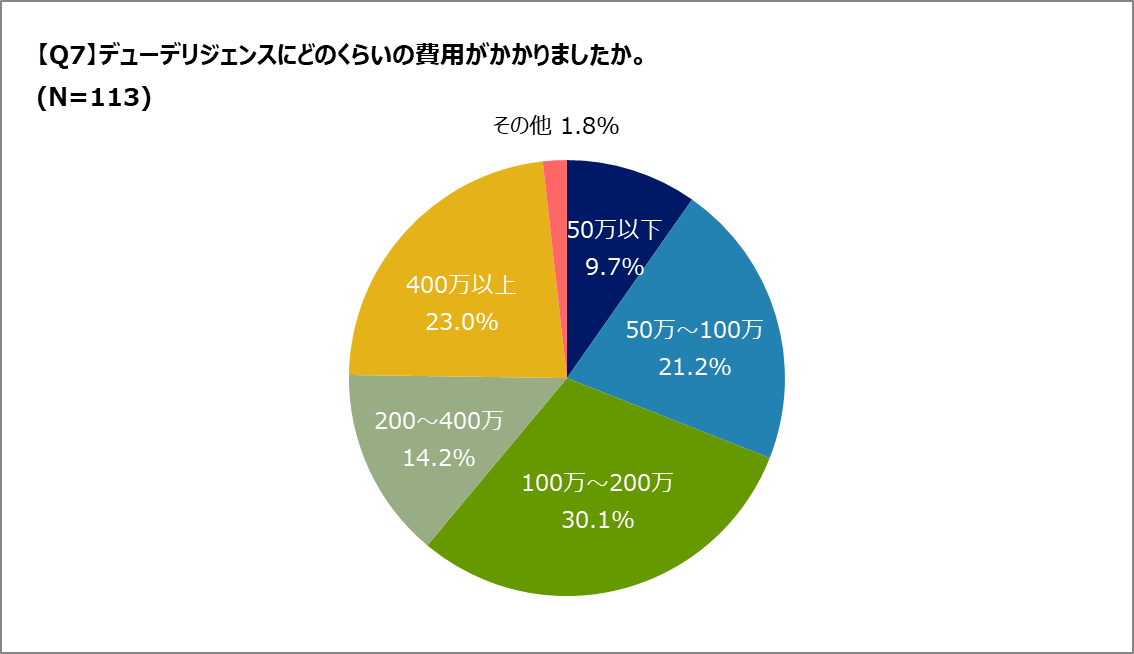

Q.デューデリジェンスの相場はどのくらい?

A.デューデリジェンスの費用は「100万円以上」が多数を占めており、一定の精度と網羅性を確保するには、数百万円規模の投資が一般的であることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

また、デューデリジェンスにかかった費用についてもアンケートを行いました。デューデリジェンスを「十分に実施した」「実施したが不十分だった」と回答した113人に、かかった費用を尋ねたところ、最も多かったのは「100万~200万円」(30.1%)でした。次いで「400万円以上」(23.0%)、「50万~100万円」(21.2%)が続きます。「50万円以下」は9.7%にとどまりました。多くのケースで100万円以上の費用が発生しており、デューデリジェンスには相応の投資が必要であることがわかります。

STEP④:契約交渉と合意

契約交渉と合意のプロセスは、M&Aにおいて決定的な局面です。ここで適切なスケジュールを設定することが、最良の条件を引き出す鍵となります。なぜなら、交渉の遅延はコストや時間の無駄になり得るからです。

契約書の作成、条件交渉、合意形成のプロセスを実行します。例えば、価格だけでなく、将来的な統合へのロードマップを明示的に合意することが大切です。

双方が満足する合意に達すると、M&Aプロジェクトは最終段階へと進むことができます。この段階では、迅速かつ的確な決断力が求められます。

STEP⑤:クロージングと統合プロセス

M&Aプロジェクトの最終ステップがクロージングと統合プロセスです。この段階では、計画したスケジュールをもとに段取りを明確にして、円滑な移行を実現することが重要です。

法的なクロージングの後、実際の業務統合が始まります。具体的には、システムの統合や人事の調整、業務プロセスの再設計など多岐にわたります。例えば、異なる文化の企業が統合する場合、新たな企業文化を形成する場を設けることも重要です。

クロージングと統合を対処する際に確実なスケジュールがあれば、予定通り進行でき、最小限の障害でビジネスを展開し続けることができます。この段階での成功が、M&Aプロジェクトの最終的な成功を確固たるものとします。

M&Aスケジュール成功のための鍵

M&Aのスケジュールは、成功の成否を左右する重要な要素です。そのため、詳細な計画が必要です。

なぜなら、M&Aプロジェクトは複雑で、多岐にわたる要素を調整する必要があるからです。特に、大企業同士の合併であれば、その複雑さは一層高まります。

M&Aスケジュールを策定する際は、各フェーズに必要な時間を心掛け、全体の流れをスムーズにするための戦略が求められます。たとえば、交渉段階での時間配分やデュー・ディリジェンスの期間、関係者との調整が挙げられます。

このように、適切なM&Aスケジュールを設計し、スムーズな進行を目指すことで、プロジェクトの成功確率を高めることができるのです。

柔軟かつ迅速な意思決定

M&Aスケジュールの成功には、柔軟かつ迅速な意思決定が不可欠です。時として現れる予期せぬ事態に対応するための迅速な判断は、時間のロスを最小化するからです。

例えば、市場環境の変化や法規制の改訂、その他の不測の事態が発生した場合、状況に即した判断が求められます。「どう対応するのか?」という問いに対して適切に動けるかが鍵です。

具体的には、通常の意思決定プロセスを加速させるための効率的な会議システムや、現場からのフィードバックを速やかに取り入れる仕組みを導入することが考えられます。

こうした柔軟かつ迅速な意思決定を心掛けることが、M&Aスケジュールを成功させるための重要な要素となります。

専門家チームの活用

M&Aスケジュールの成功には、専門家チームの活用が非常に重要です。なぜなら、幅広い専門知識と経験を持つチームが、複雑な局面を乗り越える力を持つからです。

例えば、法務、財務、税務に精通した専門家が集結し、それぞれの分野で最適なアドバイスを提供します。必要に応じて、M&Aの経験豊富なコンサルタントも引き入れることで、さらに強力な体制を築けます。

こうした多分野の専門家を揃えたチームは、プロジェクト全体の流れを最適化する力を持っています。

専門家チームの活用によって、M&Aにおけるさまざまな課題を乗り越え、成功へと導くことができるのです。

リスク管理と調整の重要性

M&Aスケジュールの成功には、リスク管理と調整が欠かせません。徹底的なリスク管理によって、調整を効率的に行い、プロジェクトの失敗を未然に防ぐことができるからです。

具体的な方法として、リスクアセスメントやスケジュール管理ツールを活用することが考えられます。「問題が発生したらどうするか?」という事態に備えた、シミュレーションを実施することも有効です。

さらに、定期的なミーティングやコミュニケーションの場を設けることで、関係者間の調整をスムーズに行う体制を整えることが必要です。

これらの方法を活用し、リスク管理と調整を怠らずに行うことで、M&Aスケジュールを問題なく成功に導けます。

M&Aによる統合後のスケジュール管理

M&Aの成功には、統合後のスケジュール管理が重要な役割を果たします。

なぜなら、統合プロセスが計画通りに進むことが、企業の成長に直結するからです。

例えば、合併した企業の事業部門をどのように再編成するのか。従業員への新しい役職の割り当てはどうするのか。

こうした課題に対処するため、統合プロジェクトのガントチャートを作成し、進捗を管理します。

統合後のスケジュールが適切に管理されていると、業務がスムーズに進み、組織が迅速に一体化。

結果として、M&Aの目的を短期間で実現できるようになります。

統合後の組織運営

統合後に成功するためには、新しい組織運営の形を早急に確立することが必要です。

これは、人材がスムーズに新しい環境に適応するための重要なステップです。

統合後は、例えば経営チームの再編が求められます。従業員の配置換えや、新しい業務プロセスの設計が必須。

新体制のもとでチームビルディングイベントを開催し、相互理解と信頼を深めることも効果的です。

「どのようにして新しい会社を運営すべきか?」という疑問には、全員が同じビジョンを持つことが答えとなります。

新しい組織運営は、M&A後の企業価値の最大化に直結しています。計画的かつ迅速な取り組みが求められます。

パフォーマンスのモニタリングと評価

M&A後の統合成功には、組織全体のパフォーマンスを適切にモニタリングし、評価することが不可欠です。

統合の目的が達成されているかを確認し、必要に応じて改善策を講じることが求められます。

適切な指標を利用した定期的なパフォーマンスレビューを行います。

経済指標、社員の満足度調査、顧客のフィードバックが考慮すべきポイント。

また、統合後一貫して取引量や収益性が改善されているかを確認します。

評価が終了したら、その結果をもとに戦略を見直し、組織全体の業績向上を図ります。

こうしたモニタリングと評価のプロセスは、M&A後の組織の持続的な成長を可能にします。

M&Aに関するよくある質問

M&Aは事業戦略として非常に有効ですが、スケジュールを理解していないと成功が難しいものです。

この記事では、M&Aのプロセスや、中小企業が行う際のポイント、そして失敗しないための注意点について解説します。

これらの知識を深めることで、M&Aを円滑に進めることができるでしょう。

M&Aに関するよくある質問について、詳細に見ていきましょう。

M&Aのプロセスにはどれくらいの時間がかかるのか?

M&Aのプロセスには一般的に6か月から18か月の時間がかかります。この期間は各フェーズごとに異なりますが、例外もありえます。

なぜこれほど長い期間が必要なのでしょう?それは、M&Aはデューデリジェンス、契約交渉、法的手続きなど多くの段階を含んでいるためです。

例えば、デューデリジェンスにはターゲット企業の財務状況や業務評価を綿密に確認するプロセスがあり、これには数ヶ月要することがあります。

また、契約交渉も複雑になり、双方が合意に達するまでに相当な時間を費やします。これにより、全体のスケジュールが延びることがあるのです。いずれも迅速に進むこともありますが、準備をしっかりとしておくことが重要です。

M&Aのプロセスには6か月から18か月の時間がかかることがあるため、余裕を持って計画しましょう。

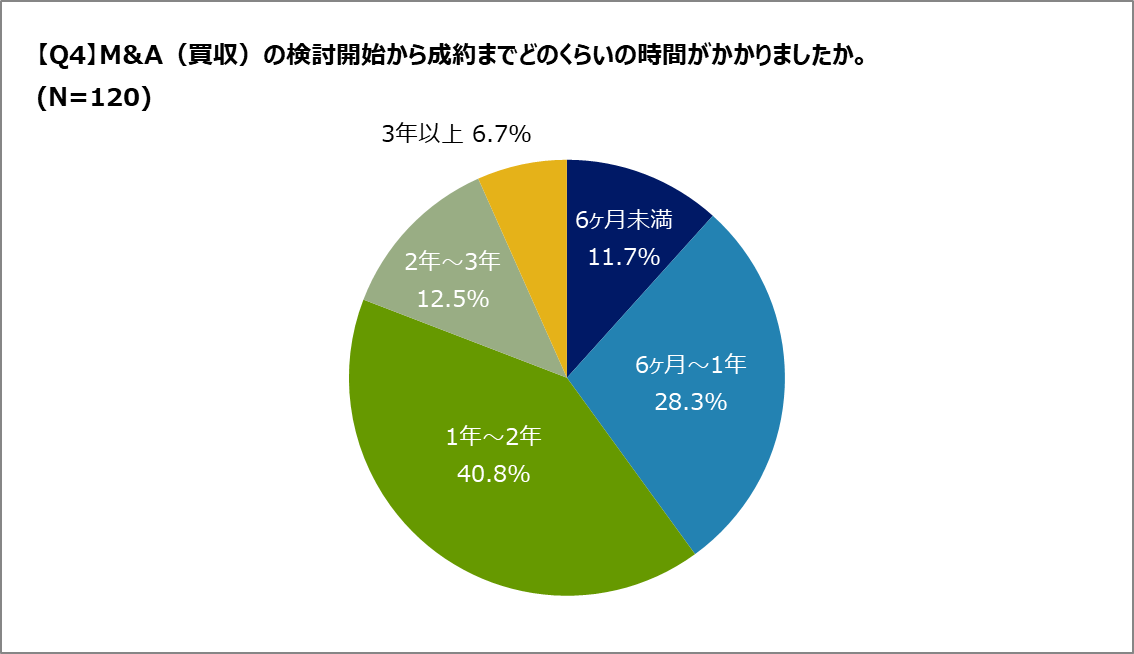

実際に、M&Aに関わった経験がある人を買収側と売却側に分け、検討開始から成約までに要した期間に関するアンケートを実施しました。

Q.M&A(買収)はどのくらいの時間がかかる?

A.「1年〜2年」が最も多く(40.8%)、M&Aは中長期にわたる取り組みであることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)の経験がある120人に対して、買収にかかった時間についてアンケートを実施したところ、最も多かったのは「1年〜2年」で40.8%を占めました。次いで「6か月〜1年」が28.3%、「2年〜3年」が12.5%と続きます。一方で「6か月未満」は11.7%、「3年以上」は6.7%にとどまりました。多くの案件で1年以上の時間を要しており、M&Aは中長期的なプロセスであることがうかがえます。

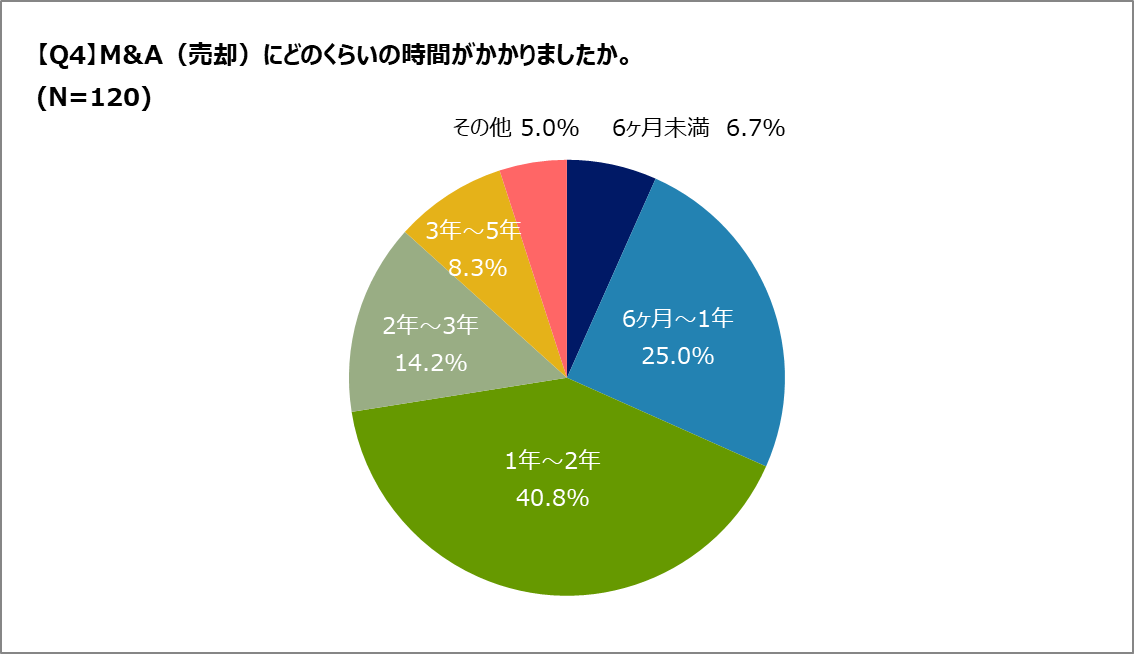

Q.M&A(売却)はどのくらいの時間がかかる?

A.「1年~2年」が最多(40.8%)で、売却には比較的長い期間を要する傾向があります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)の経験がある120人に対して、M&Aの売却にかかった時間についてアンケートを実施したところ、売却側では、「1年~2年」と回答した人が最も多く40.8%を占めました。次いで「6ヶ月~1年」(25.0%)、「2年~3年」(14.2%)と続き、比較的長期にわたるケースが多いことがわかります。「6ヶ月未満」で完了したケースはわずか6.7%にとどまり、売却には一定の準備期間が必要であることが示唆されます。

中小企業がM&Aを行う際のポイントは?

中小企業がM&Aを成功させるには、事前準備がポイントです。規模に関わらず、しっかりと計画を立てて臨むことが必要です。

その理由は、中小企業はリソースが限られているため、計画的な準備が欠かせないからです。まず、自社の強みと弱みをしっかり把握し、売却先や買収先に対するニーズを明確にすることが求められます。これは、自社の成長戦略とM&Aの目的を一致させるために重要です。

また、適切な専門家やアドバイザーの助けを借りるのも一手です。外部の専門家は市場のトレンドや法的なアドバイスを提供し、交渉を有利に進める手助けをしてくれます。

特に経験豊富なM&Aアドバイザーは、成約に向けた戦略の策定などの専門的な支援を提供します。

中小企業がM&Aをする際は、しっかりとした準備と専門家のサポートを活用することがポイントです。

失敗しないための注意点は?

M&Aで失敗を避けるためには、詳細な調査と適切なリスク管理が不可欠です。これにより、予期しない問題を未然に防ぐことができます。

具体的には、相手企業の財務状態や法的リスクを綿密に調査することが重要です。財務状況をしっかり把握しておかないと、買収後に予期しない損失を被る可能性があります。

また、「あれ、こんな借金があったの?」と驚かぬよう、可能な限り全情報を入手し分析することが肝要です。

また、M&Aは感情的な意思決定を避け、データに基づいた冷静な判断を心掛けましょう。これにより、理性的で持続可能なビジネス成長を目指すことができます。

M&Aにおいて失敗を避けるためには、細部にわたる調査とリスク管理の徹底が重要です。

まとめ:M&Aスケジュールの重要性と最適化の方法を知る

M&Aは複雑なプロセスですが、スケジュール管理がその成功において重要な役割を果たします。

各ステージごとに適切なタイムラインを設定し、柔軟かつ迅速な意思決定を心掛けることで、プロジェクトの進行をスムーズにします。

専門家チームの活用やリスク管理にも注意を払い、統合後の組織運営とパフォーマンス評価をしっかりと行うことが、長期的な成功を支える要素です。

これらの要素を最適化し、成功するM&Aを目指しましょう。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】M&A(売却側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(売却)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件