企業の成長戦略として活用されるM&Aには、新規分野の参入や事業承継など、多くのメリットがあります。しかし、その一方で買収コストや統合の難しさなど、慎重に検討すべきデメリットも存在するため、こうした点には注意しなければなりません。

本記事では、M&Aのメリット・デメリットにはどのようなものがあるのかを、売り手・買い手の視点からできるだけ具体的に解説します。M&Aを検討する際の判断材料として、ぜひ参考にしてください。

M&Aのメリット

M&Aには、企業の成長を加速させたり経営課題を解決したり、などのさまざまなメリットがあります。そこで、売り手と買い手それぞれの視点から、M&Aの主なメリットについて解説します。

売り手のメリット

M&Aを活用すると、売り手企業はさまざまな恩恵を受けることができます。特に、中小企業の経営者にとっては、事業承継や資金確保の手段として大きなメリットがあるといえます。

ここでは、売り手がM&Aを通じて得られる主要なメリットについて、詳しく見ていきましょう。

事業承継の問題解決

日本の中小企業では、後継者不足が深刻な課題となっています。親族や社内に後継者がいない場合、事業の継続が難しくなるケースも少なくありません。そのような状況でM&Aを活用すれば、第三者へ経営を引き継ぐことができるため、事業の存続や従業員の雇用維持につなげることが可能です。

また、M&Aによる事業承継は、後継者を育成する必要がなく、短期間でスムーズに移行しやすい点もメリットの一つです。特に、買い手が同業他社である場合、取引先や顧客との関係を維持したまま事業を継続しやすくなります。

このように、M&Aは後継者不在の企業にとって、事業の価値を守りながら次世代へつなぐ有効な選択肢となります。

売却益(キャピタルゲイン)の獲得

M&Aを活用すると、売り手の経営者は、企業の売却益を得ることができます。特に、長年経営してきた会社の企業価値やブランド力などが高く評価されると、老後の資金や新たな事業のためのまとまった資金を手にすることが可能です。

また、多くのM&Aで用いられる株式譲渡という手法であれば、売却益に対する税率が他の所得と比べ低い(約20%)ため、売却後に手元に残る資金が多くなります。

ただし、企業の価値は市場環境や財務状況によって変動するため、適正な評価を受けるための準備が重要です。したがって、財務の整理や企業価値の向上に努め、会社を磨き上げれば、より高い売却益を得ることができるでしょう。

従業員の雇用維持

M&Aを活用すると、企業の存続が可能になるため、従業員の雇用を守ることができます。特に、経営者の引退や業績不振によって廃業の選択を迫られているようなケースでは、M&Aによって新たな経営者のもとで事業が継続されるため、従業員の働く場を確保できるのは非常に大きなメリットと言えるでしょう。

また、買い手が同業他社である場合、経営統合により事業基盤が強化されるため、より安定した雇用環境が実現しやすくなります。新しい経営体制のもとで、従業員の待遇やキャリアアップの機会が改善されることも期待できるでしょう。

個人保証(経営者保証)からの解放

中小企業の経営者は、金融機関からの融資を受ける際に個人保証を求められることが一般的です。そのため、会社の経営が厳しくなった場合、経営者個人が負債を背負うリスクが生じてしまいます。ですが、M&Aを活用して事業を譲渡すれば、経営者保証の責任から解放されることが可能です。

中小企業の多くで活用されている株式譲渡によるM&Aであれば、会社の負債や契約関係も含めて買い手企業が引き継ぐため、経営者個人が金融機関に対して負う責任がなくなるケースがほとんどです。そのため、M&Aによって自社を譲渡すれば、経営者は個人資産を守りながら、次のキャリアや引退後の生活設計に専念できます。

ただし、M&A後も一定期間は保証が解除されない場合や、契約内容によっては一部の責任が残ることもあるため、事前に専門家と相談し、条件を十分に確認しておくことが大切です。

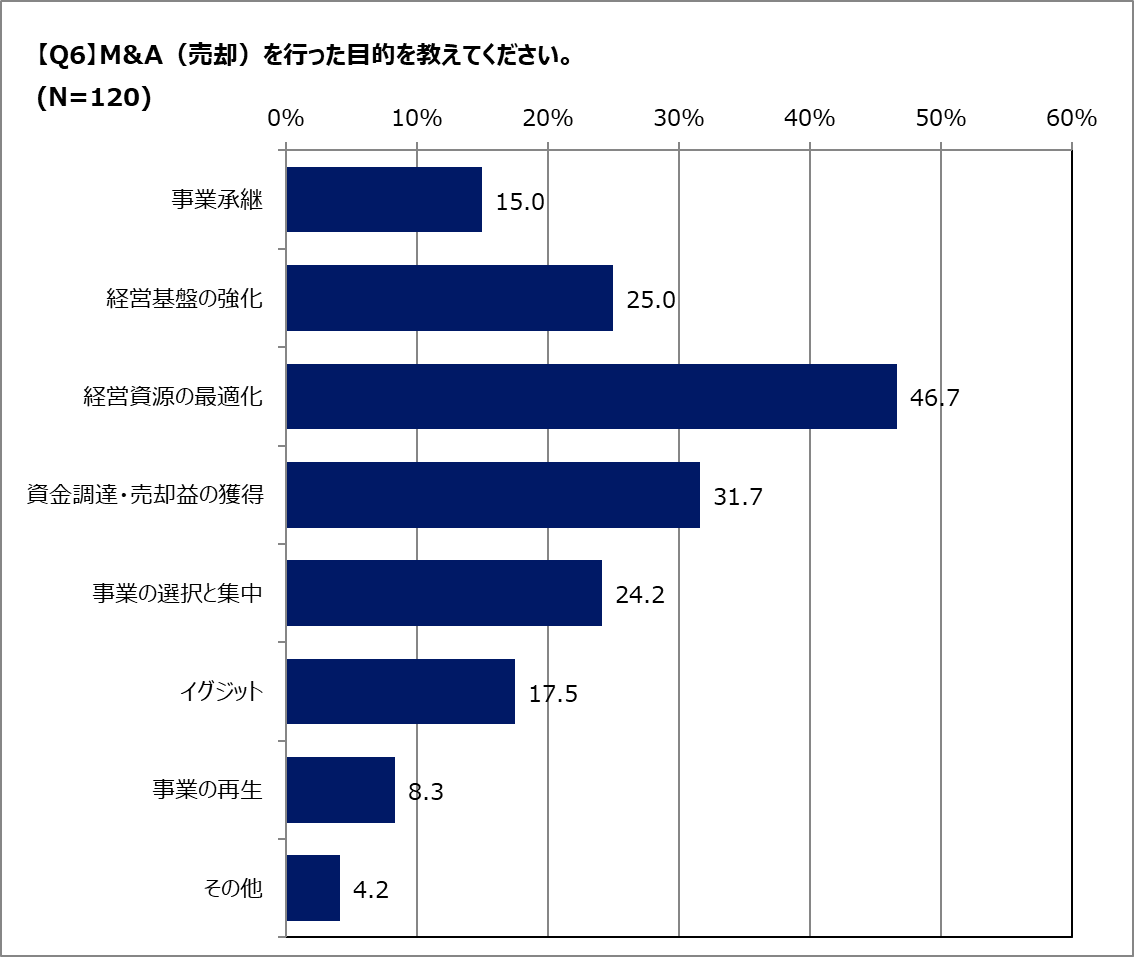

Q.M&A(売却)の目的は何ですか?

A.「経営資源の最適化」を目的とするケースが多く、M&Aは撤退ではなく、戦略的な経営判断として実施されていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を実施した目的について、当事者として関わった120人に尋ねたところ、最も多かったのは「経営資源の最適化」で46.7%にのぼりました。次いで「資金調達・売却益の獲得」(31.7%)、「経営基盤の強化」(25.0%)と続いています。「事業の選択と集中」(24.2%)や「イグジット」(17.5%)も一定数あり、売却は単なる撤退ではなく、経営戦略の一環として位置づけられていることがうかがえます。

買い手のメリット

M&Aは、売り手企業だけでなく、買い手企業にとっても大きな成長機会となります。新規事業の立ち上げや市場シェアの拡大を短期間で実現できるため、競争力を高める有効な手段となります。

また、売り手の事業基盤をそのまま活用できるため、新規参入時にかかるコストやリスクを抑えることが可能です。ここでは、買い手がM&Aを活用することで得られる主なメリットについて解説します。

市場シェアの拡大と競争優位性の強化

M&Aを活用して同業他社を買収すれば、市場シェアを短期間で拡大できるため、競争優位性を高めることが可能です。また、既存の顧客基盤も取り込めるため、新規顧客獲得にかかるコストや時間を削減できます。

それだけでなく、買収した企業が持つブランド力や技術力を活かせば、商品やサービスの品質を向上させることもできます。そうすれば、市場での競争力が強まり、他社との差別化がしやすくなるでしょう。

新規市場・新規事業への参入

M&Aを活用すると、買い手企業は、新規市場への参入や新たな事業領域の開拓を効率的に進めることができます。自社でゼロから事業を立ち上げる場合、多くの時間とコストがかかりますが、すでに市場で確立された企業を買収すれば、事業基盤を迅速に確保することが可能です。

そうすれば、リスク分散や事業ポートフォリオの多様化を図ることができ、不況時の経営リスクを軽減することにもつながります。

ただし、新規市場への参入には、市場特有の商習慣や規制、競争環境を正しく理解することが不可欠です。そのためには、事前の市場調査や買収後の経営戦略を慎重に検討しておかなければなりません。

時間短縮による成長スピードの向上

市場シェアの拡大も新規市場の参入も、自社の限られたリソースのみを用いるのであれば、成功までにかなりの時間が必要です。ですが、M&Aであればすでに一定のシェアや技術を持った企業を買収できるため、こうしたプロセスを省略し、短期間で市場に参入することが可能になります。

また、買収した企業の顧客基盤やブランド力が活用できるため、事業の立ち上げ時に必要な広告費や営業コストも削減できます。

ただし、短期間での成長を目指すあまり、企業文化の違いや統合作業の負担を軽視すると、買収後の運営に支障をきたしかねません。したがって、M&A後の統合計画を慎重に進め、成長スピードと経営の安定を両立させることが重要です。

必要な人材・技術の獲得

少子高齢化による労働力不足により、多くの中小企業は、分野を問わずどこも人手不足です。ですが、M&Aを活用すれば、即戦力となる人材や高度な技術を効率的に確保することが可能です。

自社で新たに専門人材を採用し、育成するためには時間とコストがかかりますが、M&Aによってすでに経験を積んだ従業員を確保できれば、スムーズに事業を拡大することが可能です。

また、先進的な技術を持つ企業を買収すれば、研究開発の時間を短縮できるため、競争力のある製品やサービスを市場に投入しやすくなります。

ただし、買収後に人材が流出してしまうと、せっかくのM&Aの効果が薄れてしまう可能性があります。そのため、買収後の統合作業(PMI)を慎重に進め、従業員が安心して働ける環境を整えることが重要です。

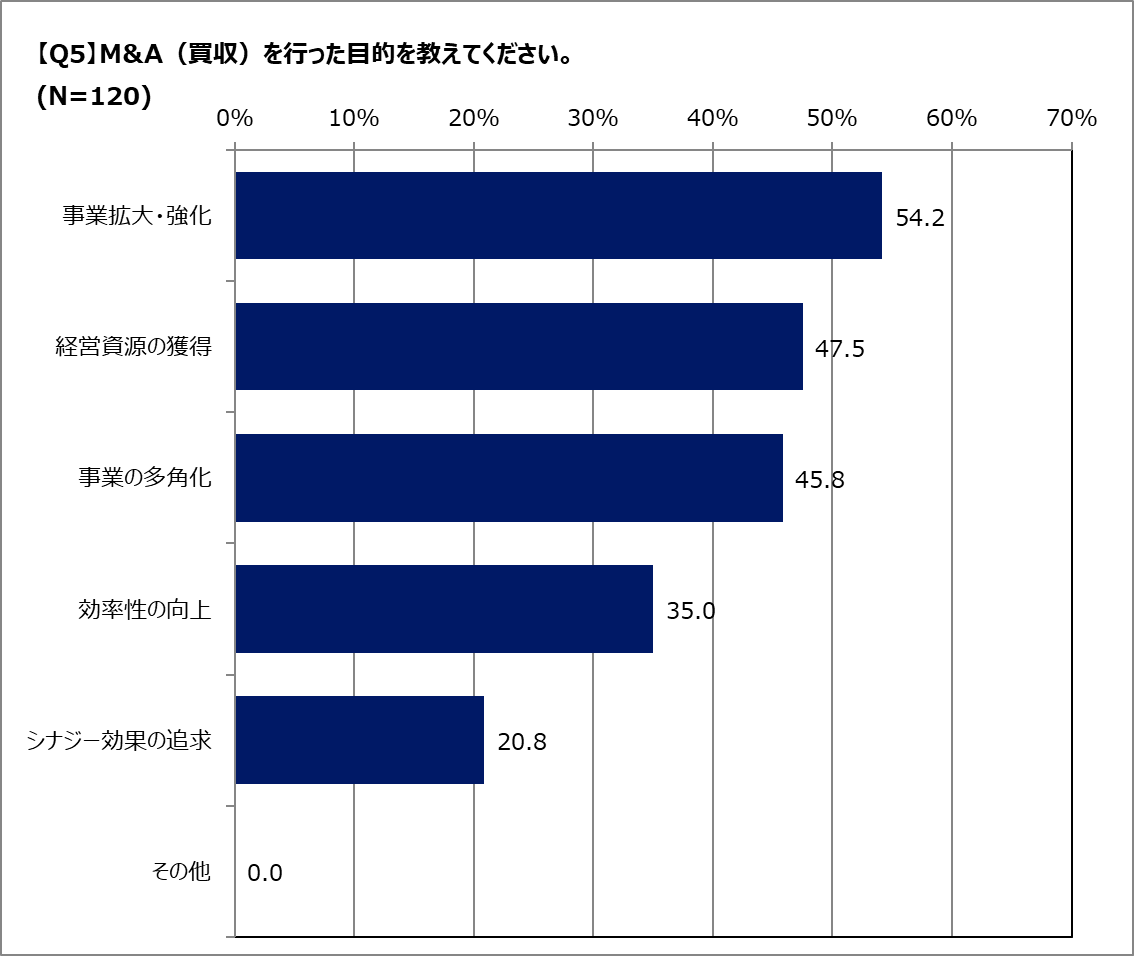

Q.M&A(買収)の目的は何ですか?

A.「事業拡大・強化」を目的とするケースが多く、M&Aは経営資源の獲得や多角化を含めた成長戦略の一環として、積極的に活用されていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を実施した目的について、買収経験のある120人に尋ねたところ、最も多かったのは「事業拡大・強化」で54.2%でした。次いで「経営資源の獲得」(47.5%)、「事業の多角化」(45.8%)が続きます。また、「効率性の向上」(35.0%)や「シナジー効果の追求」(20.8%)も一定数挙げられました。成長戦略の一環として、M&Aを活用する意識が高いことが読み取れます。

M&Aのデメリット

M&Aには上述のようなメリットがある反面、リスクや課題も伴います。ここでは、売り手・買い手のそれぞれが直面するM&Aのデメリットについて詳しく解説します。

売り手のデメリット

M&Aには多くのメリットがある一方で、売り手にとって注意すべき点もあります。ここでは、売却を進める際に直面しやすいデメリットについて解説します。

適切な買い手が見つからない場合がある

M&Aでは、売却を希望しても、必ずしも適切な買い手が見つかるとは限りません。売り手の希望条件に合う企業が少ない場合や、経営方針や企業文化に相違がある場合などでは、交渉が難航することも珍しくありません。

また、買い手候補が現れても、財務状況の精査やデューデリジェンスの結果次第では、買収が見送られることもあります。特に、市場環境や業績が不安定なケースでは、売却までに時間がかかる可能性があるため、余裕を持った計画が必要です。

企業評価が期待より低くなることもある

M&Aでは、売り手が想定していたよりも低い企業評価がつくことがあります。財務状況や市場環境、事業の将来性などが買い手に慎重に分析されるため、売り手の希望額と実際の査定額にギャップが生じることも少なくありません。

また、デューデリジェンスの結果、財務リスクや法的リスクが明らかになれば、買収価格が引き下げられる可能性もあります。

こうしたことから、売却を有利に進めるためには、事前に財務や事業計画を整理し、企業価値を高める準備をしておくことが重要です。

従業員や取引先への影響

M&Aが成立すると、売り手企業の経営方針や組織体制が変わることが多いため、従業員や取引先に影響を与える可能性があります。特に、買い手企業の方針によっては、雇用条件の変更や人員整理が行われることもあるため、従業員の不安や士気の低下につながりかねません。

また、取引先にとっても、M&A後の経営方針の変化が契約条件や取引継続に影響を及ぼす場合があります。

こうした事態を避けるためには、できるだけ丁寧に説明し、従業員や取引先の不安を取り除く取り組みを行わなければなりません。

M&A成立までの手続き負担

M&Aを進めるには、仲介会社との契約や買い手との交渉、財務・法務デューデリジェンス、契約書の作成など、多くの手続きを行わなければなりません。これらのプロセスには時間がかかり、通常、数カ月から1年以上を要することになります。

また、売却交渉が長引くと、社内のリソースが割かれるため、経営者が本業に集中しづらくなるケースもあります。

買い手のデメリット

M&Aのデメリットは、売り手だけでなく買い手にもあります。ここでは、買い手が直面しやすいデメリットについて解説します。

買収後の統合作業の負担(PMIの課題)

M&Aが成立したら、買い手企業は売り手企業との統合プロセス(PMI)を進めなければなりません。ですが、企業文化や業務プロセスの違いが大きい場合、統合作業がスムーズに進まず、業績低下や従業員の離職につながることがあります。

また、統合の過程で経営方針や組織体制が変更されるため、従業員や取引先との調整にある程度の時間やコストが必要です。こうした点も、買い手が負担しなければならないデメリットと言えるでしょう。

従業員のモチベーション低下や離職リスク

M&Aによって経営方針や組織体制が変わると、従業員の不安が高まります。これが解消されずに放置されてしまうと、モチベーションの低下や離職が生じかねません。

特に、買収企業と売却企業の企業文化が異なる場合、新しい環境に適応できず、優秀な人材が流出してしまうこともあります。また、待遇や職務内容の変更によって、従業員の不満を招くこともあります。

したがって、M&A後の人材定着を図るためには、明確なビジョンを示し、従業員とのコミュニケーションを密にすることが重要です。

実際に、勤務先のM&Aを経験した120人に、アンケート調査を行いました。

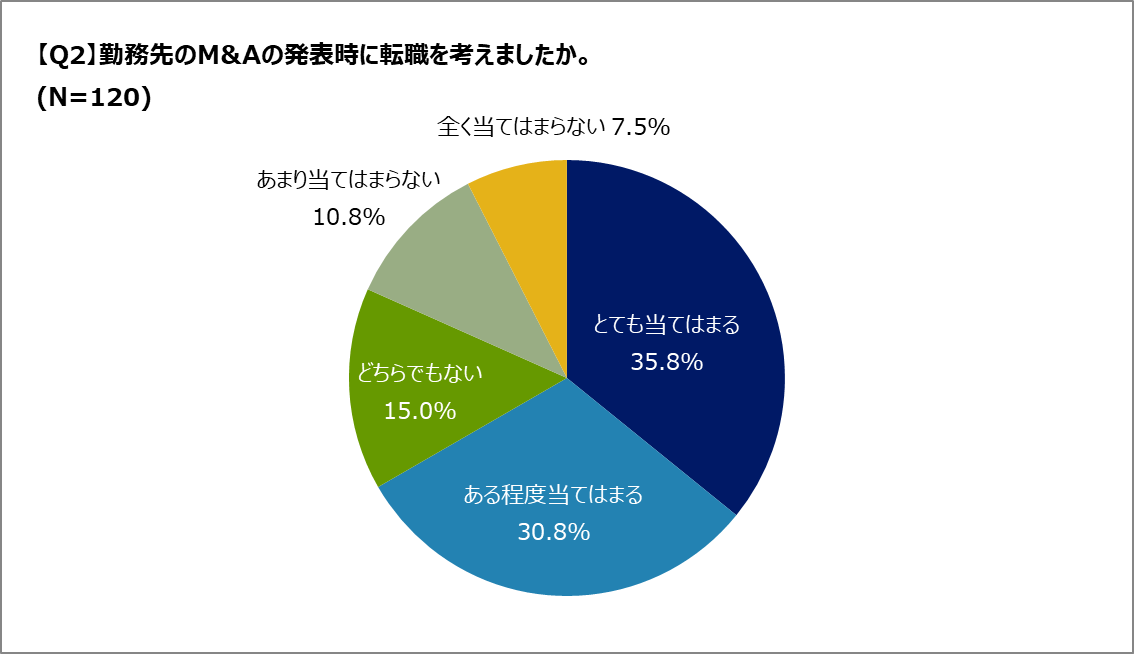

Q.M&Aの発表時に退職を検討する?

A.勤務先のM&A発表をきっかけに「転職を考えた」とする人が約7割にのぼり、多くの社員が将来やキャリアの見直しを意識する契機となっていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先のM&A発表時に「転職を考えた」と回答した人は、「とても当てはまる」(35.8%)と「ある程度当てはまる」(30.8%)を合わせて66.6%にのぼりました。一方で、「どちらでもない」は15.0%、「あまり当てはまらない」は10.8%、「全く当てはまらない」は7.5%という結果に。多くの人がM&Aをきっかけにキャリアの見直しを考えている実態がうかがえます。

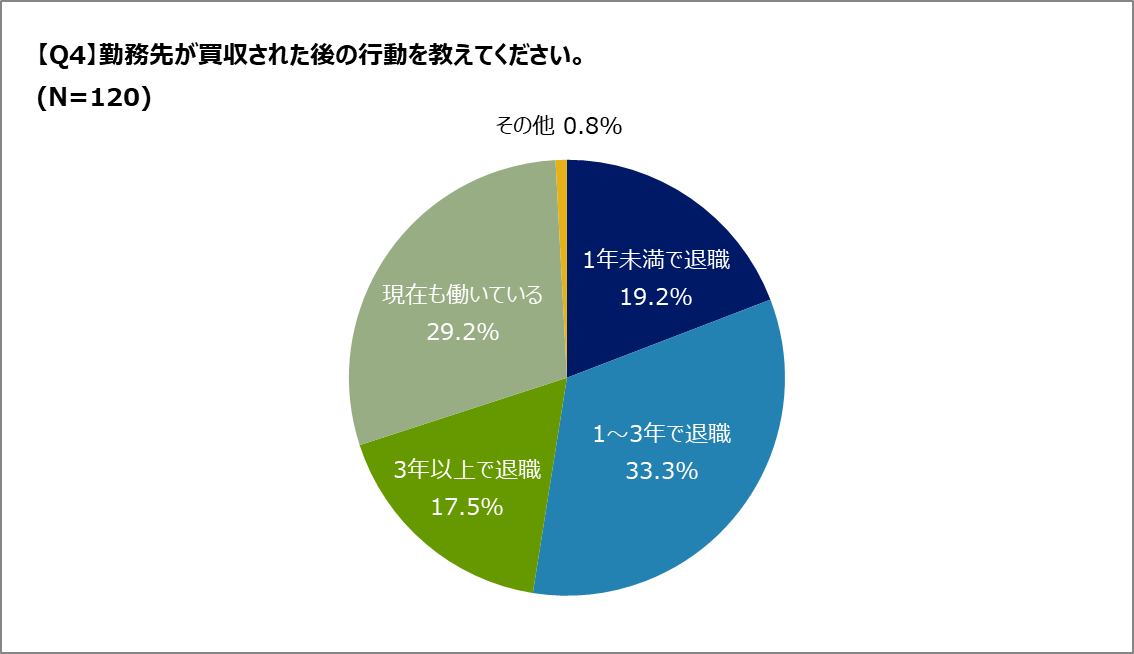

Q.M&Aによる退職率はどのくらい?

A.勤務先の買収後、「1〜3年で退職した」という人が半数を占め、M&Aが従業員の離職や定着に一定の影響を及ぼしていることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された後の行動については、「1〜3年で退職した」と回答した人が最多で33.3%でした。「現在も働いている」が29.2%で続き、「1年未満で退職」が19.2%、「3年以上で退職」が17.5%という結果に。多くの人が買収から数年以内に職場を離れており、M&Aが従業員の定着にも影響を与えていることがうかがえます。

簿外債務・偶発債務のリスク

M&Aでは、買収後に売り手企業の簿外債務や偶発債務が発覚し、想定外の負担が生じるリスクがあります。未払いの税金や訴訟リスク、環境規制違反などが買収後に判明すると、買い手企業の財務に大きな影響を与える可能性があります。

このようなリスクを回避するためには、M&Aの前にデューデリジェンスを徹底し、財務や法務の問題点を十分に精査することが重要です。また、買収契約時には、リスクが発覚した場合の補償条項を盛り込むことも有効な対策となります。

M&Aを成功させるためのポイント

M&Aには、これまで述べてきたように、売り手・買い手の双方にメリットとデメリットがあります。

それらを踏まえたうえで、最後にM&Aを成功させるために売り手・買い手が注意すべきポイントを解説します。

売り手が注意すべきポイント

M&Aを成功させるためには、売却をスムーズに進める準備が欠かせません。特に、希望条件の明確化や情報開示の準備が不十分だと、買い手との交渉が難航し、売却の成立が遅れる原因となってしまいます。

したがってまず、M&Aの目的を明確にし、譲渡後の経営方針や従業員の処遇について具体的な条件を整理することが重要です。また、買い手企業に対して正確な情報を提供するために、財務・法務関連の資料を事前に整備し、デューデリジェンスに備える必要があります。

さらに、適切な買い手を見極めることも大切です。単に高額で買収してくれる企業を選ぶのではなく、自社の事業を継続し、従業員や取引先への影響を最小限に抑えてくれる買い手を選定することが望ましいでしょう。

また、M&Aのプロセスを円滑に進めるためには、専門家のサポートを受けることも有効です。M&A仲介会社や弁護士、税理士などの専門家と連携しながら進めることで、スムーズな売却を実現しやすくなります。

買い手が注意すべきポイント

M&Aを成功させるためには、買収前の調査と買収後の統合作業(PMI)を慎重に進めることが重要です。十分な準備ができていないと、想定外のリスクを抱えることになり、事業運営に支障をきたす可能性があります。

まず、買収対象の企業について徹底的に調査を行う必要があります。財務・法務・税務・人事などのデューデリジェンスを実施し、簿外債務や偶発債務の有無、契約上のリスクなどを事前に把握しておかなければなりません。また、買収価格が適正かどうかを見極めるため、市場環境や競争状況を総合的に分析することも重要です。

次に、M&A後の統合作業(PMI)の計画を事前に策定しておくことが大切です。企業文化の違いや組織体制の変化が従業員のモチベーションに影響を与えるため、統合プロセスをスムーズに進めるためのロードマップを作成し、適切な人材配置や業務フローの整備を行わなければなりません。

また、従業員や取引先との信頼関係を維持するために、M&Aの目的や今後の経営方針を明確に伝えることも大切です。特に、売り手企業の従業員にとっては、買収後の雇用や待遇の変化が大きな関心事となるため、早い段階から適切な情報提供を行うことが望ましいでしょう。

まとめ

M&Aには、売り手・買い手の双方に多くのメリットがありますが、同時にリスクや課題もあります。売り手は事業承継の円滑化や売却益の獲得といった利点がある一方で、買い手が見つからないリスクや従業員・取引先への影響などを考慮しておかなければなりません。

これは買い手側も同様で、短期間での成長や市場拡大が可能になる反面、統合作業や簿外債務のリスクには注意しなければなりません。

M&Aを成功させるためには、事前の準備と慎重な戦略が不可欠です。適切な情報収集と計画を立て、売り手・買い手双方にとって最適なM&Aを進めることが重要になります。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】M&A(売却側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(売却)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】勤務先のM&Aに関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳で勤務先が買収された経験を持つ男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件