「M&Aとは何だろうか?」

「個人事業主としてM&Aを検討したいが、どのような影響があるのだろうか」

そんな疑問や不安を抱えている個人事業主の方も多いことでしょう。

M&A、つまり合併と買収のプロセスは、企業だけでなく個人事業主にも大きな変革をもたらします。

特に昨今、個人事業主がM&Aを活用して事業拡大や経営戦略の新たなステップを模索するケースが増加中です。

この記事では、M&Aが個人事業主に与える影響や、そのメリットとデメリットについて深掘りしていきます。

また、実際のM&Aプロセスや成功のための重要なポイント、さらには成功事例や失敗事例から学ぶべき教訓を紹介します。

この記事を読むことで、個人事業主としてのM&Aの理解を深め、効果的な戦略を立てられるようになるでしょう。

M&Aとは?個人事業主に与える影響

現代のビジネスシーンで頻繁に耳にするようになった「M&A」。個人事業主にとっても、決して他人事ではありません。

M&Aは「Merger and Acquisition」の略で、企業の合併や買収を指します。この手法、実は個人事業主にも様々な影響を与えるのです。

従来、大企業のみの話だと考えられていたM&A。しかし、最近では個人事業主もその波に乗っているのです。

M&Aの基本的な概念

M&Aとは、企業を成長させたり、戦略的な優位性を確保する手段です。個人事業主にとっても、事業の拡大や新たな市場の開拓に役立ちます。

たとえば、M&Aを通じて、個人事業主は異なる分野のスキルや技術を獲得できます。洗練されたIT技術を持つ、小規模の企業を買収することが可能です。それにより、技術革新が実現し、事業の競争力が飛躍的に向上します。

また、M&Aによって人材や資源の確保も可能です。優秀な人材や豊富なリソースを持つ企業との合併がそれを実現します。結果的に、事業の安定化と収益力の向上につながるのです。

このように、M&Aの基本的な概念は、個人事業主にとっても非常に有益です。

個人事業主がM&Aを考える理由

なぜ、個人事業主がM&Aを考えるのか。その理由は、事業拡大や市場競争力の強化を求めているからです。

時代の変化に伴い、多くの個人事業主が新しい市場を開拓し、事業を拡大したいと考えています。M&Aを活用することで、それが可能になるのです。例えば、地域の小さな個人事業が、他地域の似たビジネスを買収して市場を拡大することができます。

また、競争力を強化するために、同業他社との合併を選択するケースもあります。その結果、コスト削減を実現し、業績向上に繋がるのです。

「もっと競争力が欲しい」と感じたとき、M&Aは個人事業主にとって非常に魅力的な戦略となります。

個人事業主がM&Aを検討するメリットとデメリット

個人事業主がM&Aに興味を持つ理由は、各種のメリットが存在するからです。しかし、同時にデメリットも考慮する必要があります。M&Aは経営戦略の一環として注目されていますが、その決断には慎重さが求められます。

M&Aを通じて企業の成長を目指すことも可能ですし、逆に事業の存続を危ぶむことになるかもしれません。このように、一見魅力的に映る個人事業主のM&Aも、明確な利点と欠点があります。

それでは、具体的に個人事業主がM&Aを考える際のメリットとデメリットに触れてみましょう。

メリット:経営資源の拡大と多様化

M&Aの実施による主なメリットの一つは、経営資源の拡大と多様化です。個人事業主にとって、この戦略を通じて新たなビジネスチャンスを得ることが可能です。現代の競争市場において、経営資源の豊富さは、事業の成長に必要不可欠な要素となっています。

具体的には、M&Aを実施することで既存のリソースを効率的に利用し、新たな技術やノウハウを短期間で獲得することができます。例えば、製品ラインやマーケットが異なる企業を買収することで、新しい商圏にアクセスする機会が増えます。これにより、市場での競争力を強化することができます。

「自分のビジネスに他社の強みを取り入れたい」と考える個人事業主にとって、M&Aは非常に有効です。したがって、M&Aは経営資源の拡大と多様化を目指す上での強力な手段と言えます。

デメリット:経営権の喪失とリスク

一方で、M&Aのデメリットとして、経営権の喪失とリスクが挙げられます。個人事業主にとって、これらは重大な懸念事項となり得ます。M&Aによって事業が大きく変わることで、元々持っていた経営権や自由度が制約される可能性があるのです。

例えば、他社との統合によって意思決定プロセスが複雑化し、迅速な判断が難しくなる場面もあります。さらに、一度買収した企業の財務状況や法令準拠に問題がある場合、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性も考慮しなければなりません。

「本当に経営権を手放すべきなのか」と悩むのは当然です。そしてこの不安がある限り、M&Aには慎重な検討が必要です。ゆえに、個人事業主がM&Aを通じて失う可能性がある事項を理解しておくことが重要です。

個人事業主向けM&Aのプロセス

個人事業主がM&Aを行うことは、事業の拡大や新しい市場への参入を目指す上で非常に重要なステップです。しかし、プロセスは複雑で多くの段階が含まれるため、しっかりと手順を理解しておくことが大切です。

本稿では、M&Aプロセスについて4つのステップに分けて詳細に解説します。これにより、皆さんのビジネスがより円滑にM&Aを乗り切れるようになります。

では、どのような手順を踏むべきなのか?さっそく見ていきましょう。

STEP①:事業価値の評価

M&Aを進める上で最初に行うべきは、自分の事業の価値を評価することです。この段階を通じて得られる事業の適正価値が、売却価格の基準となります。

一般的には、会計士やM&A専門家を雇い、財務諸表や市場状況など複数の要素を考慮して評価を行います。適正な価値を示すことで、売却に有利な交渉材料となります。

例えば、市場での強みや将来の成長性、競合と比較した際の優位性など事業の魅力度を把握することが必要です。

結論として、事業価値の評価は、個人事業主として自身のビジネスを適切に売却するための第一歩です。

STEP②:ターゲット探しと交渉

次に行うことは、適切な買い手を見つけ、交渉を行うことです。このステップでは、事業価値が最大限発揮されるターゲット企業を選定する能力が試されます。

通常はM&A仲介会社やビジネスネットワークを利用して、ターゲットを探すと良いでしょう。そして、ターゲット企業が見つかったら、初期の交渉を進めます。「この企業は自分の事業を活かしてくれるのか」との疑問が湧くものです。

交渉では、事業の売却条件や価格を話し合い、お互いの利益が一致するかを確認します。

したがって、ターゲット探しと交渉は、M&Aの成功に向けた重要なステップです。

STEP③:契約締結と実行

交渉が終わると、次のステップは契約の締結とその実行に移ります。ここでの成功が、M&Aの成果につながります。

具体的には、弁護士との調整を行いながら契約書を作成し、リスクを適切に管理します。この段階での法的確認は、騙されないためにも非常に重要です。

合意が成立したら、最終的な条件で契約が締結され、M&Aの実行が開始されます。「ここまで来たら、あとは手順通りに進めるだけだな」と一息つける方も多いでしょう。

結論として、契約の締結と実行は、M&Aを形にするための重要な段階です。

STEP④:統合とその後のフォローアップ

最終的なステップは、事業の統合とその後のフォローアップです。M&Aの真価が問われる瞬間です。この段階で、事業の統合が円滑に進むことで、新たなシナジーを生み出すことができます。

統合計画を策定し、組織、資源、システムの統合を行います。これには、従業員のエンゲージメントを高めるためのコミュニケーションが不可欠です。また、統合後も定期的にフォローアップを行い、予期せぬトラブルを未然に防ぎます。

「本当にうまくいくのか?」と不安になるかもしれませんが、慎重な計画と実行が成功への鍵です。

統合とその後のフォローアップは、M&Aの成功を持続させるための最終ステップです。

個人事業主がM&Aで成功するための重要なポイント

個人事業主にとってM&Aは、大きなチャンスです。しかし、成功するためには重要なポイントを押さえておく必要があります。

M&Aによってビジネスを拡大したいと考える個人事業主が増えているのは事実です。ただし、周到な準備と戦略がなければリスクにもなり得ます。

ここでは、個人事業主がM&Aで成功するために知っておくべきポイントについて解説します。

第三者の専門家を活用する

M&Aを成功させるためには、第三者の専門家を活用することが非常に重要です。なぜなら、M&Aには法務、財務、税務の知識が不可欠だからです。

例えば、M&A仲介会社や専門の弁護士、会計士に相談することで多角的な視点からアドバイスを得ることができます。

「本当にこの取引で大丈夫かな?」と感じたときに、専門家の意見は大変心強いものです。

適切な助言を受けることで、リスクを最小限に抑え、望む結果を得ることができるでしょう。

このように、第三者の専門家を活用することは、個人事業主がM&Aを成功させるための鍵となります。

しっかりとしたビジョンと戦略を持つ

次に、しっかりとしたビジョンと戦略を持つことがM&A成功のために重要です。目的を明確にし、計画を立てることで、事業の方向性を見失わないようにします。

具体的には、事業をどう成長させたいのか、M&Aを通じてどのようなバリューを得たいのかを明確にすることです。

個人事業主が自らの強みをしっかりと理解し、それをM&A後にどう活かすかを戦略に組み込むことが必要です。

「どの方向へ進むべきか?」という問いかけに対して、ビジョンと戦略が明確であることが成功への近道です。

結局のところ、しっかりとしたビジョンと戦略を持つことが、個人事業主がM&Aで成功する上での基盤となるのです。

財務状況の透明性を確保する

最後に、財務状況の透明性を確保することもM&Aを成功させるために必要不可欠です。これによって、信頼性が増し、交渉の際に有利に立てるからです。

例えば、財務諸表を整備し、第三者監査を受けることで透明性を示すことができます。また、必要な書類を適時に整え、ポテンシャルな買収者に対してクリアな説明をする準備を怠らないことです。

透明な財務状況は「この事業は信頼できるのか?」という疑念を払拭し、スムーズな取引をサポートします。

このように考えると、財務状況の透明性を確保することで、個人事業主がM&Aを成功に導くための鍵となります。

M&Aの事例から学ぶ個人事業主の成功と失敗

個人事業主がM&Aを活用することで新たな成長を遂げることがあります。その一方で、うまくいかないケースも見られます。成功と失敗の事例から何を学べるのでしょうか。

M&Aによって事業を拡大したり、資金調達を実現したりする個人事業主の成功事例は、多くの人にとって参考になるでしょう。その成功の理由を探ることが重要です。

また、失敗した事業主の教訓からは、多くの気づきを得ることができます。失敗から学ぶ姿勢が、新しいチャレンジの基盤となります。

成功事例の特徴

M&Aで成功する個人事業主には共通する特徴があります。それは、事前準備と明確なビジョンの存在です。

成功するためには、対象となる企業や事業の詳細を徹底的に調査し、準備することが不可欠です。財務状況、顧客基盤、将来性などの要素を慎重に評価し、デューデリジェンスを怠らないことです。

例えば、ある個人事業主は、関連性の高い、小規模の技術系企業を買収しました。その事業主は、買収先のデジタルノウハウを活用し、自身の事業に新たな価値を加えることに成功しました。

また、買収の目的やゴールを明確にすることでリスクを最小限に抑えられます。成功事例の背景には、多くの場合、周到な計画と明確な目標があります。

このように、成功するためには、包括的な準備と明確なビジョンが重要です。

失敗事例から学ぶべき教訓

一方で、M&Aが失敗に終わった個人事業主には注意すべきポイントが多くあります。そのひとつは、過大評価による過剰な出費です。

意欲的にM&Aを行う一方、買収した事業の真の価値を見極めずに進んでしまうと、後々に後悔することがあります。評価が甘いと、予想外の負債や、収益性の低下などに直面するリスクが高まります。

例えば、ある事例では、魅力的に見える食品販売事業を買収したものの、その会社の在庫管理が杜撰で、想定以上の経費がかかってしまいました。

また、既存の顧客や従業員への適切な配慮を欠いたことで、ブランドイメージの低下を招くことも失敗の一因です。

失敗事例から得られる教訓は、十分な分析と精査の必要性を痛感させます。失敗を防ぐには、過大評価を避け、全ての要素を慎重に評価することが大切です。

個人事業主のM&Aに関するよくある質問

個人事業主がM&Aを考える際、疑問や不安が多くあることでしょう。

M&Aは企業だけのものと思いがちですが、個人事業主にとっても大切な事業戦略のひとつです。

そこで、個人事業主のためのM&Aに関するよくある質問を解説していきます。

どのような専門家に相談すべきか?

個人事業主がM&Aを進める際は、まず専門家に相談することが重要です。独自に進行するのは避けるべきです。

M&Aのプロセスは複雑で法的な知識が必要です。弁護士や公認会計士、M&A仲介者といった専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。特に、M&Aに特化した法律事務所やコンサルタントを利用することをおすすめします。

「誰に相談すればいいの?」と迷ったときは、まずM&A仲介業者を通じて信頼できる専門家を紹介してもらうのが一つの方法です。個人事業主としての事情や条件を適切に理解してもらえる専門家とともに、M&Aを成功に導きましょう。

よって、M&Aにおいてはプロの意見を活用し、適切な専門家のサポートを受けることが重要です。

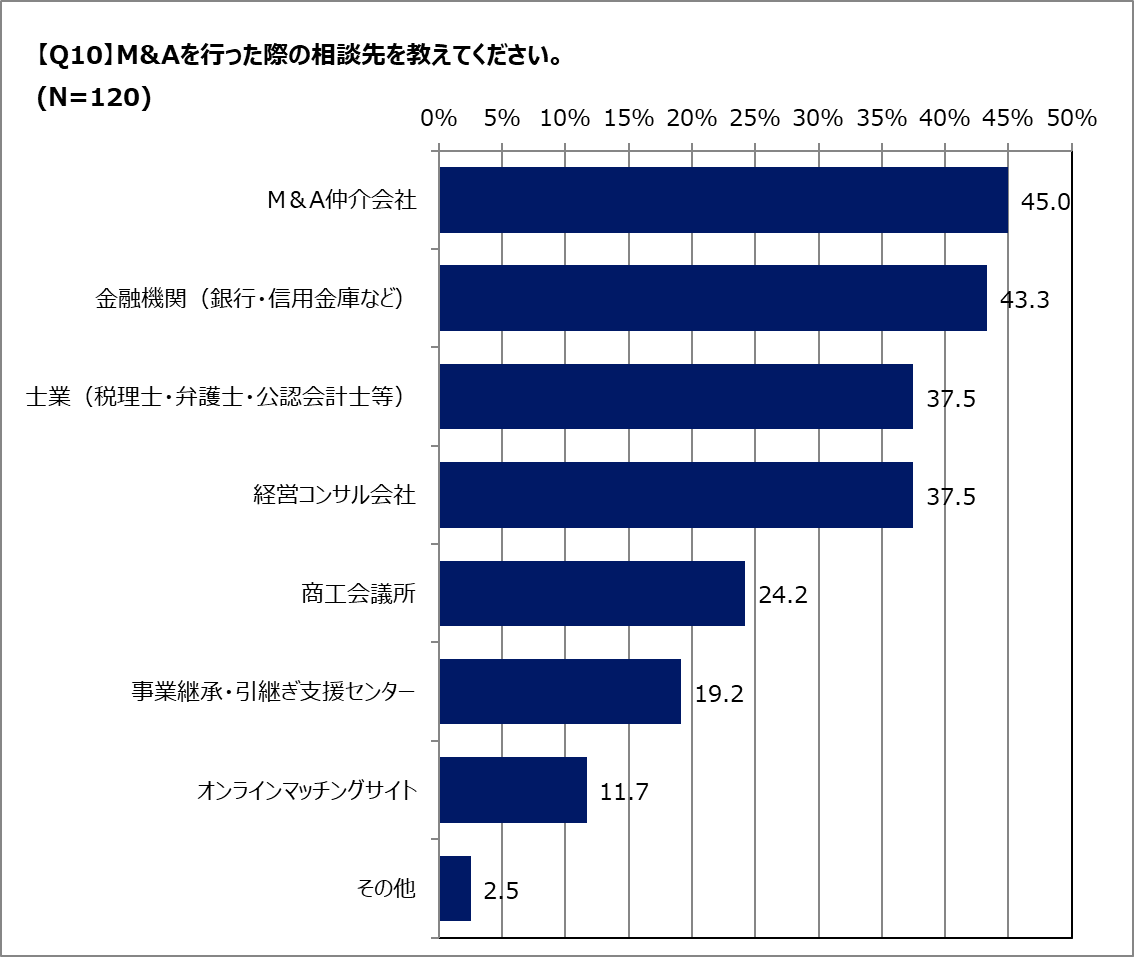

Q.M&A(買収)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(買収)では「M&A仲介会社」や「金融機関」など、実績のある専門機関への相談が主流であり、信頼性と専門性を重視した支援体制が選ばれていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、M&A(買収)を行う際に相談した相手について、アンケート調査を行いました。買収経験のある人で最も多かったのは「M&A仲介会社」(45.0%)でした。次いで「金融機関(銀行・信用金庫など)」(43.3%)、「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」(37.5%)、「経営コンサル会社」(37.5%)が続いています。一方で、「オンラインマッチングサイト」は11.7%にとどまりました。M&Aでは、実績ある専門機関への相談が主流であることがわかります。

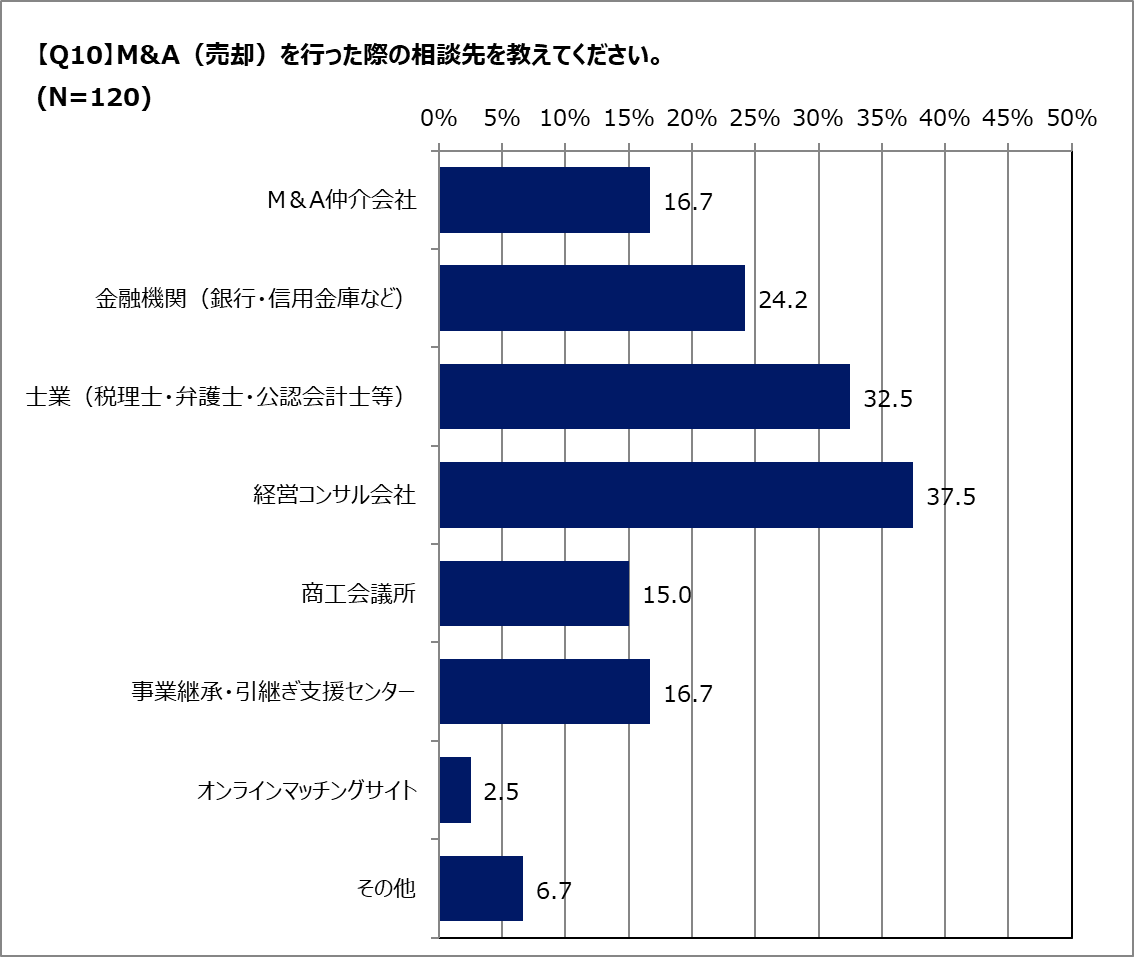

Q.M&A(売却)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(売却)では「経営コンサル会社」や「士業」への相談が多く、状況に応じて複数の専門家を組み合わせて活用する傾向が見られます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を行う際に相談した相手について尋ねたところ、以下の結果となりました。「経営コンサル会社」との回答が最も多く、全体の37.5%を占めました。次いで「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」が32.5%、「金融機関(銀行・信用金庫など)」が24.2%と続きます。一方で「M&A仲介会社」や「事業継承・引継ぎ支援センター」への相談も一定数あり、売却に際しては複数の専門家の支援を受けているケースが多いことがわかります。

M&Aのコストはどれくらいかかる?

個人事業主にとって最も気になるのが、M&Aにかかるコストでしょう。

一般的に、専門家への依頼料や手続き費用がかかります。これらの費用はケースバイケースで異なるため、詳細を把握することが大切です。

たとえば、仲介会社の手数料は買収金額の3%から5%程度で設定されることが多いです。また、弁護士や会計士などへの法務・税務サポートの費用も必要です。そして、デューデリジェンスと呼ばれる精査プロセスにも費用がかかることがあるため、費用は数百万に上ることもあります。

「こんなにかかるの?」と思うかもしれませんが、M&A後の利益を考えれば、初期投資と捉えて慎重に検討する必要があります。

このように、M&Aには専門家のサポートや手続きによりコストがかかるため、事前にしっかりと費用を見積もることが重要です。

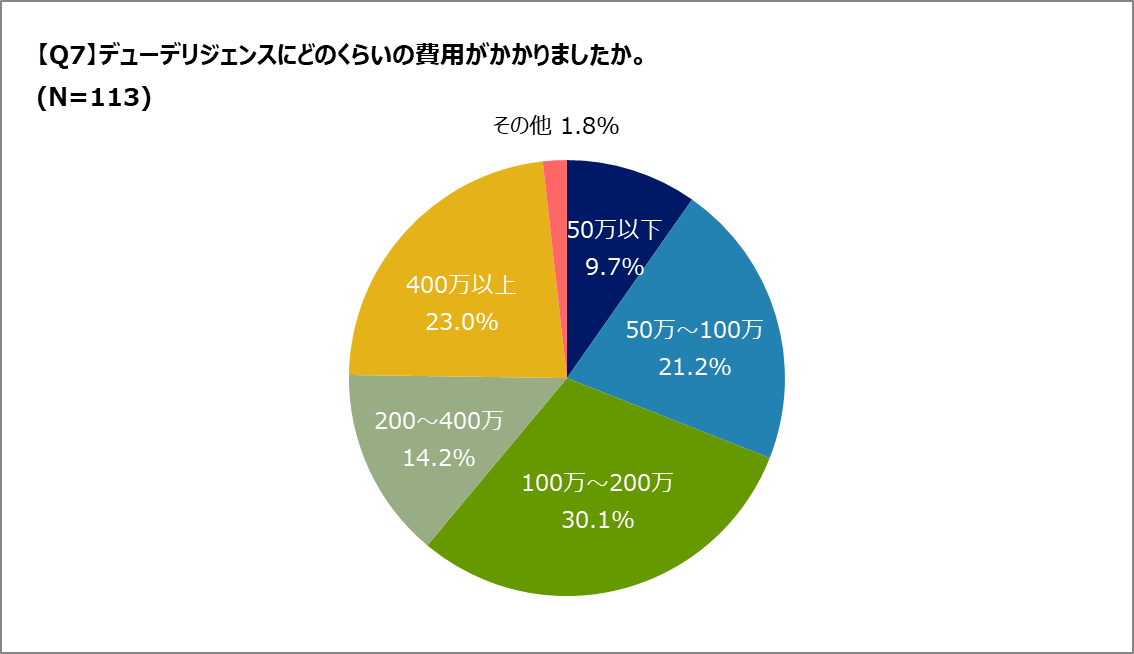

Q.デューデリジェンスの相場はどのくらい?

A.デューデリジェンスの費用は「100万円以上」が多数を占めており、一定の精度と網羅性を確保するには、数百万円規模の投資が一般的であることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

また、デューデリジェンスにかかった費用についてもアンケートを行いました。デューデリジェンスを「十分に実施した」「実施したが不十分だった」と回答した113人に、かかった費用を尋ねたところ、最も多かったのは「100万~200万円」(30.1%)でした。次いで「400万円以上」(23.0%)、「50万~100万円」(21.2%)が続きます。「50万円以下」は9.7%にとどまりました。多くのケースで100万円以上の費用が発生しており、デューデリジェンスには相応の投資が必要であることがわかります。

M&A後のサポートはどのように受けるべきか?

M&Aが成立した後も、個人事業主にとってサポートを受けることが重要です。手を引いてしまうと、せっかくのM&Aがうまくいかない可能性があります。

例えば、M&A後の運営に関するアドバイスや、新しいビジネスモデルへの転換支援などの専門家のサポートが役立ちます。特に、買収先との契約内容をきちんと理解し、契約に関する意見を聞くことが重要です。

「何をすればいいのか分からない…」と悩んだ場合は、M&Aコンサルタントに引き続きサポートを依頼するのが賢明です。彼らのアドバイスを受けつつ、新しい環境にスムーズに適応するための準備を整えましょう。

このように、M&A後にも専門家の助言を受け、円滑な事業運営を図ることが個人事業主にとって重要です。

まとめ:個人事業主がM&Aを成功させるための心構え

M&Aは、個人事業主が事業を拡大し多様化するための有力な手段です。しかし、計画的なビジョンと戦略がなければ、経営権の喪失やリスクに直面する可能性があります。

成功するためには、専門家のサポートを受けつつ、財務状況の透明性を維持し、緻密な準備と慎重な交渉を行うことが重要です。成功事例と失敗事例を学び、自身の事業に適した道を選びましょう。

一人で進めるのではなく、信頼できる人や組織に相談しながら進行することで、より確実な成果に繋がります。M&Aのプロセスを理解しながら、新たなチャンスを掴み取る姿勢が求められます。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】M&A(売却側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(売却)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件