「中小企業におけるM&Aとは何か」

「M&Aを実施する際に注意すべき失敗例はどのようなものか」

そんな疑問を抱える中小企業の経営者や担当者。

市場の競争が激化する中、企業成長のためにM&Aを選択する動きが増えつつあります。

中小企業も例外ではありません。しかし、M&Aは必ずしも成功するとは限らないのが現実。

中小企業がM&Aを選ぶ理由や、失敗例から学ぶこととは何かを深堀りします。

この記事では、中小企業のM&Aに関する基礎知識からよくある失敗例、成功のための戦略について詳しく解説していきます。

最後まで読むことで、M&Aのリスクを理解し、成功を収めるための糸口がつかめるでしょう。

中小企業におけるM&Aとは?

中小企業にとって、M&Aは「企業の買収や合併」を意味します。これにより、規模拡大や事業承継の問題を解決するための手段として注目されています。

M&Aの魅力は、外部からの経営資源を導入することで、短期間での業績改善が期待できる点です。それは、特にリソースや資本が限られている中小企業にとって、大きなメリットとなります。

例えば、ある製造業の中小企業が、技術力のある別の企業を買収したとします。これにより、自社だけでは実現が難しい新製品開発が可能となり、競争力を強化することができるのです。

このように、M&Aは中小企業が成長や安心できる未来を描くための一つの解決策となり得ます。

M&Aの基本的な意味と目的

M&Aとは、企業の「合併」と「買収」を指すビジネス用語です。企業の成長戦略として、双方の資本やノウハウの融合を図ることを目的としています。

合併では、2つの異なる企業が1つになり、買収では一方の企業が他方の企業を取得することで、その資源を自社のものとして活用します。これにより、市場での地位を強化することができるのです。

例えば、食品業界での事例を考えてみましょう。中堅企業が新規市場への参入を目指す際、地域特化の企業をM&Aすることで、地元顧客層への即時アクセスを手に入れることができます。

つまり、M&Aは企業の規模や市場拡大、競争力向上に向けた重要な経営戦略となり得ます。

中小企業がM&Aを選ぶ理由

中小企業がM&Aを選ぶのは、成長のための重要な手段の一つだからです。リソースの共有や事業承継を考慮した際に、有効な選択肢となります。

特に中小企業においては、次世代への事業承継が難しいことがあります。跡継ぎの不在や社内での昇進管理に限界があるケースも。そんなとき、外部企業との統合は、従業員の雇用を守りながら事業を続ける方法として非常に魅力的です。

さらに、経営資源が限られている中では、外部からの投資や技術導入によって短期間での経営改善が可能になります。例えば、技術の進化についていけない中小の製造業が、デジタル技術を持つベンチャーを買収して、競争力を高めることができるのです。

結論として、中小企業にとってのM&Aは経営資源の補完や事業承継を円滑に進めるための一つの解決策と言えます。

中小企業のM&A失敗例を知る重要性

中小企業において、M&Aの失敗例を知ることは非常に重要です。なぜなら、失敗例を学ぶことで、将来の損失を回避できるからです。

M&Aは新たな成長のチャンスを提供しますが、中には期待外れに終わるケースも多々あります。たとえば、統合後の経営方針の不一致や、買収先企業との文化の違いが障害となることがあります。また、適切なデューデリジェンスが行われないことで、財務的なリスクが顕在化することもあります。

これらの失敗例から得られる教訓は、中小企業がM&Aを進める際に、より慎重な戦略を取る助けとなります。失敗した他社の事例を教訓とし、安全なM&Aを進めるための知識を蓄えましょう。

失敗例から学ぶこととは

M&Aにおける失敗例から学ぶべきことは多岐にわたります。これにより、成功への道筋を見出すことができるのです。

まず、失敗例を通じてリスクの洗い出しが可能になります。中小企業においては、経営資源が限られているため、大規模企業に比べてリスク管理が重要です。例えば、A社とB社の統合が失敗に終わった場合の背景を掘り下げることで、どのようなリスク要因が存在し、どのように管理不足が影響したかを分析できます。

また、人材の統合における課題も重視すべきです。文化や価値観の違いから、社員同士の摩擦が生じることがあります。

こうした失敗を文字通り反面教師とし、組織文化の調整やデューデリジェンスの強化に努めることで、より良いM&Aの成功を目指せるでしょう。

失敗が与える影響とリスク

M&Aの失敗は、中小企業にとって大きな影響とリスクをもたらします。この影響の理解が、M&Aを進めるにあたり重要です。

具体的な影響として、財務状況の悪化を挙げることができます。兼ねてから苦労して貯蓄した資金が無駄になることもあり、結果として資本効率が低下します。また、業務効率の低下もリスクとして挙げられます。組織再編が上手くいかず、混乱が生じた結果、顧客満足度が低下し売上にも響いてしまうケースがあります。

こうした状況は、企業の評判にも悪影響を及ぼすことが考えられます。市場や顧客からの信頼を失うことは、長期的な経営にとって致命的です。

以上のように、中小企業がM&Aを進める際には失敗が与える影響とリスクを的確に認識し、それを回避するための十分な準備が必要です。慎重な判断と徹底的なリスク管理によって、成功へとつなげることを心がけるべきです。

具体的な中小企業のM&A失敗例

中小企業がM&Aを検討する際、多くの成功事例が注目されますが、その裏では失敗例が数多く隠れています。

M&Aの失敗は、事業運営に多大な影響を及ぼす可能性があるため、具体的な失敗例を知ることはとても重要です。

実際の失敗例を通じて、より効果的なM&A戦略を練ることができるでしょう。今回は、中小企業のM&Aに関する具体的な失敗例を紹介します。

買収価格の過大評価による失敗

M&Aの買収価格が過大評価されると、失敗の第一歩となることがあります。価格が高すぎると、利益を生み出すまでの道のりが長く、企業にとって重荷になるのです。

具体例として、とある中小企業が成長を期待して他の小企業を高額で買収したケースがあります。「急成長が見込まれるなら、多少高くても価値があるはず」と考えた結果、収支が合わずに負担増となりました。

このように、買収価格を慎重に評価せずに、過大な期待をもとに高額契約を結ぶのは危険です。そのため、買収価格の評価は冷静さと慎重さを持つことが重要です。

企業文化の統合失敗

M&Aの成功には、企業文化の統合がカギとなりますが、これに失敗すると組織運営に支障をきたします。文化の違いが社員のモチベーションや効率を著しく下げることがあるのです。

ある中小企業が他企業を買収した際、両社の文化の違いが大きな壁となりました。「うまくやっていけるだろう」と甘く見ていた結果、社員の離職率が増え、業務が混乱したのです。

したがって、企業文化の違いは無視できない要素です。統合に向けた努力と時間を費やすことで、組織一体となった成功を目指しましょう。

法的調査不足による不正発覚

法的調査を怠ることがM&A失敗の要因となることがあります。契約成立後に不正が発覚すると、企業にとって大きなリスクです。

例えば、法的調査を簡略化し買収を急いだ結果、後になって会計不正が見つかった中小企業の例があります。「本当はこうじゃなかったのか」と後悔することになります。

このように、買収前の法的調査は欠かせません。入念なチェックが、将来のリスクを避けるための鍵となります。買収プロセスにおいて、妥協せずにしっかりと調査活動を行うことが求められます。

シナジー効果の誤算

シナジー効果を過信することもM&Aの失敗につながります。予想していた効果が得られないと、投資の回収が困難になり、事業計画が崩れます。

昔、ある中小企業が同業界の企業を買収した際、「これで全てが良くなる」と思いきや、想定通りのシナジーが発揮されませんでした。その結果、投資回収に苦しむことになったのです。

結果的に、シナジー効果を過大評価せず、現実的な見積をすることが重要です。計画においては、過度な期待を避けることが、企業の持続的な成長につながります。

M&A失敗を防ぐための重要なポイント

M&Aのプロセスにおいて、中小企業が失敗しないためには、いくつかの重要なポイントがあります。特にM&Aは複雑で、多くの側面を適切に管理しなければ効果的に進めることができません。

なぜ失敗するのか。それは、準備不足や戦略の欠如が原因となることが多いからです。M&Aを成功させたいなら、まずは適切な企業価値評価と計画が大切です。次に示すポイントを押さえて、中小企業におけるM&Aの成功を目指しましょう。

適切な企業価値評価を行う

適切な企業価値評価を行うことは、M&Aを成功させるための基本です。評価が正確でないと、買収後に予想以上のコストが発生する可能性があります。これは失敗の原因の一つです。

例えば、企業価値を過小評価してしまうと売り手が利益を得ることが困難になりますし、過大評価すると買い手が不利益を被る可能性があります。このようなことを避けるためには、企業の収益性や市場性、競争環境などを詳細に分析し、正確な評価を行うことが求められます。

適切な企業価値評価は、M&Aにおいて欠かせないプロセスであり、失敗を防ぐための重要なポイントです。

統合プロセスの計画と管理

統合プロセスの計画と管理は、M&A成功の鍵を握ります。このプロセスを軽視すると、M&Aが失敗するリスクが高まります。統合とはただの帳簿上の合併ではなく、実際の業務運営を含む広範なプロセスです。

具体的には、人事やITシステムの統合、製品やサービスの再編など多くの分野において計画が必要です。これに加え、スケジュールの策定や進捗確認を行うための統合チームを設置することが一般的です。

統合プロセスにおいて、しっかりとした計画と管理を行うことで、中小企業がM&Aで失敗するリスクを低減することができます。

専門家の意見を積極的に取り入れる

M&Aにおいて、専門家の意見を積極的に取り入れることは非常に重要です。専門家の意見なくしては、知らぬ間に重大なリスクを見過ごすことになるかもしれません。

たとえば、財務分析や法律面でのアドバイスを得るために、外部の会計士や弁護士を雇うことが一般的です。また、統合プロセスを円滑に進めるために、M&Aコンサルタントを利用することも有効です。こうした専門家の意見を参考にすることで、リスクを最小限に抑えることができます。

このように、専門家の意見を活用することは、M&Aにおける成功の大きな要因となるのです。

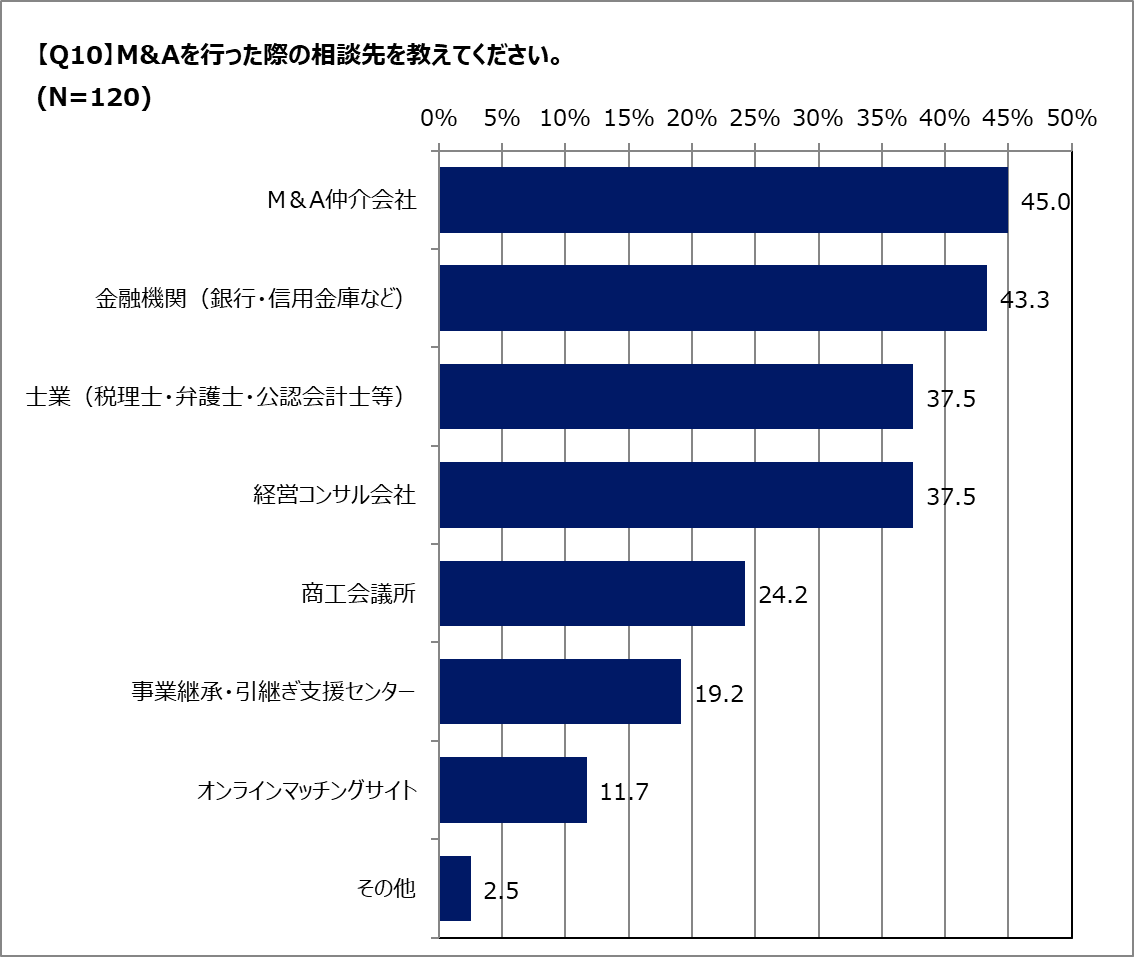

Q.M&A(買収)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(買収)では「M&A仲介会社」や「金融機関」など、実績のある専門機関への相談が主流であり、信頼性と専門性を重視した支援体制が選ばれていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、M&A(買収)を行う際に相談した相手について、アンケート調査を行いました。買収経験のある人で最も多かったのは「M&A仲介会社」(45.0%)でした。次いで「金融機関(銀行・信用金庫など)」(43.3%)、「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」(37.5%)、「経営コンサル会社」(37.5%)が続いています。一方で、「オンラインマッチングサイト」は11.7%にとどまりました。M&Aでは、実績ある専門機関への相談が主流であることがわかります。

企業文化の理解と融合

企業文化の理解と融合は、M&Aを成功させる上で重要な要素です。異なる企業文化が衝突すると、組織内に混乱が生じ、結果としてM&Aが失敗に終わることがあります。

具体的な例として、異なる業界からの企業買収を行う場合、新しい企業の価値観や働き方を理解し、融合する努力が必要です。共有した目標を設定し、従業員の満足度を高めることで、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。

M&Aを成功に導くためには、企業文化を理解し、調和を図ることが欠かせません。

中小企業がM&Aを成功させるための戦略

M&A (Mergers and Acquisitions) を成功させることは中小企業にとって挑戦であり、多くの失敗例があります。

しかし、失敗を防ぐための戦略を実践すれば、成功の可能性を大きく高めることが可能です。

まず、しっかりとした事前調査や計画を行い、次に柔軟なコミュニケーションを維持し、最後に明確なビジョンを持つことが重要です。

これから、具体的にどのような対策が求められるのかを説明していきます。

事前の徹底的なデューデリジェンス

事前のデューデリジェンスはM&Aの成功に欠かせません。これは、財務的状態や市場価値、潜在的なリスクを理解するプロセスです。

例えば、ある中小企業が他社を買収しようとする場合、まずはその企業の財務諸表を徹底的に分析します。

不自然な点や欠陥がないか、負債や債権状況を確認することなどが不可欠です。また、業界動向や市場競争状況についても調査が必要です。

過去の失敗例をみると、表面的な情報だけで意思決定をした企業は失敗を見ています。そのため、事前にデューデリジェンスをしっかり行うことが大切です。

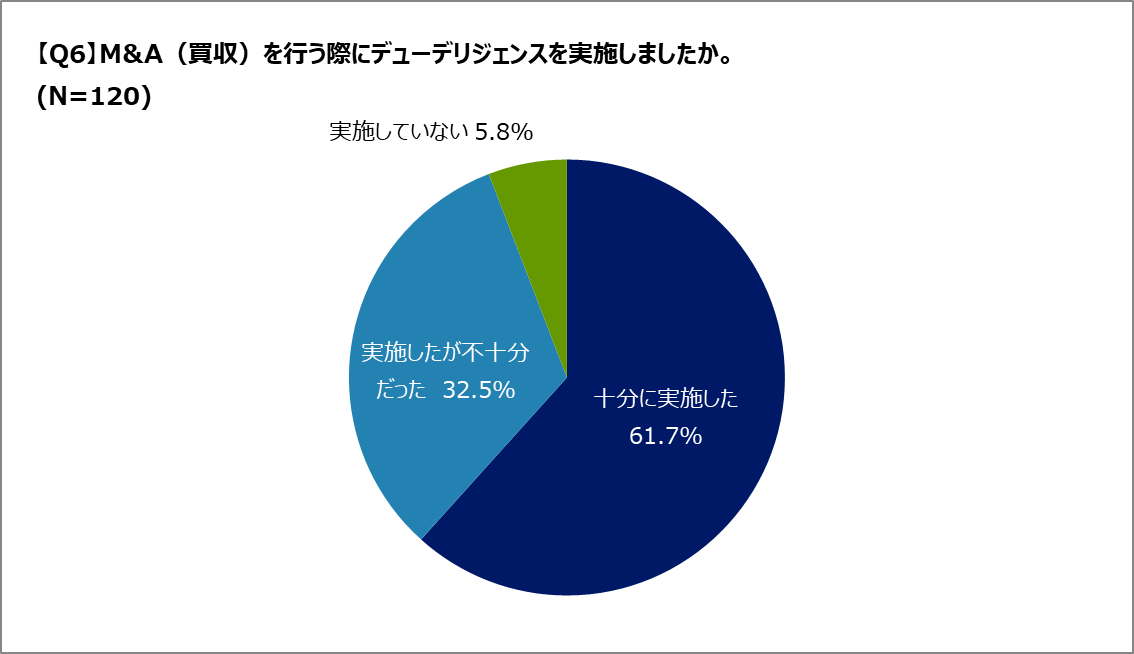

Q.デューデリジェンスは必要?

A.過半数以上の企業がデューデリジェンスを実施しており、デューデリジェンスを重視している企業が多いことが分かります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を行った経験がある人に、デューデリジェンスの実施状況についてアンケートを実施したところ、「十分に実施した」と回答したのは61.7%でした。一方で「実施したが不十分だった」は32.5%、「実施していない」は5.8%にとどまりました。大半の企業がデューデリジェンスを重視している一方、実施の質には課題が残っていることがうかがえます。

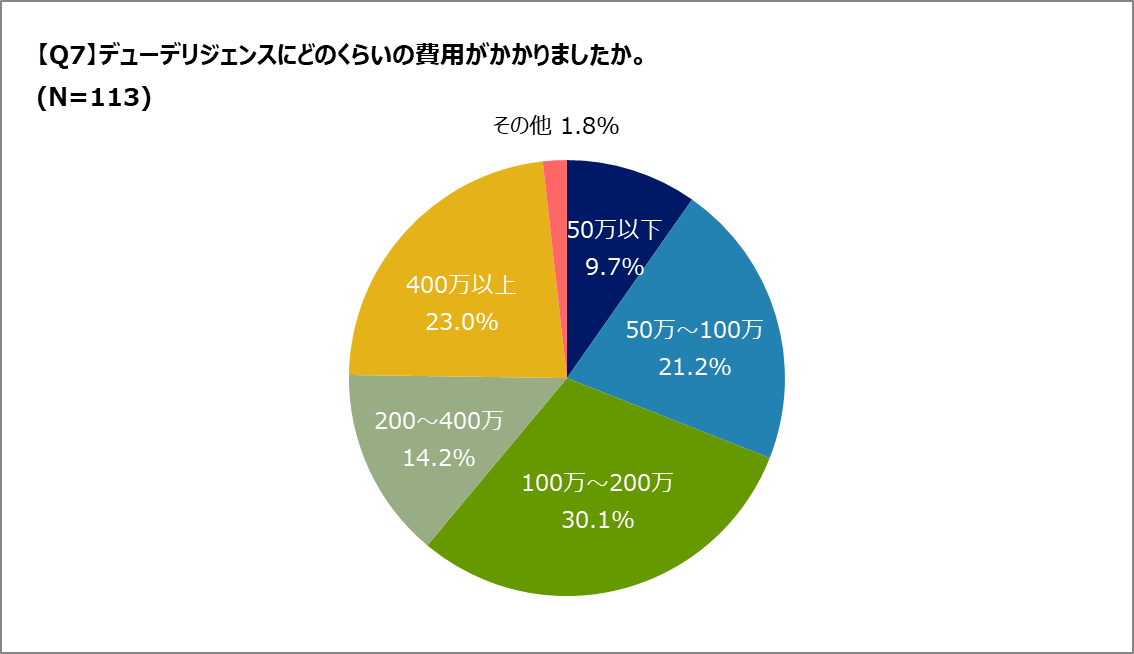

Q.デューデリジェンスの相場はどのくらい?

A.デューデリジェンスの費用は「100万円以上」が多数を占めており、一定の精度と網羅性を確保するには、数百万円規模の投資が一般的であることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

また、デューデリジェンスにかかった費用についてもアンケートを行いました。デューデリジェンスを「十分に実施した」「実施したが不十分だった」と回答した113人に、かかった費用を尋ねたところ、最も多かったのは「100万~200万円」(30.1%)でした。

次いで「400万円以上」(23.0%)、「50万~100万円」(21.2%)が続きます。「50万円以下」は9.7%にとどまりました。多くのケースで100万円以上の費用が発生しており、デューデリジェンスには相応の投資が必要であることがわかります。

柔軟なコミュニケーションと交渉

柔軟なコミュニケーションと交渉力はM&Aにおいて成功の鍵です。これは、双方の理解を深めるだけでなく、信頼関係を構築するためにも重要だからです。

例として、ある中小企業がM&Aに挑んで成功したケースでは、双方が定期的にミーティングを持ち、率直に意見交換をしました。

その結果、誤解や懸念を事前に解消し、円滑な統合が可能となりました。「直接対話を重視したことが大きかった」と経営者の言葉もあります。

対話を欠いたM&Aはしばしば失敗例に数えられます。柔軟なコミュニケーションは成功するために不可欠です。

ポストM&Aの明確なビジョン設定

ポストM&Aにおける明確なビジョン設定もまた、成功を決定づけます。これにより、企業の方向性を明確にし、統合後の混乱を避けられます。

実際に、中小企業がM&Aを成功させた事例として、統合後のビジョンを明確に持つことが挙げられます。

例えば、買収する企業と共同で新規事業を展開する計画を立案したり、新たな市場を開拓するための具体的なステップを考えたりしました。

こうした事前準備が不足していた場合、ポストM&Aでの失敗が起こりやすくなります。故に、明確なビジョン設定が成功には不可欠です。

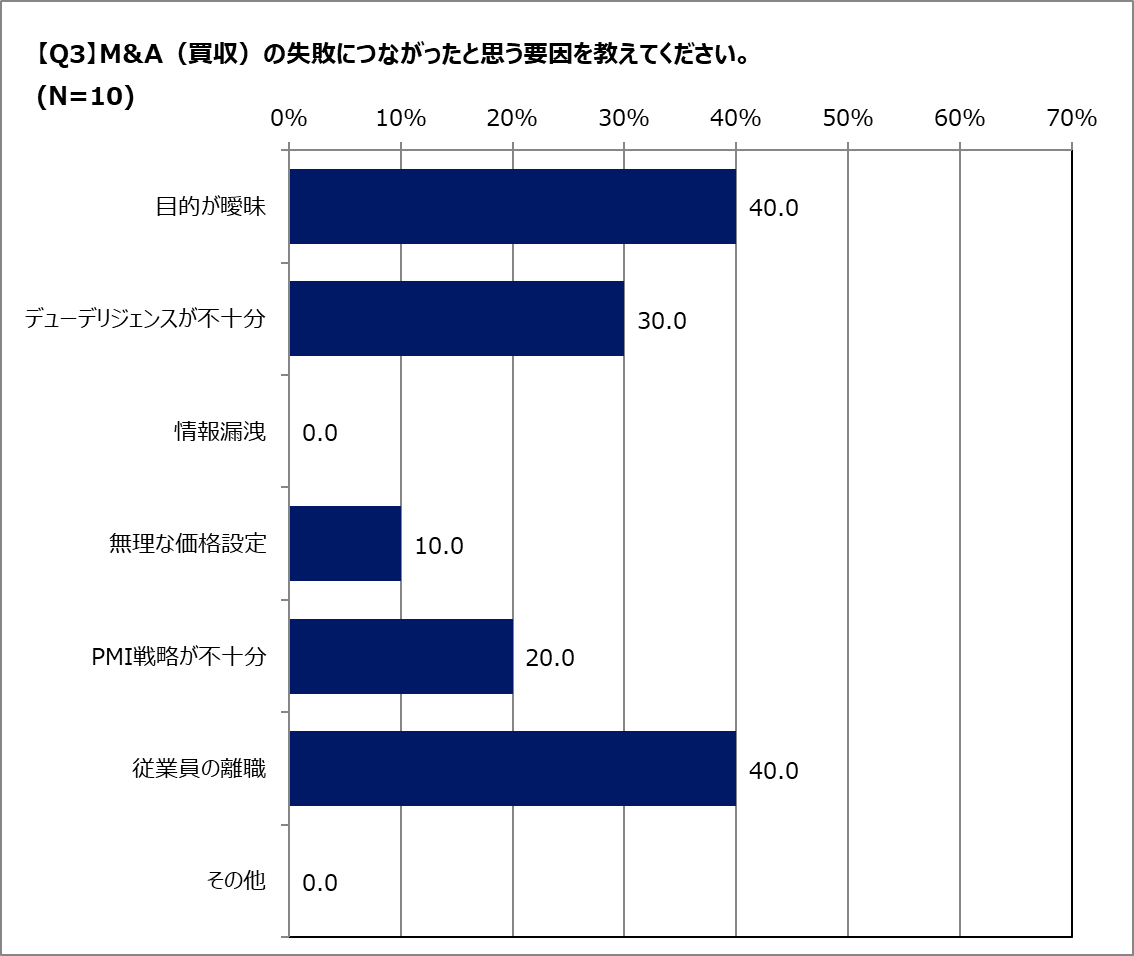

Q.M&A(買収)が失敗する理由は何ですか?

A.M&Aの失敗要因としては、「目的の曖昧さ」や「従業員の離職」が最も多く挙げられ、戦略の不明確さや人材流出が大きな影響を及ぼしていることが明らかになりました。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を「失敗した」と評価した人に失敗の要因を尋ねたところ、「目的が曖昧」(40.0%)と「従業員の離職」(40.0%)が最も多く挙げられました。次いで「デューデリジェンスが不十分」(30.0%)や「PMI戦略が不十分」(20.0%)も指摘されています。これらの結果から、買収の目的や戦略の不明確さ、人材流出などが失敗要因として大きく影響していることがわかります。

中小企業のM&Aに関するよくある質問

M&Aに関心を持つ中小企業の経営者は多いでしょう。しかし、そのプロセスには疑問や不安も多いはずです。

この記事では、中小企業のM&Aに関するよくある質問に答え、失敗を回避するためのヒントを提供します。

失敗例を学ぶことで、経営者はより賢い選択ができるでしょう。

M&Aにかかる時間と費用はどれくらい?

M&Aのプロセスは複雑であり、完了までには多くの時間とコストがかかります。

したがって、中小企業の経営者は事前に充分に準備をしておく必要があります。

具体的には、M&Aにかかる期間は通常6ヵ月から1年程度と言われていますが、企業の状況や交渉の進捗により大きく変動する可能性があります。

また、費用としては、アドバイザー費用、法的手続き費用、評価コストなどが重なり、数千万から数億円に及ぶことも多いです。

これらの費用は企業の規模や複雑さに依存しますが、時間と費用に対する準備はM&A成功への第一歩です。

早めの計画とプロのサポートを得ることが重要です。

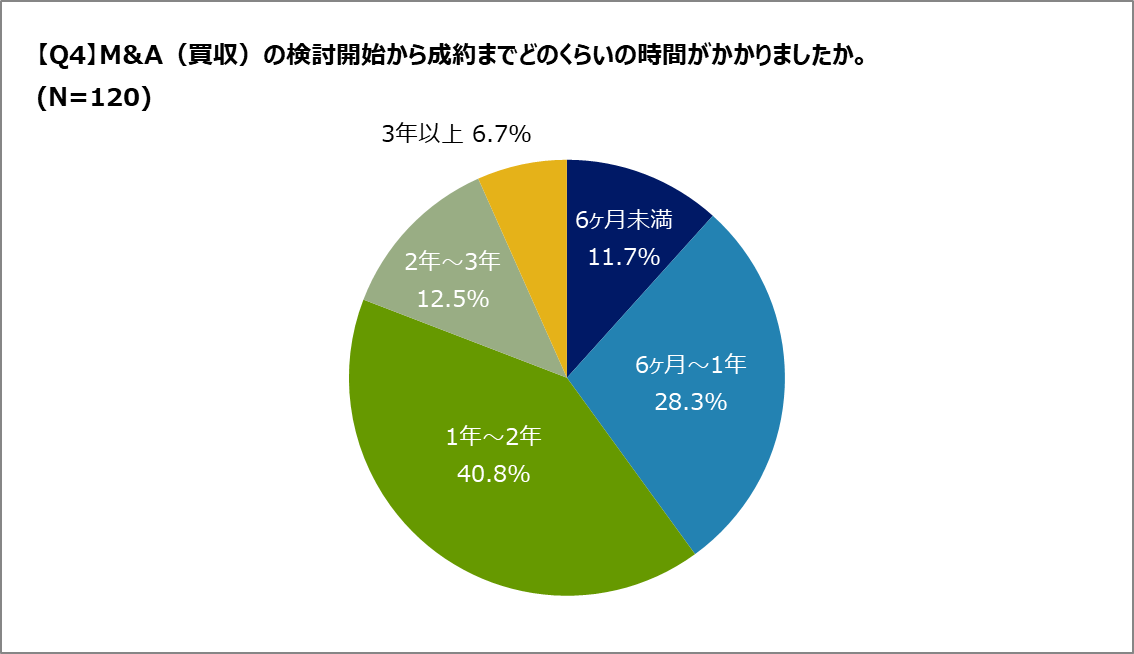

Q.M&A(買収)はどのくらいの時間がかかる?

A.「1年〜2年」が最も多く(40.8%)、M&Aは中長期にわたる取り組みであることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)の経験がある120人に対して、買収にかかった時間についてアンケートを実施したところ、最も多かったのは「1年〜2年」で40.8%を占めました。次いで「6か月〜1年」が28.3%、「2年〜3年」が12.5%と続きます。一方で「6か月未満」は11.7%、「3年以上」は6.7%にとどまりました。多くの案件で1年以上の時間を要しており、M&Aは中長期的なプロセスであることがうかがえます。

社内のM&A担当チームは必要?

中小企業がM&Aを行う際、社内のM&A担当チームを設置することが推奨されます。なぜならば、専任チームがあることで、プロセスが円滑に進み、失敗のリスクを軽減できるためです。

M&Aは非常に専門的な分野です。そのため、他部署と兼任という形では対応しきれない面があります。

具体例として、専門知識を持つリーダーの下に財務、法務、経営戦略の各スペシャリストを配置することで、効果的なM&A準備が可能となります。

失敗しないために、専門チームを持ち、各段階での適切な判断を下す体制を整えることが大切です。

これにより、中小企業のM&A成功率は、格段に向上するでしょう。

失敗を防ぐために経営者が知るべきことは?

経営者がM&Aの失敗を防ぐためには、事前に知識を身につけ、戦略的に行動を計画することが重要です。

特に、中小企業の場合、経営者の判断が企業の未来に大きく影響します。

綿密なデューデリジェンスと正確なバリュエーション分析が必要です。また、しっかりとしたリスク管理と、移行期における綿密な計画が求められます。

実際、過去の失敗例として、経営者が相手企業の文化や市場状況を軽視し、統合がうまく進まなかったケースがあります。

例えば、IT企業が製造業企業を買収した際に、文化の違いを軽視し、結果として社員の大量離脱が発生した事例があります。

経営者は、業界の知識を常に更新し、適切なパートナーを選ぶことがM&A成功の鍵となります。

経営者自身が主導権を握りつつ、周囲のサポートを活用することが肝要です。

まとめ:中小企業のM&A成功に向けて失敗例から学ぶ

中小企業がM&Aを成功させるためには、過去の失敗例をしっかりと学ぶことが重要です。

この知識は、買収価格の設定や企業文化の融合、法的調査の重要性についての教訓を提供します。

また、M&Aに臨む際には専門家の意見を取り入れ、統合プロセスを計画・管理することが不可欠です。

これにより、失敗のリスクを最小限に抑え、企業にとって価値のある結果を生むことができます。

事前の徹底的なデューデリジェンスや、柔軟なコミュニケーションも不可欠です。

中小企業のM&Aが成功するための戦略を練り、明確なポストM&Aビジョンを持って取り組みましょう。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件