「赤字会社の売却を考えているけど、どんなメリットがあるのだろうか?」

「デメリットや失敗する可能性はないのか?」

そんな疑問を抱える企業経営者の皆様。

赤字を抱えた会社の売却は、財務的な負担から解放され、新たなチャンスを掴むための一つの方法です。

しかし、売却には複数のステップがあり、適切な対応が求められます。

赤字会社の売却を成功させるためにはどのような手順を踏むべきか?

この記事では、赤字会社の売却のメリットとデメリット、具体的な手順などについて詳しく解説します。

最後まで読めば、赤字会社売却の基礎を理解し、適切な準備を整える力を手に入れることができるでしょう。

赤字会社の売却とは?メリットとデメリット

赤字の会社を売却することには、特有のメリットとデメリットがあります。

経営が厳しい状況では、売却を検討するのも一つの手段です。

赤字会社の売却がどのような利点を持ち、どのようなリスクを伴うのか、具体的に見ていきましょう。

売却を検討する際には、慎重な判断が必要です。

赤字会社を売却するメリット

赤字会社の売却は、いくつかのメリットがあります。

経営者にとって、負担を軽減し、リスクを最小限に抑える手段となることがあります。

まず、赤字経営に関する負担から解放されることが挙げられます。

経済的なプレッシャーやストレスを軽減することで、経営者や従業員が新たなスタートを切ることが可能です。

また、会社の資産が売却で現金化されれば、それをもとに新しいビジネスチャンスを掴むこともできます。

つまり、赤字会社の売却は、経営上のリスクを減らし、将来の可能性を切り開くための一手段として機能するのです。

赤字会社を売却するデメリット

赤字会社を売却することには、デメリットも存在します。

売却先との交渉プロセスや、売却後のリスクについて考慮が必要です。

例えば、売却価格が赤字故に期待よりも低くなる可能性があります。

また、売却後に従業員が退職したり、企業文化が変化することで組織の一体感が失われることもあるでしょう。

さらに、赤字会社の売却は、その後の責任や保証に関するトラブルが発生するリスクも抱えます。

したがって、赤字会社を売却する際には、慎重にリスク管理をし、デメリットも十分考慮する必要があります。

売却が適している状況とは

赤字会社を売却することが適しているのは、具体的な状況があります。

特定の条件が整った場合、売却が最善の選択肢となり得ます。

例えば、事業の再建が困難であり、赤字の継続が経営に大きな負担となっている場合です。

また、事業のコア部分が譲渡可能であり、他企業とのシナジー効果を生む可能性があると判断されたケースもあります。

さらに、買収する企業がその業界でのノウハウや資金を持ち、事業を再構築できる力を持っている場合には、売却が経営者にとって有利となります。

こうした状況では、赤字会社の売却を検討することが有効に働くことがあります。

【アンケート調査】M&A(売却)時の状況やタイミング

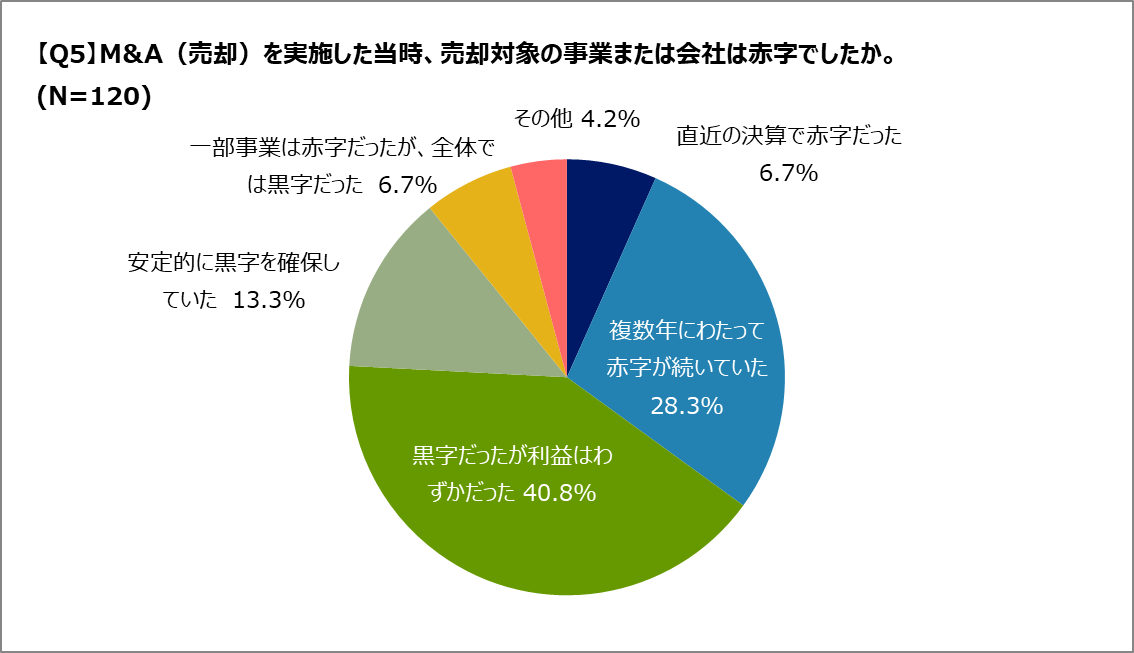

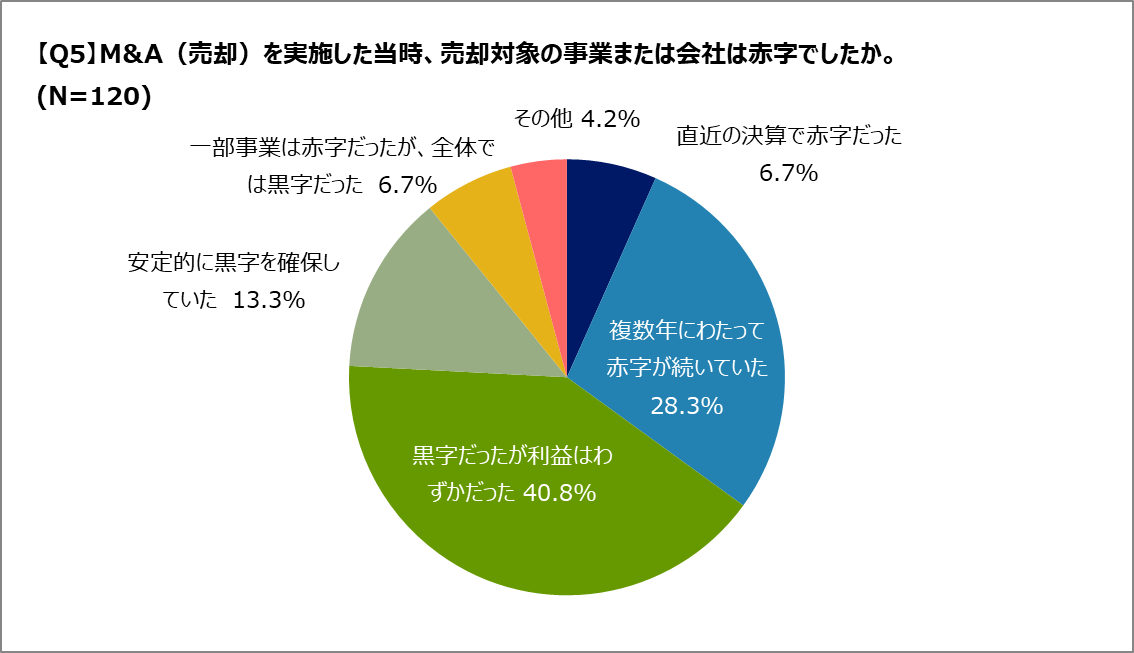

M&A(売却)を実施した当時の事業状況について、120人にアンケート調査を行いました。

Q.赤字の会社は売却できる?

A.過半数以上の企業が、黒字ながらも利益が少ない状態、または赤字傾向でM&Aを実施しています。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)の経験がある120人に対して、当時の事業状況についてアンケートを実施したところ、「黒字だったが利益はわずかだった」が最多で40.8%を占めました。次いで「複数年にわたって赤字が続いていた」(28.3%)、「安定的に黒字を確保していた」(13.3%)という結果になっています。約4割が赤字に関連する状態でM&Aを実施しており、経営状況が厳しい中での判断も多いことがうかがえます。一方で、黒字状態でも早期の出口戦略として売却を選ぶ例も存在しています。

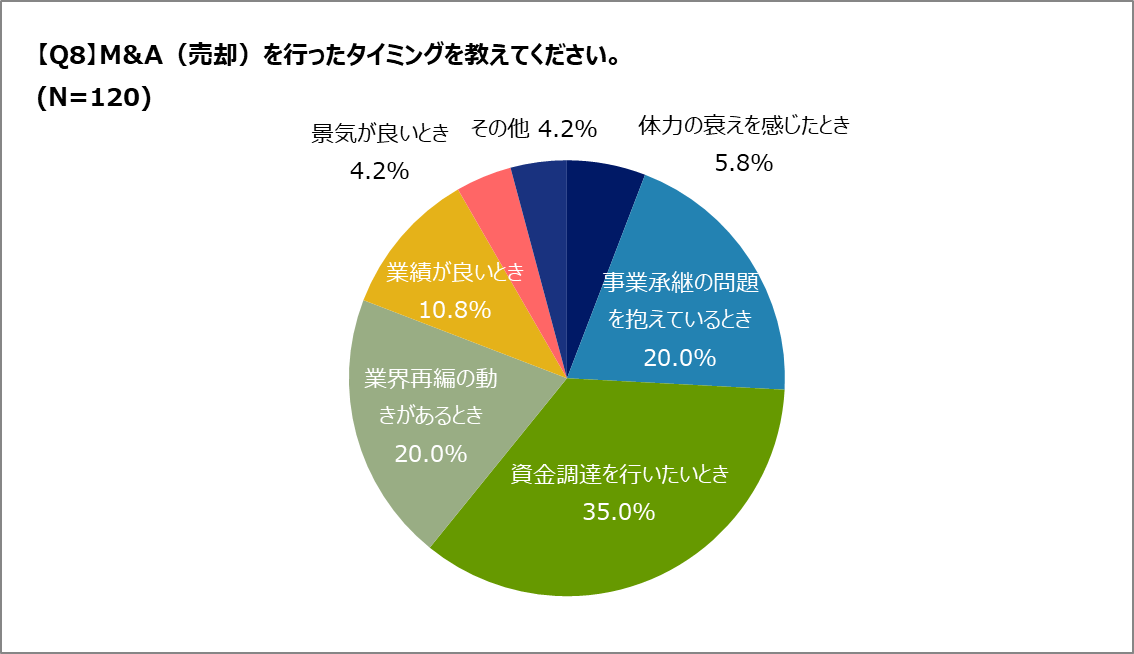

Q.M&Aのタイミングはいつがベスト?

A.M&A(売却)のベストなタイミングは「資金調達の必要性」や「業界再編・事業承継の課題」が生じたときなど、経営戦略や将来の見通しに応じた判断が重視されています。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を経験した人に、M&A(売却)を行ったタイミングについて尋ねたところ、「資金調達を行いたいとき」と回答した人が最も多く、全体の35.0%を占めました。次いで「業界再編の動きがあるとき」「事業承継の問題を抱えているとき」がそれぞれ20.0%と並びました。また「業績が良いとき」(10.8%)や「体力の衰えを感じたとき」(5.8%)など、経営状況や個人の事情が売却のタイミングに影響していることがうかがえます。

赤字会社売却の具体的な手順

経営が困難な赤字会社を売却する際には、明確な手順を踏むことが成功の鍵です。

なぜなら、手順を無視すれば良い結果を得られない可能性があるからです。

売却の目的を明確にし、価値を正確に評価することから始め、適切な買い手を見つけ、交渉から契約の締結に至るまで計画的に進める必要があります。

各ステップが重要かつ必要不可欠です。

赤字会社を有利に売却するための具体的な手順を一つずつ見ていきましょう。

STEP①:売却の目的を明確にする

赤字会社を売却する際には、まず売却の目的を明確にすることが重要です。

なぜかと言うと、売却の目的が曖昧だと、目指すべき結果や求める条件が不透明になってしまうからです。

例えば、事業の縮小を目的とするのか、全く別の業種への転換なのか、あるいは個人的事情によるものなのかを明確にします。

この段階でつまずいてしまうと、その後の各ステップにも影響が出ます。

売却の根本的な目的をはっきりさせておくことが成功への第一歩となります。

STEP②:会社の価値を評価する

次に、赤字会社であっても会社の価値を正確に評価することが必要です。これは非常に重要。

なぜ価値評価が必要なのか。それは売却価格を適切に設定するためです。市場での適正価格がわからないと、売却が進まない場合があります。

具体的には、財務諸表の検討や資産査定、市場での競争環境の分析を行います。また、専門家を招いて第三者的視点からの評価を受けるのも効果的です。

これにより、赤字会社であっても買い手に対してどのような価値があるのかを示すことができます。

STEP③:買い手の選定とアプローチ

会社の価値を評価した後は、それを基に最適な買い手を選定し、アプローチすることが必要です。

なぜ買い手選びが重要か。それは、これにより会社の将来性が決まるからです。購入後にどのように事業を継続するか、その可能性を見ながら選定する必要があります。

具体的には、同業他社や戦略的パートナーを考慮に入れ、企業間のシナジーを見出すことができる相手を選びます。

また、アプローチ方法にも配慮を要し、専門の仲介業者を利用することでより効率的に進めることができます。

これにより、会社の価値を理解してくれる買い手を見つけることができるのです。

STEP④:交渉と契約の締結

買い手が見つかったら、次は交渉と契約を締結する段階です。

なぜ交渉が大事なのか。売り手と買い手の双方が納得する条件を契約に盛り込むためです。ここでの齟齬(そご)は後々大きな問題となりかねません。

具体例として、価値評価の見直しや支払条件、法的な引き継ぎ事項を細かく協議し、条件を詰めていきます。

また、弁護士や会計士といった専門家の意見を重要視することが成功の秘訣です。

こうして、赤字会社であっても有意義な売却を実現することが可能になります。

赤字会社売却における注意点

会社の経営が赤字となり売却を検討する場面では、多くの注意点があります。赤字からの脱却を目指すために、適切な準備が必要です。

今回は、赤字会社を売却する際の重要なポイントを見ていきます。重要なことは、売却後のトラブルを避けるようしっかり準備を進めることです。

財務状況の透明性を確保する

赤字会社の売却において、最も大切なことは財務状況の透明性を確保することです。透明性のない財務情報は、潜在的な買い手の不信感を招く原因となります。

特に赤字に陥っている場合、どの部分で赤字が発生しているのかを明確に示す必要があります。たとえば、売上減少やコスト増加、どちらが主な要因なのかを明らかにしましょう。

また、過去の財務データを正確に開示し、将来的な収支見通しを説明することも重要です。透明な情報提供により、買い手はリスクを把握しやすくなります。

したがって、財務状況の透明性を確保することは、赤字会社の売却における重要な要素となります。

法的リスクを事前に把握する

赤字会社の売却前に、法的リスクを事前に把握することは不可欠です。法的問題がある場合、売却プロセスやその後の合意に影響を及ぼす可能性があります。

たとえば、賃貸契約やローンの未払い、訴訟問題などが潜在的な法的リスクとして挙げられます。これらのリスクを解消するためには、専門家と相談し、事前に問題をクリアにしておく必要があります。

また、契約書の内容を綿密に確認し、未払いの債務や未解決の法的紛争を洗い出すことも重要です。

こうしたプロセスにより、法的リスクを最小限に抑えることができ、円滑な会社売却が実現します。

従業員の処遇をどうするか検討する

赤字会社の売却において、もう一つ重要な事項は従業員の処遇です。従業員の処遇は会社の運営に直接影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。

特に、売却後にどのように従業員が配置転換されるのか、または新しいオーナー企業の下でどのように働くことになるのかを明確にすることが重要です。

実際に、売却前に従業員とのコミュニケーションを図り、将来的な働き方を説明したり、不安を解消するための面談を行ったりすることが有効です。

そうすることで、売却に伴う不安を和らげ、スムーズな移行を遂行することが可能となります。

赤字会社を売却する際の専門家の選び方

赤字の会社売却を考える際、どの専門家に依頼するべきか、悩むことが多いです。場面に応じた適切なサポートを受けることで、売却プロセスを成功に導く鍵となります。

まずはM&Aアドバイザーの役割から、弁護士の必要性、さらに税理士による税務戦略の重要性まで、各分野での専門家の選び方について説明します。

選び方を誤ると、売却がうまくいかないばかりか、新たな問題を引き起こす可能性もあります。だからこそ、慎重な選択が必要なのです。

以下に、赤字会社を売却する際に役立つ専門家の選び方を詳しく見ていきましょう。

M&Aアドバイザーの役割

赤字会社の売却において、M&Aアドバイザーは非常に重要な役割を担います。彼らの主な役割は売却戦略の立案と実行をサポートすることです。

専門知識を持つアドバイザーは、買い手との交渉を円滑に進め、最適な条件での売却を実現させます。例えば、買い手のニーズを理解し、あらかじめ交渉戦術を練ることで、スムーズな取引を行うことが可能になります。

さらに、M&Aアドバイザーは市場の動向や業界の情報を熟知しているため、赤字の理由や会社の強みを分析し、売却に向けた適切なアプローチを提案します。このようにして、赤字会社の売却を成功に導くのです。

弁護士のサポートが必要な理由

赤字会社の売却には、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。法的な問題をクリアにし、トラブルを未然に防ぐためです。

弁護士は契約書の作成や法令遵守の確認など、重要な法的手続きをサポートします。たとえば、契約書の内容に不備があると、後々のトラブルに繋がります。弁護士が契約書を詳細にチェックし、必要な修正を加えることで、安全な売却が実現できるのです。

また、売却に関する法的リスクを事前に洗い出すことで、予期しない問題を回避することができます。弁護士のサポートを受けてこそ、売却手続きを円滑に進められるのです。

税理士による税務戦略の重要性

赤字会社を売却する際、税理士による税務戦略は非常に大切です。適切な税務プランを立てることで、売却後の税務負担を最小限に抑えることができます。

税理士は税金に関する専門知識を活用し、売却プロセス全体で最適な税務対策を講じます。例えば、売却形態やタイミングによって税負担が大きく変わりますが、税理士がこれを考慮して戦略を練ることで、税負担を軽減することが可能となります。

さらに、税理士は最新の税制改正に関する情報にも精通しており、現状に即したアドバイスを提供します。適切な税務戦略を立てることで、赤字会社の売却を有利に進めることができるのです。

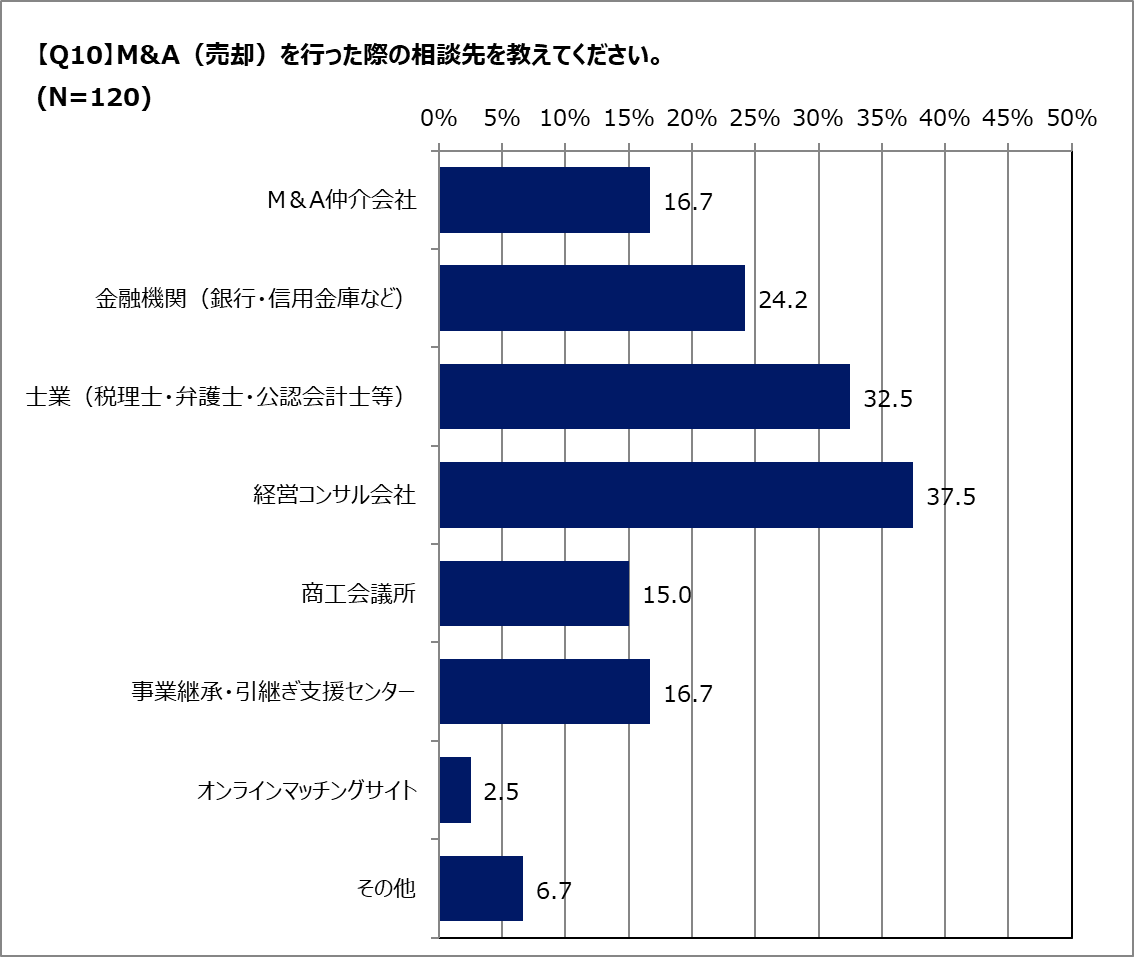

Q.M&A(売却)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(売却)では「経営コンサル会社」や「士業」への相談が多く、状況に応じて複数の専門家を組み合わせて活用する傾向が見られます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を行う際に相談した相手について尋ねたところ、以下の結果となりました。「経営コンサル会社」との回答が最も多く、全体の37.5%を占めました。次いで「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」が32.5%、「金融機関(銀行・信用金庫など)」が24.2%と続きます。一方で「M&A仲介会社」や「事業継承・引継ぎ支援センター」への相談も一定数あり、売却に際しては複数の専門家の支援を受けているケースが多いことがわかります。

赤字会社売却の事例と成功のポイント

赤字の会社を売却する際、果たして成功することは可能なのでしょうか。実際に成功を収めた事例から、そのポイントを探ってみましょう。

赤字は企業の存続にとって大きな課題です。しかし、売却による経営再建という選択肢もあります。特に赤字が深刻化する前に適切なタイミングで売却することが重要です。

では、どのような赤字会社売却の事例があるのか、そして成功のカギは何だったのでしょうか。具体的な例を通して、詳細を確認していきましょう。

実際の成功事例の紹介

赤字会社売却の成功例としてよく挙げられるのが、A社の事例です。この会社は、業績悪化により赤字が続いていました。しかし、結果として、有利な条件での売却を達成しました。

A社は売却前に財務の整理を進め、売上の上昇を少しでも図ることで、買い手にとって魅力的にすることを意識しました。さらに、業務効率の改善や、余剰設備の整理によって、コストカットを実行しました。

結果として、A社は赤字状態ながらも魅力的な売却先を見つけ、想定以上の金額で売却に成功しました。このような成功事例は、他の赤字会社にとって心強い参考になります。

A社の成功から学べることは、赤字であっても、会社売却に向けた具体的な戦略次第で成功できるということです。

成功に導いた要因と戦略

赤字会社売却を成功させるためには、いくつかの要因と戦略が寄与しています。最も重要なのは、透明性と誠実さをもったアプローチです。

まず、売却に向けた準備段階で、すべての財務データを整備し、潜在的な買い手に納得感を持たせる情報開示を行うべきです。これにより、買い手はリスクを正確に評価することができます。

次に、売却プロセスでは、経営資源の見直しや、競争力ある市場の選定がカギになります。市場調査を行い、買収者にとってメリットが大きい部分を強調することができます。

A社の成功を例に見れば、透明な情報提供と適切な市場価値のアピールが決定的な要因となったことがわかります。このように、赤字であっても、戦略を駆使し成功を収めることが可能なのです。

結論として、赤字でも適切な要因と戦略を駆使すれば、会社売却は成功に導けるのです。

赤字会社売却に関するよくある質問

赤字に陥った会社を売却する際に、多くの疑問が生じることでしょう。

特に、売却価格や売却成立の条件、売却後の影響について知りたいと考えている方は少なくありません。

本記事では、赤字会社売却に関するよくある質問を取り上げ、そのポイントを紐解いていきます。

売却価格はどのように決まるのか?

売却価格の決定は、会社の価値に厳密に基づいて行われます。赤字であることが価格にどのように影響するのか、気になるところです。

まず、会社の売却価格は通常、資産価値だけでなく、将来の収益性や市場での競争力も考慮されます。

投資ファンドや企業によっては、赤字でも戦略的価値を見出し、将来的な成長を見込んで高めの価格を提示することもあります。

例えば、赤字が一時的なもので、経営改善計画があるとすれば、買収側にとっては良い投資となることがあります。

結論として、売却価格は多角的な分析に基づき、赤字かどうかだけでなく、将来性や資産状況に応じて決まります。

赤字でも売却が成立する理由は?

赤字の会社でも売却が成立する理由は、主に戦略的合致にあります。

その会社が持つ独自の技術や市場シェア、ブランド価値などを買い手が魅力的に感じることがポイントです。

例えば、大手企業が新たな市場に進出する際、その市場で知名度のある赤字企業を買収することで、迅速に足場を築く戦略を取ることがあります。

また、赤字は主に財務上の問題であり、事業そのものの価値とは異なる場合もあるためです。

「赤字でも売却できるの?」と考えるかもしれませんが、買い手にとってのビジョンや目的次第で売却は十分に可能です。

結果として、赤字だからといって売却が不可能になるわけではないのです。

Q.赤字の会社は売却できる?

A.過半数以上の企業が、黒字ながらも利益が少ない状態、または赤字傾向でM&Aを実施しています。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)の経験がある120人に対して、当時の事業状況についてアンケートを実施したところ、「黒字だったが利益はわずかだった」が最多で40.8%を占めました。次いで「複数年にわたって赤字が続いていた」(28.3%)、「安定的に黒字を確保していた」(13.3%)という結果になっています。約4割が赤字に関連する状態でM&Aを実施しており、経営状況が厳しい中での判断も多いことがうかがえます。一方で、黒字状態でも早期の出口戦略として売却を選ぶ例も存在しています

売却後の経営陣や従業員の扱いは?

売却後の経営陣や従業員の扱いについては、買い手の方針や交渉内容次第で異なります。

一般的に、売却先の戦略に大きく依存しますが、重要なポイントです。

買収側が経営を続ける場合は、経営陣や従業員がそのまま雇用されることがあります。特に、人材が事業の重要な資産と見なされているときにこの傾向が強くなります。

反対に、企業の構造が大きく変更される場合は、リストラが行われることもあるでしょう。

悪化した財務状況の改善が目的である場合、優秀な人材を残し、組織を再編成することを意図することが多いものです。

そのため、売却後の具体的な人材処遇は事前にしっかりと確認しておくことが必要です。

まとめ:赤字会社の売却を成功させるために適切な準備を

赤字会社の売却にはメリットとデメリットが存在します。メリットとしては、負債の軽減や経営資源の再配置がありますが、デメリットとして買い手が限られる可能性があることを考慮する必要があります。

売却を成功させるためには、会社の価値評価や買い手の選定、交渉など具体的な手順を踏むことが重要です。また、財務状況の透明性や法的リスクの把握といった注意点にも配慮する必要があります。

専門家の助けを借り、M&Aアドバイザーや弁護士、税理士のサポートを受けることが成功の鍵となります。適切な準備とプロの力を活用し、会社売却をスムーズに進めていきましょう。

【調査概要】M&A(売却側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(売却)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件