あなたの会社に買収の話が持ち上がったとき「これからどうなるのだろう」という不安が頭をよぎるはずです。

長年築き上げてきた企業文化や従業員の働き方、そして自分自身の立場まで、すべてが変わる可能性があります。

しかし、多くの経営者は、買収後に実際何が起こるのか、経営権や社員の処遇はどうなるのかといった具体的な情報を持たないまま交渉に臨んでいるのが現状です。

そのため、後になって「こんなはずではなかった」と後悔することも少なくありません。

この記事では、会社が買収された後に起こりうる変化と、経営者として事前に準備すべきことを徹底解説します。

この知識がなければ、あなたの会社とキャリアにとって最善とは言えない条件で契約を結ぶ恐れがあるので、ぜひ最後までお読みください。

会社が買収されるとどうなる?5つの変化とは

会社が買収されると、経営の根幹から日常業務まで様々な変化が生じます。特に中小企業では、創業者の想いや企業文化が強く根付いているため、その変化の影響は大きくなります。

買収を検討している、あるいは買収の打診を受けている経営者は、これから起こりうる5つの変化を事前に把握しておくことが重要です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 経営陣・組織体制の変化

買収後、最も大きく変わるのが経営陣の構成と意思決定プロセスです。社長が経営判断をしていた企業も、買収後は買収企業の意向を反映する必要が出てきます。

具体的な変化としては、以下のようなものが挙げられます。

- 取締役会への買収企業からの役員派遣

- 決裁権限の変更(金額や範囲の制限)

- 重要な経営判断に対する買収企業の承認プロセス導入

- 定期的な報告義務の発生

変化の程度は買収の形態によって異なり、完全子会社化の場合は大きく、資本提携程度であれば比較的小さい傾向があります。

経営権の維持を重視するなら、交渉時に意思決定プロセスについて明確な合意を形成しておくことが重要になります。自社の独自性を保ちつつ、買収企業のリソースを活用する最適なバランスを見つけましょう。

2. 企業文化・社風の変化

長年かけて形成された企業文化や社風も、買収後に大きな転換点を迎えるケースがあります。創業者の価値観や理念が社風に強く反映されていた場合、この変化は従業員のモチベーションに直結するでしょう。

買収後の企業文化の変化について、主に以下のようなパターンが見られます。

- 買収企業の文化・価値観が優先される

- 両社の文化を融合させた新たな企業文化が構築される

- 表面的には独自文化を維持しつつ、内部運営は買収企業に合わせる

企業文化の変化は目に見えにくいものの、従業員の離職率や生産性に大きく影響します。交渉の段階から、自社の企業理念や大切にしてきた価値観について話し合い、どの部分を維持したいかを明確にしておくことが重要です。

3. 人事制度・雇用条件の変更

買収後、従業員が最も不安視するのは人事制度や雇用条件の変更です。特に中小企業では長年勤めてきた社員も多く、彼らの生活に直結する問題だけに慎重な対応が必要です。

買収後は給与体系や評価制度が買収企業の基準に統一され、部署の統廃合や役職の見直し、場合によっては人員削減も行われます。

買収交渉では、従業員の雇用継続や処遇について明確な条件を設定し、一定期間の現状維持を保証する条項を入れるなどの工夫が重要です。

4. 取引先・顧客関係の変化

買収後は取引先や顧客との関係性も再構築を迫られることがあります。長年の信頼関係で成り立ってきた取引は、会社名や担当者の変更だけでも大きく影響を受けることがあります。

買収企業との重複取引先の整理や購買方針の変更によって、取引条件が見直されるケースも少なくありません。また顧客からは「サービス品質は維持されるのか」という懸念が示されることもあります。

こうした不安を和らげるには、主要取引先や顧客に事前に丁寧な説明を行い、サービス継続の意思を明確に伝えることが重要です。必要に応じて買収契約に重要取引先との関係維持に関する条項を含めることも検討すべきでしょう。

5. 株価・株式の変動

買収によって株主構成や株式価値にも大きな変動が生じます。買収に伴う株式関連の主な変化としては以下のようなものが挙げられます。

- 株主構成の変化:創業家や役員などの既存株主から買収企業への所有権移転

- 株式評価額の確定:M&Aによって企業価値が明確に金額化される

- 上場会社の場合:TOB(株式公開買付)による市場価格への影響

- 非上場企業の場合:株式売却時の税務上の影響が発生

買収価格の設定方法や支払い条件、株式譲渡に伴う税金対策なども事前に専門家と相談しておくことが賢明です。

買収された会社の経営陣・社員はどうなる?

買収が発表された瞬間から、多くの社員や役員の頭には「自分の立場はどうなるのか」という不安が浮かびます。中小企業では特に、経営陣と社員の距離が近いため、この不安はより切実なものとなります。

経営者としては買収交渉の時点で、自身の役割や処遇、そして従業員の雇用継続について明確な合意を形成しておくことが重要です。

買収された会社の末路①:社員の変化

買収後、一般社員には主に評価制度や業務内容の変更という変化が訪れます。中小企業では長年勤めてきた社員も多く、たとえば、年功序列から成果主義への移行に戸惑うケースもあるでしょう。

特に買収企業との事業重複がある場合は、部署の統廃合や配置転換が発生する可能性があります。社員の不安を軽減するためには、買収契約で一定期間の雇用条件維持を盛り込むことが効果的です。

また、早い段階で丁寧な説明会を実施し、今後のビジョンを共有することで、優秀な人材の流出を防ぎ、円滑な移行を実現できます。社員の安心が買収成功の鍵となるでしょう。

買収された会社の末路②:役員の変化

買収後、特に大きな変化を経験するのが役員層です。中小企業では創業家や親族が役員を務めていることも多く、買収によって権限や立場が大きく変わります。

一般的に買収企業から新たな役員が派遣され、取締役会の構成が変更されるため、意思決定の主導権が移行することが少なくありません。また実務面でも、これまで独自に行ってきた経営判断が、買収企業の承認プロセスを経る必要が生じるなど、自由度が制限されることがあります。

ただし、業界知識や人脈を持つ既存役員は、一定期間は顧問や相談役として残るケースも多いです。買収交渉の際には、役員の処遇や退任条件、退職金などについても明確に合意しておくことが、トラブル防止のために重要となります。

買収された会社の末路③:社長の変化

オーナー社長の中には、買収後の自身の立場変化に不安を覚える方も多いでしょう。

多くの場合、株式譲渡と同時に代表権も移行しますが、事業の円滑な継続のため一定期間は社長職に留まるケースもあります。ただし実質的な決定権は買収企業に移り、報告義務や承認プロセスが増えるなど、これまでの裁量権は制限されていきます。

買収交渉では、自身の役割期間や処遇、退任時の条件を明確にし、場合によっては顧問契約や非常勤役員としての関与方法も検討すべきです。自分らしい次のステージを見据えた準備が大切になります。

【アンケート調査】勤務先が買収されたときの影響や変化

実際に、勤務先が買収された経験をもつ120人に対して、買収による影響や変化に関するアンケート調査を実施しました。

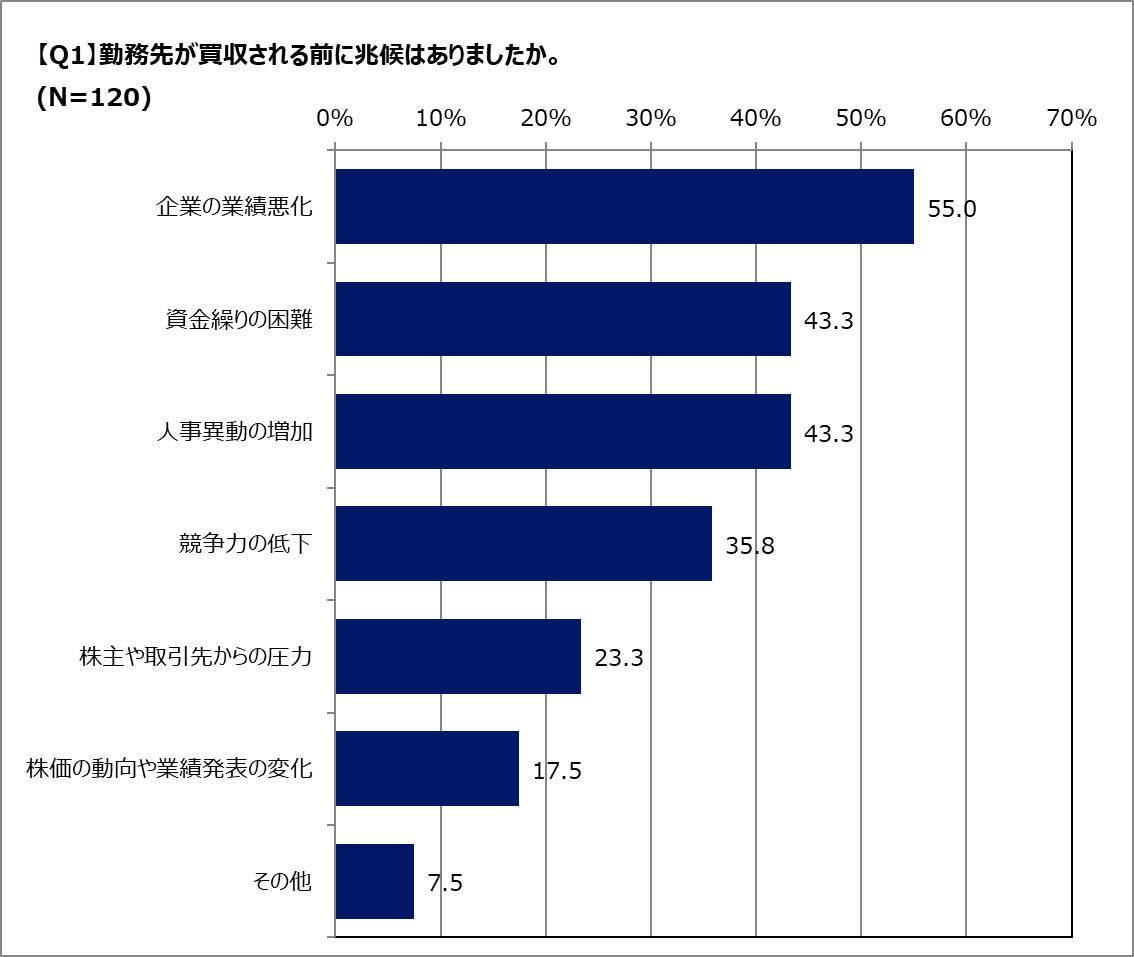

Q.勤務先が買収される前の兆候は?

A.業績悪化や資金繰りの悪化、人事異動の増加など、経営や組織面での異変を感じ取っていた人が多く、買収の兆候はさまざまな形で現れていたことがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された経験を持つ120人に対し、買収前に兆候を感じたかを尋ねたところ「企業の業績悪化」が最多で55.0%を占めました。次いで「資金繰りの困難」および「人事異動の増加」がともに43.3%となっています。また、「競争力の低下」(35.8%)や「株主や取引先からの圧力」(23.3%)といった要因も挙げられました。買収の兆候は多角的に現れることがわかります。

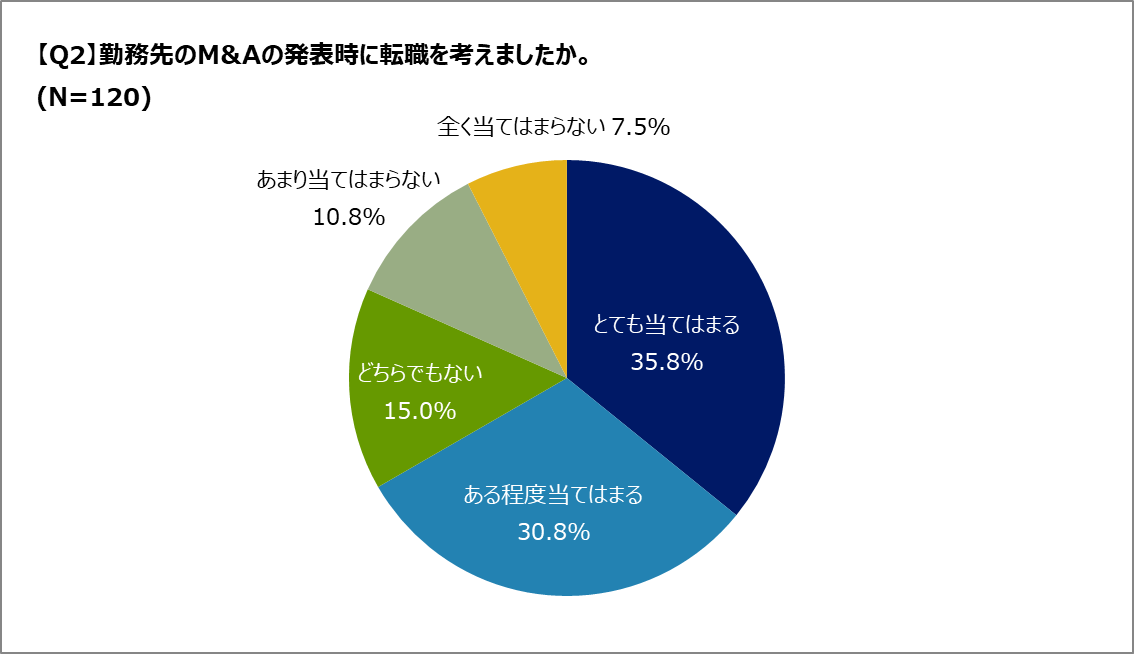

Q.M&Aの発表時に退職を検討する?

A.勤務先のM&A発表をきっかけに「転職を考えた」とする人が約7割にのぼり、多くの社員が将来やキャリアの見直しを意識する契機となっていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先のM&A発表時に「転職を考えた」と回答した人は、「とても当てはまる」(35.8%)と「ある程度当てはまる」(30.8%)を合わせて66.6%にのぼりました。一方で、「どちらでもない」は15.0%、「あまり当てはまらない」は10.8%、「全く当てはまらない」は7.5%という結果に。多くの人がM&Aをきっかけにキャリアの見直しを考えている実態がうかがえます。

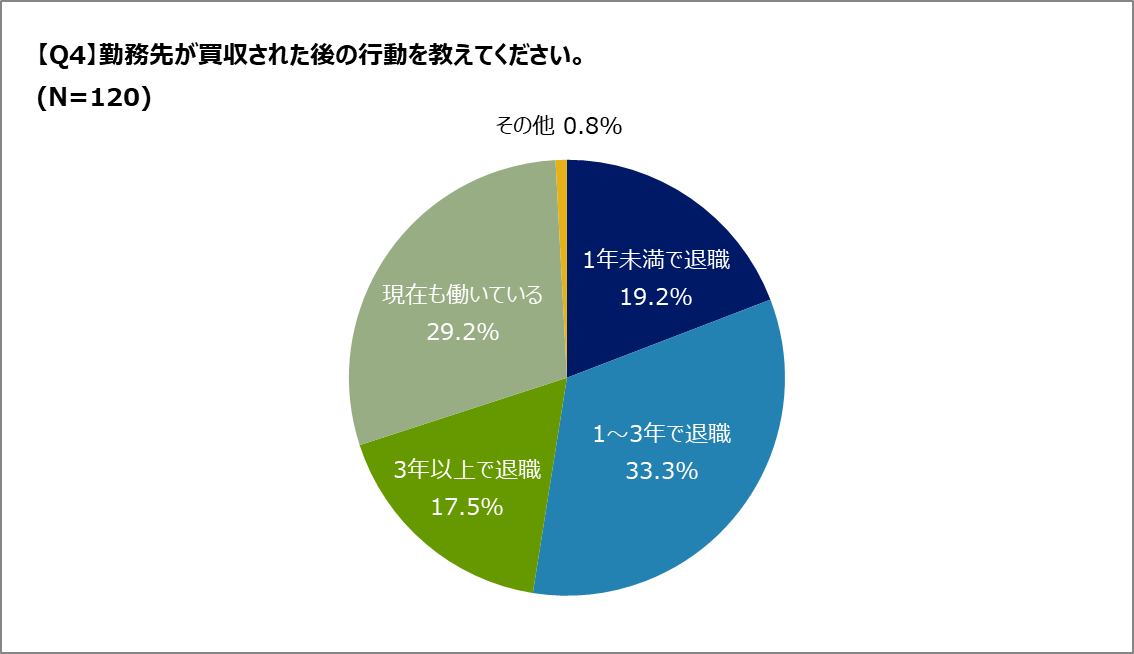

Q.M&Aによる退職率はどのくらい?

A.勤務先の買収後、「1〜3年で退職した」という人が半数を占め、M&Aが従業員の離職や定着に一定の影響を及ぼしていることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された後の行動については、「1〜3年で退職した」と回答した人が最多で33.3%でした。「現在も働いている」が29.2%で続き、「1年未満で退職」が19.2%、「3年以上で退職」が17.5%という結果に。多くの人が買収から数年以内に職場を離れており、M&Aが従業員の定着にも影響を与えていることがうかがえます。

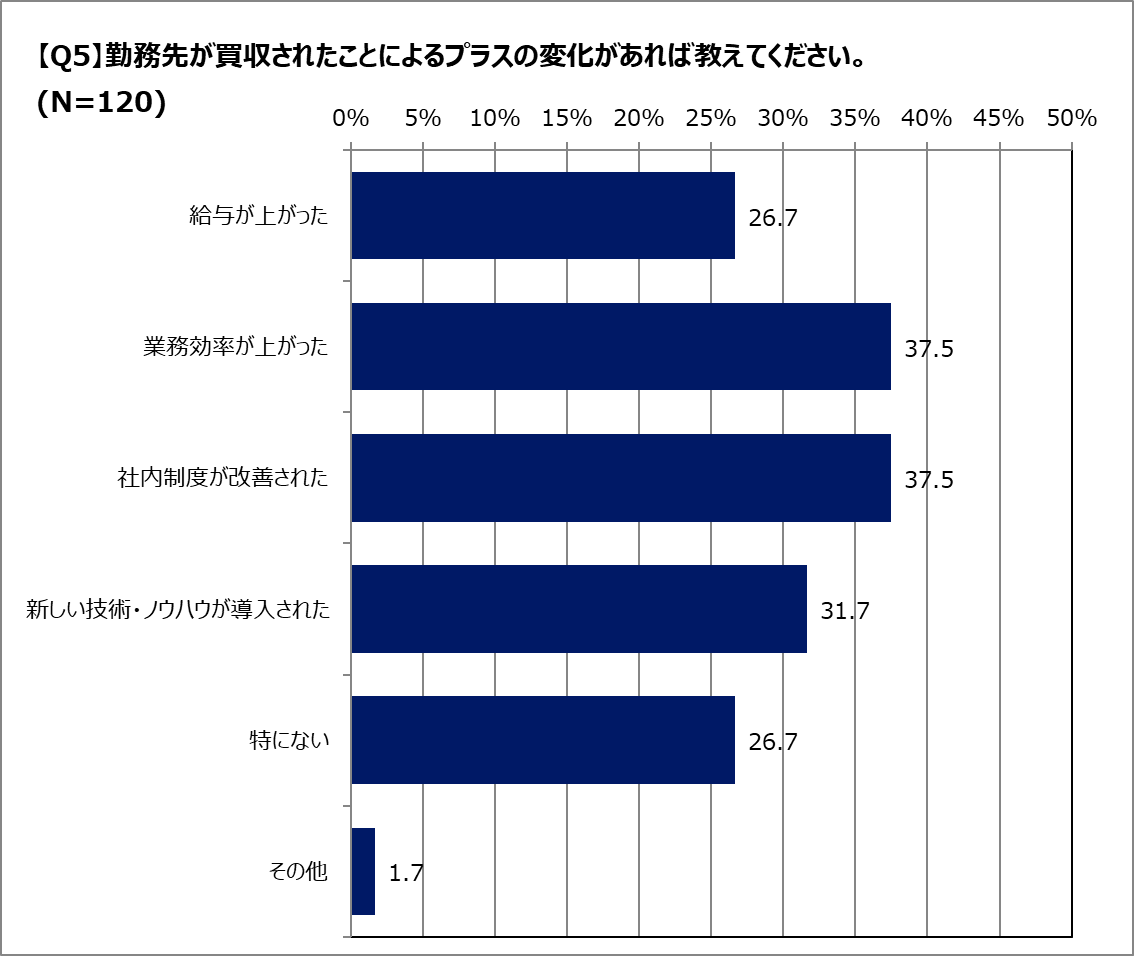

Q.M&Aは社員にどのような影響がある?(プラスの変化)

A.M&Aによって「業務効率の向上」や「制度改善」「技術導入」などの前向きな変化を感じる人が多く、社員にとって成長や環境改善のきっかけとなる場合があります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された経験がある人に、M&Aによるプラスの変化を尋ねました。勤務先の買収によるプラスの変化としては、「業務効率が上がった」「社内制度が改善された」がともに37.5%と最も多く挙げられました。また、「新しい技術・ノウハウが導入された」(31.7%)や「給与が上がった」(26.7%)という回答も一定数ありました。一方で「特にない」とする回答も26.7%あり、M&Aによるメリットの実感には個人差があることがうかがえます。

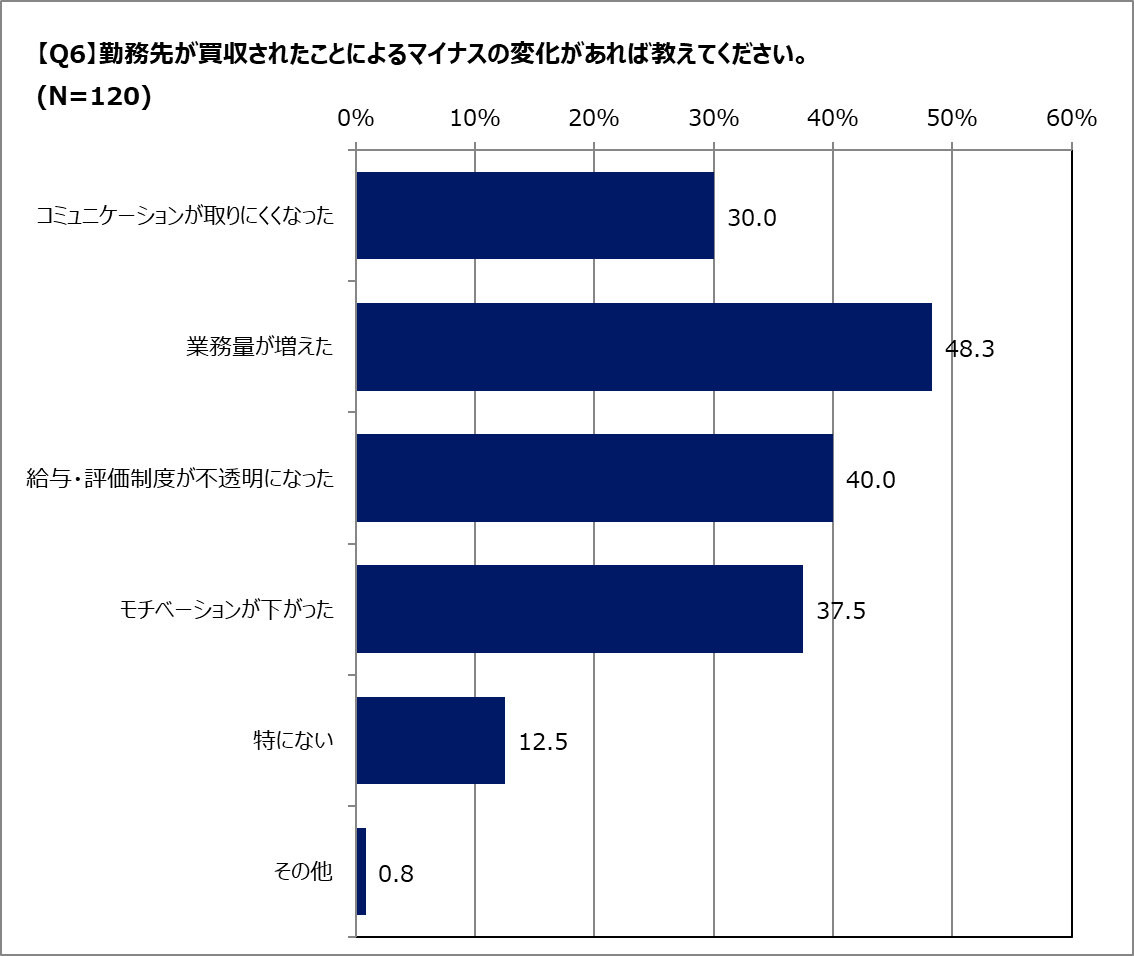

Q.M&Aは社員にどのような影響がある?(マイナスの変化)

A.M&Aによって「業務量の増加」や「評価制度の不透明化」「モチベーション低下」など、社員の働く環境や心理面に大きな負担が生じるケースも多く見受けられます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収されたことによるマイナスの変化として最も多かったのは、「業務量が増えた」で48.3%に上りました。次いで「給与・評価制度が不透明になった」(40.0%)、「モチベーションが下がった」(37.5%)といった回答が目立ちました。「コミュニケーションが取りにくくなった」との声も30.0%あり、買収は職場環境や働き方に大きな影響を及ぼしていることがわかります。

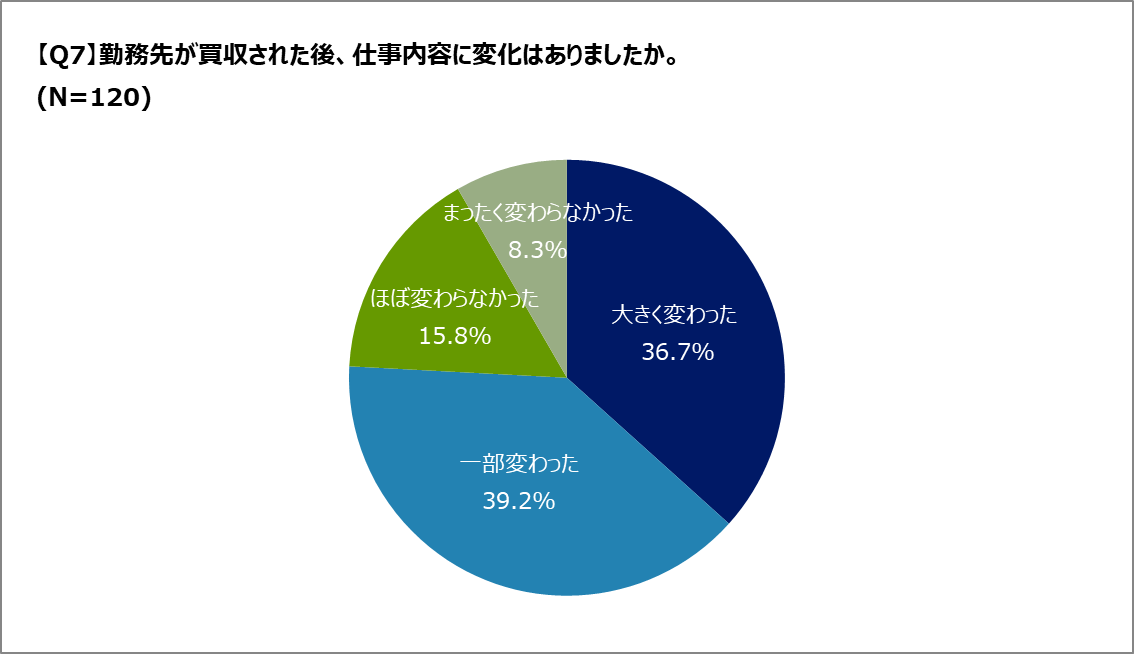

Q.M&Aによって仕事内容は変わる?

A.M&Aによって多くの人が仕事内容の変化を経験しており、業務内容にも大きな影響が及ぶことが明らかになりました。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された経験がある人に、当時の仕事内容の変化について尋ねました。勤務先が買収された後の仕事内容の変化について、「一部変わった」と答えた人が39.2%と最も多く、「大きく変わった」も36.7%にのぼりました。一方で、「ほぼ変わらなかった」(15.8%)、「まったく変わらなかった」(8.3%)という回答も見られます。多くの人が何らかの業務変化を経験しており、M&Aが日常業務に与える影響の大きさがうかがえます。

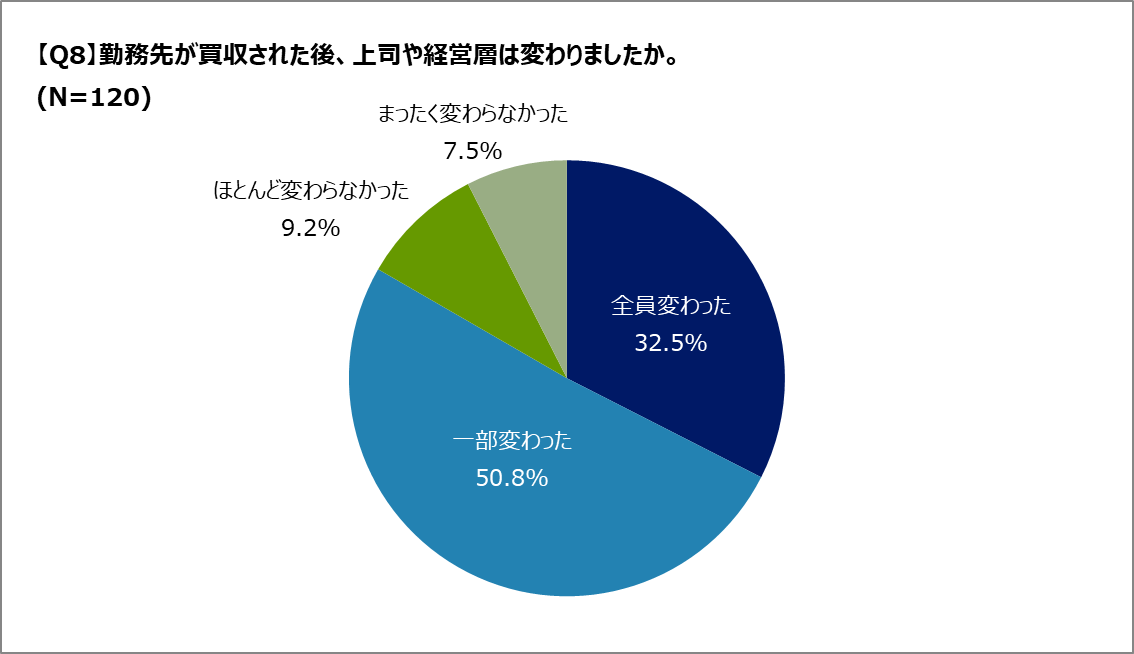

Q.M&Aによって組織体制は変わる?

A.M&A後は8割以上の企業で経営層や上司の変更が見られ、組織体制に大きな変化が生じる傾向が明らかになりました。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された経験がある人に、当時の組織体制の変化について尋ねました。勤務先が買収された後、「上司や経営層が一部変わった」と回答した人が最多で50.8%にのぼりました。「全員変わった」という回答も32.5%あり、6割以上の人が何らかの人事変更を経験しています。一方で、「ほとんど変わらなかった」(9.2%)、「まったく変わらなかった」(7.5%)と答えた人は少数でした。M&Aは組織の上層部に大きな変化をもたらすことが多いようです。

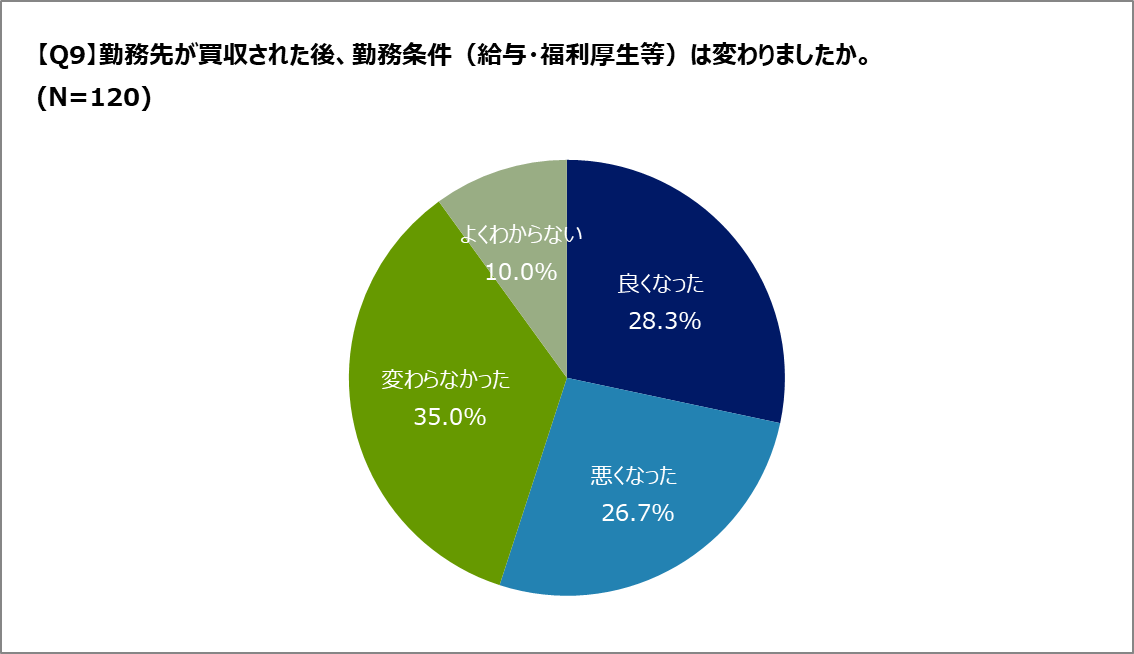

Q.M&Aにより勤務条件は変わる?

A.M&Aによる勤務条件の変化は、「良くなった」「悪くなった」が拮抗しており、人によって受け止め方が分かれる結果となりました。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された後の勤務条件(給与・福利厚生等)の変化については、「変わらなかった」と回答した人が最も多く35.0%でした。一方で「良くなった」(28.3%)と「悪くなった」(26.7%)がほぼ拮抗しており、評価は分かれています。「よくわからない」とした人も10.0%おり、M&A後の変化が必ずしも明確に認識されていないケースもあるようです。

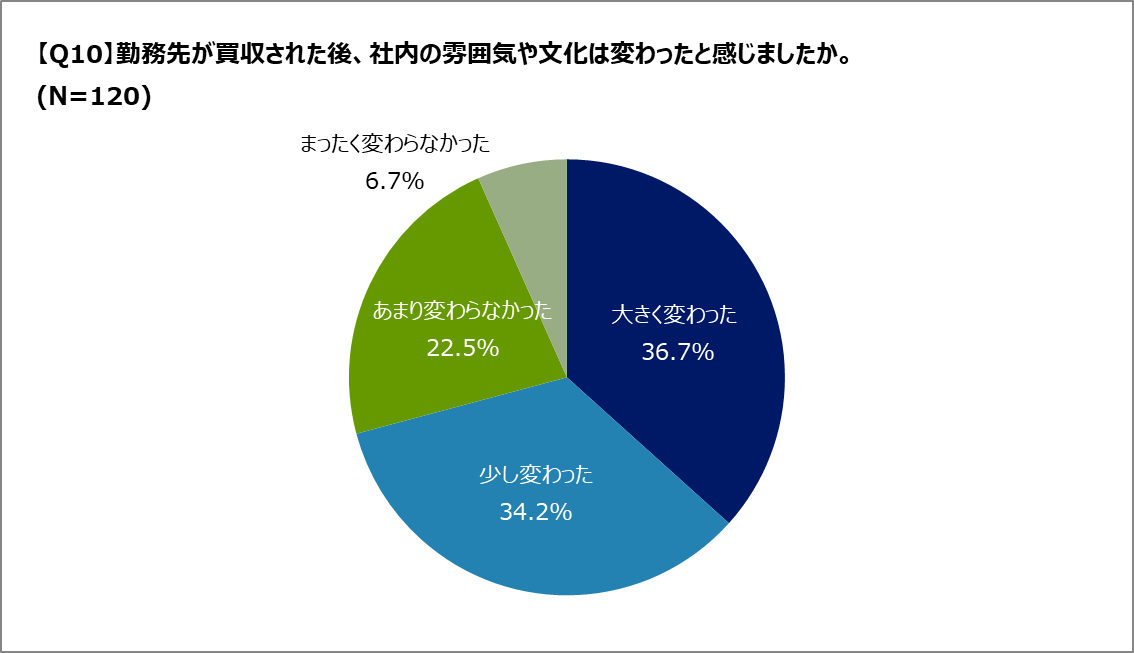

Q.M&Aによって企業文化は変わる?

A.M&A後は、7割近い人が企業文化の変化を実感しており、社内の雰囲気や価値観にも大きな影響を及ぼしていることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された経験がある人に、勤務先が買収されたときの企業文化の変化ついて尋ねました。勤務先が買収された後、「社内の雰囲気や文化が大きく変わった」と感じた人は36.7%にのぼり、「少し変わった」との回答も34.2%と続きました。あわせて7割以上が何らかの変化を実感しています。一方で「あまり変わらなかった」(22.5%)や「まったく変わらなかった」(6.7%)という意見も見られ、変化の感じ方には個人差があることがわかります。M&Aは企業文化にも大きな影響を及ぼしているようです。

買収された会社の株価と投資家への影響

買収が決定すると、株主価値や株式の扱いにも大きな影響が生じます。以下の仕組みを理解することで、買収された会社の株価と投資家への影響を理解できます。

株式譲渡型の買収と株価の動向

株式譲渡型の買収では、会社の株式そのものが取引対象となり、株価がどう評価されるかが株主にとって重要なポイントとなります。株価動向に影響する主な要素は以下の通りです。

- 株価算定方法

-

純資産価額法、EBITDA倍率法、DCF法など複数の手法が併用される

- 買収プレミアム

-

通常の株価に20〜30%程度の上乗せが発生することが多い

- 支払い条件

-

現金か株式交換か、一括か分割かによって実質価値が変動する

- アーンアウト条項

-

将来の業績目標達成時に追加支払いが発生する仕組み

株式譲渡型買収では、単に現在の財務状況だけでなく、将来の成長性やシナジー効果も株価に反映されます。株主としては、適切な企業価値評価に基づく公正な価格で株式を譲渡できるよう、専門家のサポートを受けながら交渉を進めることが重要です。

完全子会社化された場合の株主の扱い

会社が完全子会社化される場合、既存の株主、特に少数株主は大きな影響を受けることになります。買収企業が対象会社の株式の90%以上を取得すると、スクイーズアウトと呼ばれる手続きにより、残りの少数株主に対して株式の売却を強制することが可能です。

この場合、株主には現金による対価が支払われますが、株主自身が株式保有を継続するという選択肢はなくなります。また株式等売渡請求制度を用いると、特別支配株主は少数株主から強制的に株式を取得が可能です。

株主としては、提示された買取価格が公正かどうかを慎重に見極め、必要に応じて株式買取請求権を行使することも検討すべきでしょう。

買収後に成功する会社・失敗する会社の違い

買収という大きな転換点を経た後、企業の成長が加速するケースもあれば、急速に衰退してしまうケースもあります。この明暗を分ける要因は何でしょうか。ここでは、成功する会社と失敗する会社の特徴を紹介します。

買収後に成功する会社の特徴

買収後に成長を続ける企業には、以下のような特徴があります。

- 経営理念やビジョンが明確になっており、社員に共有されている

- 両社の強みを活かした統合戦略が実行できている

- キーパーソンを維持しつつ適材適所の人材配置ができている

- 透明性の高いコミュニケーションができている

特に重要なのが、買収側の一方的な統合ではなく、双方の価値観や強みを尊重し、新たな企業文化を共創する姿勢です。

また、短期的な効率化だけでなく、中長期的な成長戦略を描き、それを全従業員と共有できている企業は、買収後のシナジー効果を最大限に引き出すことに成功しやすいです。

買収後に低迷する会社の特徴

買収後に業績が低迷する企業には、いくつかの共通するパターンが見られます。

- 買収側の企業文化や制度を一方的に押し付ける

- 過度なコスト削減や短期的な成果を求めすぎる

- 統合プロセスの進捗や方向性についての情報共有が不足

- 核となる人材の離職が相次ぐ

特に問題となるのが、買収企業が「勝者意識」を持ち、被買収企業の独自性や強みを軽視してしまうケースです。また、社員に対する丁寧な説明がないまま急激な変革を進めることで、優秀な人材が次々と流出し、企業の競争力が低下していきます。

相手企業と良好な関係を構築するためのポイント

会社が買収されたあと、相手の企業と良好な関係を築くためには以下のポイントを意識する必要があります。

相手企業との相性を見極める

買収の成功において、企業同士の相性は財務指標以上に重要な要素です。良い相性の相手を見極めるポイントとしては以下のようなものがあります。

- 経営理念や企業文化の共通点・相違点

- 経営者同士の価値観や意思決定スタイルの一致度

- 事業領域の補完性と重複度合い

- 人材育成や評価に対する考え方の類似性

実際の相性を見極めるには、DD(デューデリジェンス)の段階から両社の部門責任者同士の対話の機会を設けたり、交流の場を持ったりすることが効果的です。

M&Aの交渉中から誠意ある対応を心がける

M&Aでは、交渉の段階から誠意ある対応を示すことが、将来の良好な関係を構築しやすくなります。交渉では金額や条件だけでなく、将来のビジョンや企業文化をどう融合させていくかについても率直な議論を行いましょう。

情報開示においても透明性を保ち、相手企業の質問や懸念に対しては迅速かつ誠実に回答することが重要です。また、交渉中に約束したことは必ず守ることで、信頼性を確保しやすくなります。

コミュニケーションを重視する

コミュニケーションも、成否を左右する重要な要素です。特に統合初期段階では、情報の空白が不安や憶測を生み出しやすいため、積極的な情報共有が欠かせません。

経営陣は買収の目的や今後の方向性について明確なメッセージを発信し、従業員の疑問に対しては可能な限り答えるようにしましょう。

また、一方的な情報提供ではなく、現場の声を聞く機会を設けることも重要です。社内報や対話集会、部門横断のワークショップなどの活動を通じて、双方向のコミュニケーションチャネルを確立することで、従業員の不安を軽減し、新体制への理解と協力を得られやすくなります。

専門家のサポートを受ける

買収プロセスは法務、財務、税務、組織統合など多岐にわたる専門知識が必要となるため、適切な専門家のサポートを受けることが不可欠です。

M&A専門の弁護士や会計士は、契約書の細部にわたるリスク評価や税務上の最適なスキーム提案など、経営者だけでは見落としがちな専門的観点からアドバイスを提供してくれます。

また、PMI(買収後統合)コンサルタントは、組織や人事制度の統合において客観的な立場から両社の架け橋となり、感情的な対立を緩和する役割を果たします。

まとめ

本記事では、買収によって生じる経営陣・組織体制、企業文化、人事制度、取引関係、株式価値の5つの変化を詳しく解説しました。また、社長・役員・一般社員それぞれの立場がどう変わるのか、株主への影響、そして買収後に成功する企業と失敗する企業の違いを明らかにしました。

買収を成功に導くためには、相手企業との相性を見極め、交渉段階から誠意ある対応を心がけ、透明性の高いコミュニケーションを維持し、専門家のサポートを受けることが重要です。これらの知識を活かして、買収という大きな転機を企業の新たな成長機会に変えていきましょう。

【調査概要】勤務先のM&Aに関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳で勤務先が買収された経験を持つ男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件