近年、中小企業や個人事業主の間で「スモールM&A」という手法が注目を集めています。従来のM&Aは大企業が行うものというイメージがありましたが、近年では小規模なM&Aを活用し、個人や中小企業が事業を譲渡・買収するケースが増加傾向です。特に、事業承継や新規事業の拡大策として有効であり、さまざまな業界で活用されています。

そこで本記事では、スモールM&Aの基本的な仕組みやメリット・リスク、具体的な進め方や成功のポイント について詳しく解説します。

スモールM&Aとは?

はじめに、スモールM&Aとはどのようなもので、注目される背景には何があるのかについて解説します。

スモールM&Aの定義と特徴

スモールM&Aとは、主に中小企業や個人事業主の間で行われるM&Aのことを指します。取引規模は数千万円から数億円程度が一般的で、対象となるのは小規模な法人や個人経営のビジネスが中心です。

特徴として、手続きが比較的シンプルであり、短期間での実行が可能な点が挙げられます。また、買い手にとっては、新規事業の立ち上げよりもリスクが低く、既存の顧客基盤や従業員をそのまま引き継げるメリットがあります。売り手にとっても、後継者不在の解決策として活用されることが多く、スムーズな事業承継を実現できるのが魅力です。

スモールM&Aが注目される背景

スモールM&Aが注目される背景には、事業承継問題の深刻化があります。特に中小企業では、後継者がいないために事業を存続できず、廃業を余儀なくされるケースが増えています。スモールM&Aは、こうした課題を解決する手段として広まりつつあります。

また、起業を考える個人や企業にとって、ゼロから事業を立ち上げるよりも、既存のビジネスを買収する方がリスクを抑えられるという点も魅力です。加えて、インターネット上でM&Aマッチングサイトが普及し、以前よりも手軽にM&Aを実施できる環境が整ったことも、注目を集める要因となっています。

スモールM&Aと一般的なM&Aの違い

スモールM&Aと一般的なM&Aの違いは、主に取引規模や手続きの複雑さにあります。一般的なM&Aでは数十億円規模の取引が多く、大企業同士の合併や買収が中心となります。そのため、デューデリジェンスや契約交渉に多くの時間とコストがかかり、専門家の協力も不可欠です。

これに対しスモールM&Aは、比較的小規模な企業や個人事業の売買が主体となり、手続きも簡素化される傾向にあります。売り手と買い手が直接交渉するケースも多く、短期間での成約が可能な点が特徴です。

また費用面でも、仲介手数料やデューデリジェンス費用が一般的なM&Aよりも低額で済むことが多く、中小企業や個人投資家にとって取り組みやすい形態のM&Aといえます。

スモールM&Aのメリットとデメリット

スモールM&Aには、買い手・売り手の双方にさまざまなメリットがありますが、一方でリスクや課題も伴います。ここでは、それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

スモールM&Aのメリット

スモールM&Aには、大規模なものと比べると、比較的スムーズに事業を譲渡・買収できるという利点があります。売り手にとっては、事業承継の選択肢が増えるため、親族以外に事業を引き継げる可能性が広がります。

また、買い手にとっては、ゼロから起業するよりも低コストで事業をスタートできるのが魅力です。既存の顧客や従業員、取引先を引き継げるため、立ち上げの負担を軽減できるのも大きなメリットでしょう。

それだけでなく、経営資源を活用して事業拡大を図ることも可能なため、短期間で市場に参入しやすい点もスモールM&Aの強みです。

スモールM&Aのデメリット

スモールM&Aには、注意すべきリスクも存在します。まず、買収後に事業が期待どおりに成長しない可能性があります。特に、売り手側の経営者が持っていた独自のノウハウや人脈が影響していた場合、経営の引き継ぎがある程度難しくなることは想定しておかなければなりません。

また、財務や契約上のリスクにも注意が必要です。簿外債務や未払いの取引があると、買収後に思わぬ負担を背負うことになります。さらに、買い手と売り手の企業風土やビジョンの違いが原因で経営がうまくいかないケースもあります。

スモールM&Aの進め方と流れ

スモールM&Aを成功させるためには、適切な手順を踏むことが重要です。ここでは、M&Aを進める際の基本的な流れについて解説します。

事前準備

スモールM&Aを進める前に、まずは自社の状況を整理し、目的を明確にすることが大切です。売り手の場合は、事業の現状や財務状況を把握し、どのような条件で譲渡するのかを検討します。また、企業の強みや課題を客観的に評価し、買い手にとって魅力的なポイントを整理しておくことも重要です。

一方、買い手の場合は、事業拡大の戦略や希望する業種・規模などを明確にし、資金調達の計画を立てておく必要があります。スモールM&Aでは、買収後の運営体制や経営方針を事前に検討しておくことが、スムーズな移行の鍵となります。

M&Aの専門家を選ぶ

M&Aは専門的な知識が必要なため、信頼できる専門家のサポートを受けることが欠かせません。M&Aアドバイザーや仲介会社、弁護士、会計士などの専門家と連携することで、スムーズな取引を進めることができます。特にスモールM&Aでは、業界特有のリスクや手続きの違いを理解している専門家を選ぶことが成功のポイントとなります。

また、専門家を選ぶ際には、過去の実績や得意とする業種、手数料体系などを確認し、自社のニーズに合ったパートナーを見つけることが大切です。M&Aの目的に応じて、戦略的なサポートができる専門家かどうかを見極めることも重要でしょう。

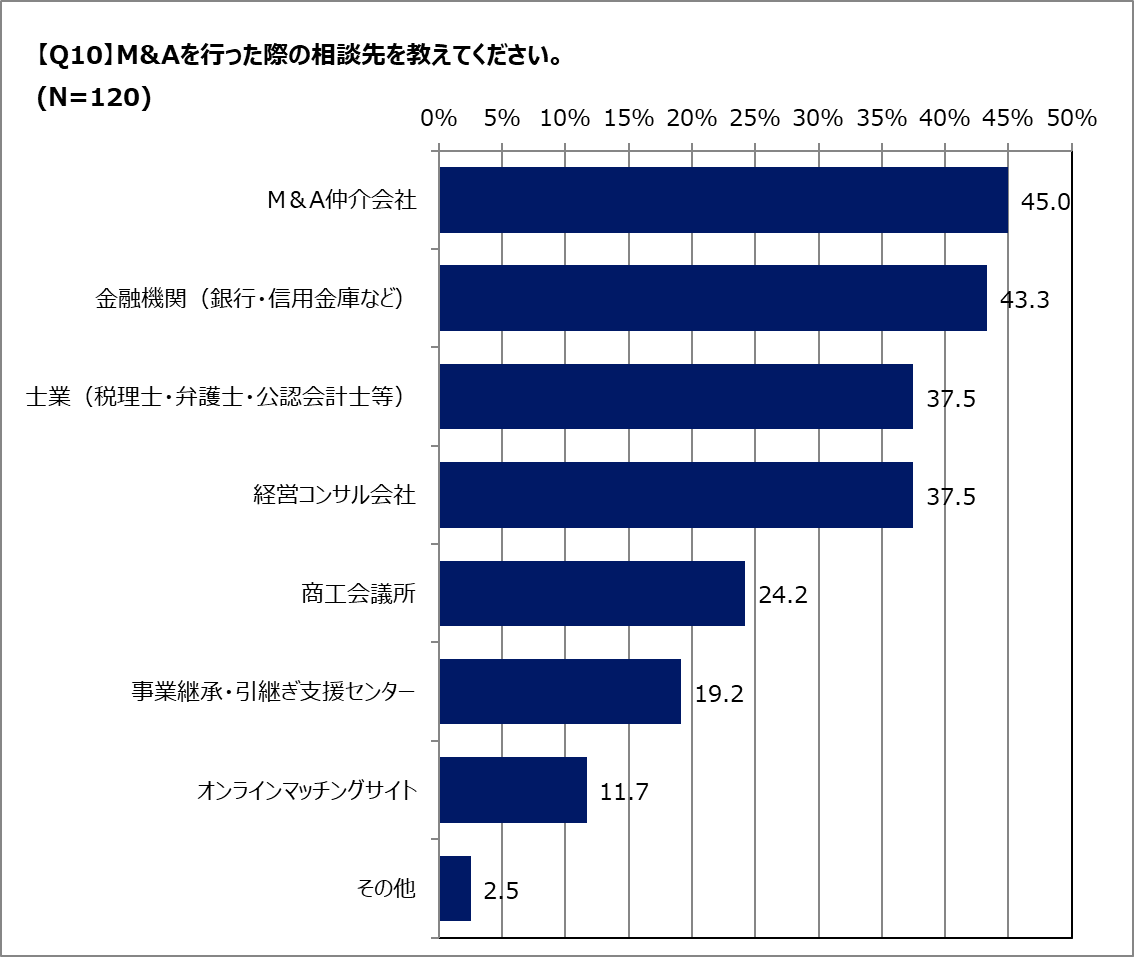

Q.M&A(買収)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(買収)では「M&A仲介会社」や「金融機関」など、実績のある専門機関への相談が主流であり、信頼性と専門性を重視した支援体制が選ばれていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、M&A(買収)を行う際に相談した相手について、アンケート調査を行いました。買収経験のある人で最も多かったのは「M&A仲介会社」(45.0%)でした。次いで「金融機関(銀行・信用金庫など)」(43.3%)、「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」(37.5%)、「経営コンサル会社」(37.5%)が続いています。一方で、「オンラインマッチングサイト」は11.7%にとどまりました。M&Aでは、実績ある専門機関への相談が主流であることがわかります。

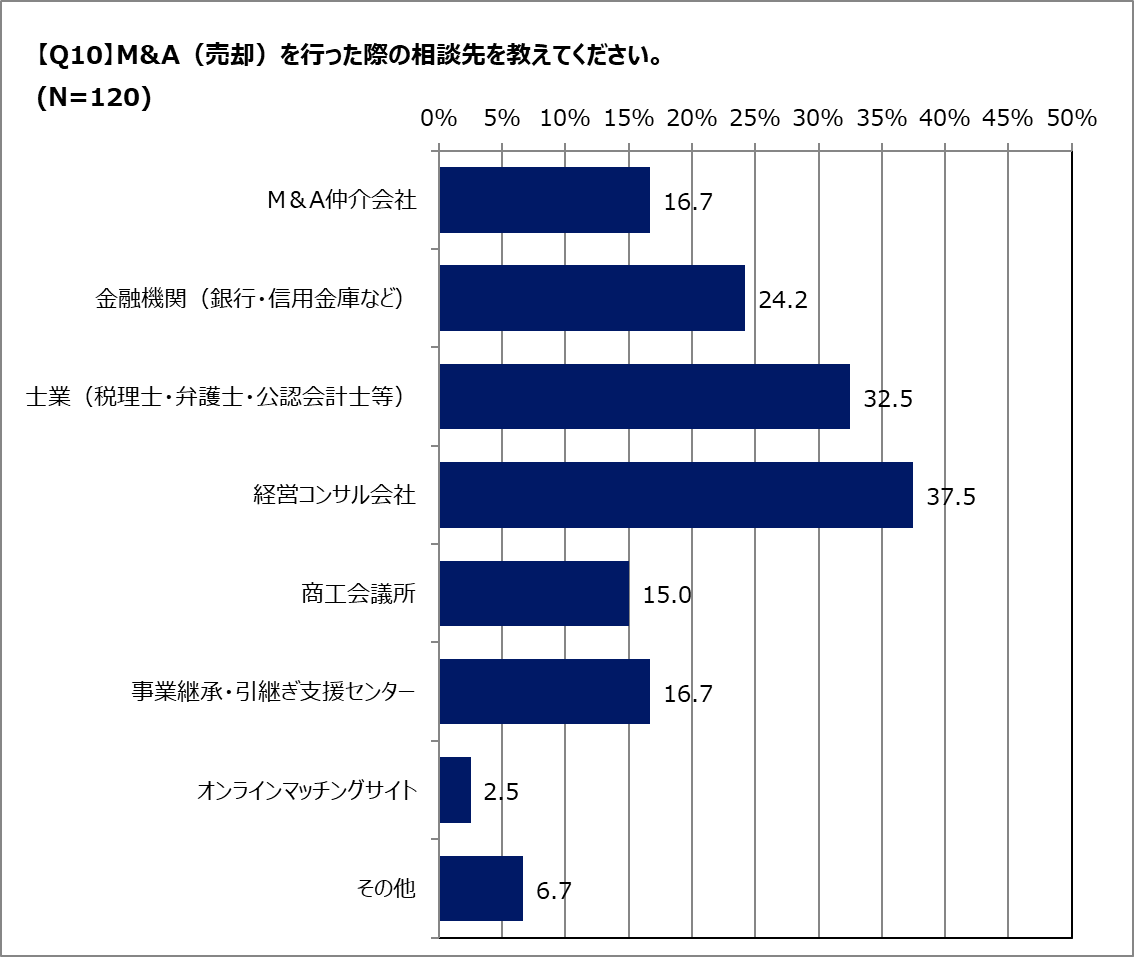

Q.M&A(売却)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(売却)では「経営コンサル会社」や「士業」への相談が多く、状況に応じて複数の専門家を組み合わせて活用する傾向が見られます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を行う際に相談した相手について尋ねたところ、以下の結果となりました。「経営コンサル会社」との回答が最も多く、全体の37.5%を占めました。次いで「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」が32.5%、「金融機関(銀行・信用金庫など)」が24.2%と続きます。一方で「M&A仲介会社」や「事業継承・引継ぎ支援センター」への相談も一定数あり、売却に際しては複数の専門家の支援を受けているケースが多いことがわかります。

買い手・売り手の選定

スモールM&Aでは、適切な買い手や売り手を見つけることが重要なポイントです。売り手は、事業を引き継ぐ意思がある信頼できる買い手を探し、買い手は、自社の戦略に合致する案件を見極める必要があります。その際に、マッチングサイトやM&A仲介会社を活用すると、効率的に候補を探すことができるでしょう。

また、交渉前には可能な限り事業内容や財務状況を十分に確認し、ミスマッチを防ぐことが重要です。さらに、売り手側のビジネスモデルや経営スタイルが買い手に適しているかどうかを慎重に検討しておけば、事業の成長をスムーズに実現できるでしょう。

交渉・基本合意

買い手と売り手がマッチングしたら、具体的な交渉に進みます。事業の引き継ぎ条件や売却価格、従業員の処遇など、双方が納得できる内容に調整することが重要です。

特に、スモールM&Aでは企業文化の違いや、経営の方向性が合うかどうかが交渉の成否を左右するポイントになります。基本合意を締結することで、正式なM&Aプロセスへと進みます。交渉段階では、専門家の助言を受けながら、リスクを最小限に抑えるよう慎重に進めましょう。

また、基本合意後も詳細な条件の擦り合わせを行い、スムーズな移行を目指すことが重要となります。

デューデリジェンスの実施

デューデリジェンス(DD)とは、買収対象となる事業の財務や法務、税務などを詳細に調査する買収監査のことです。買い手は、この段階で隠れたリスクがないかを徹底的にチェックします。特に、財務状況や契約関係、従業員の雇用条件などを確認し、想定外の負担を避けるための対策を講じなければなりません。

スモールM&Aでは、大企業のM&Aと比べてデューデリジェンスのプロセスが簡略化されることがありますが、事業の健全性を見極めるためには、丁寧なチェックが不可欠です。特に、売り手側が提示する情報に不明確な点がないかを細かく確認することで、買収後のトラブルを防ぐことができます。

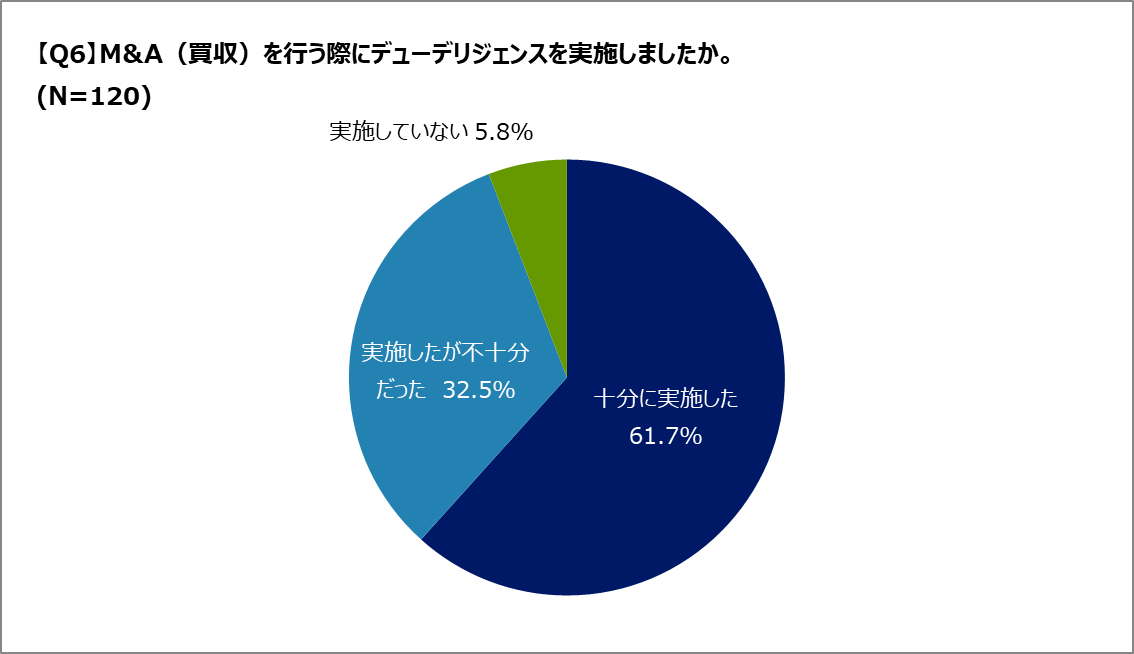

Q.デューデリジェンスは必要?

A.過半数以上の企業がデューデリジェンスを実施しており、デューデリジェンスを重視している企業が多いことが分かります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を行った経験がある人に、デューデリジェンスの実施状況についてアンケートを実施したところ、「十分に実施した」と回答したのは61.7%でした。一方で「実施したが不十分だった」は32.5%、「実施していない」は5.8%にとどまりました。大半の企業がデューデリジェンスを重視している一方、実施の質には課題が残っていることがうかがえます。

最終契約・クロージング

デューデリジェンスの結果を踏まえ、条件の調整が終わったら、最終契約の締結です。契約書には、譲渡の詳細や支払い条件、今後の対応などが明記されます。

契約締結後は、事業の引き継ぎを円滑に進めるために、従業員や取引先に対して説明を行い、必要な手続きを完了させます。特にスモールM&Aでは、買い手と売り手の関係性がその後の経営に大きく影響するため、契約後も円滑なコミュニケーションを図ることが重要です。

さらに、従業員の意見を取り入れながら、買収後の運営体制をスムーズに整えることで、M&Aの成功確率を高めることができるでしょう。

スモールM&Aの主要な手法

M&Aにはさまざまな手法がありますが、スモールM&Aに関しては、主に「株式譲渡」と「事業譲渡」の手法のどちらかが選ばれています。

株式譲渡

株式譲渡とは、売り手の株主が保有する株式を買い手企業に譲渡することで、経営権を移転させるM&Aの手法です。株式譲渡を実施すると、会社の法人格や既存の契約、従業員、資産、負債などはそのまま引き継げるため、スムーズな事業継承が可能です。スモールM&Aに関わらず、大半のM&Aでは、この手法が活用されます。

ただし、株式譲渡には注意すべき点もあります。買い手は、会社が抱える簿外債務や未払いの取引、訴訟リスクなどを引き継ぐ可能性があるため、事前にしっかりとデューデリジェンスを実施することが大切です。

事業譲渡

事業譲渡とは、会社全体ではなく、特定の事業に関する資産や契約、ノウハウや人のみを買い手に譲渡する方法です。これにより、売り手は会社を存続させながら、一部の事業だけを切り離すことができます。また、買い手にとっては必要な事業や資産だけを取得できるため、M&Aの柔軟性が高まるのが特徴です。

一方で、事業譲渡には株式譲渡と異なる手続きが必要になります。従業員や取引先との契約を個別に引き継ぐ必要があるため、手続きにはかなりの手間や時間が必要です。また、事業譲渡の対価は売り手の株主でなく法人が受け取るため、売却益は法人税の課税対象となる点にも注意しておかなければなりません。

スモールM&Aの案件を探す方法

スモールM&Aを成功させる亜ためには、適切な案件を見つけることが大切です。その際に用いられる主な方法としては、以下の4つが挙げられます。

M&Aマッチングサイトを活用

M&Aマッチングサイトとは、売り手と買い手が直接案件を探せるオンラインプラットフォームのことです。スモールM&Aの市場拡大に伴い、現在では多くの企業がこの手法を利用しています。

主な特徴としては、手軽に案件情報を閲覧できることや、直接交渉できる点などが挙げられます。また、希望条件を登録しておけば、自動でマッチング候補を紹介してもらうことも可能です。

ただし、マッチングサイトを利用する際には、掲載情報の正確性や売り手・買い手の信頼性を十分に確認しなければなりません。サイトによっては、売り手の財務情報や事業内容が詳細に開示されていない場合もあるため、交渉を進める前には慎重な調査が必要です。

M&A仲介会社を活用

M&A仲介会社とは、売り手と買い手の間に立ち、スムーズな取引をサポートする専門会社のことです。経験豊富なアドバイザーが交渉をサポートしてくれるため、契約締結までの手続きを円滑に進めることができます。また、財務や法務の専門家と連携している仲介会社も多いため、複雑な案件でも安心して進められるのが特徴です。

ただし、仲介会社を利用する場合は、高額な手数料が発生する点に注意が必要です。一般的に成功報酬型の料金体系が多く、M&Aの規模に応じて、成立後に一定の割合を支払う仕組みになっています。そのため、契約内容を事前に確認し、費用対効果を慎重に検討しておかなければなりません。

事業引継ぎ支援センターを活用

事業引継ぎ支援センターとは、中小企業庁が全国に設置している公的機関のことです。ここでは、M&Aを活用した事業承継をサポートしています。

主に中小企業や個人事業主を対象としており、無料でM&Aに関する相談を受けることができるのが大きなメリットです。また、地域の企業を中心にマッチングを行うため、地元のネットワークを活用したM&Aが実現しやすいのも特徴です。

ただし、支援センターはあくまでマッチングのサポートを行う機関であり、交渉や契約のサポートは限定的にしか受けられません。そのため、具体的な手続きを進める際には、専門家の協力を得る必要があります。

知人や専門家の紹介を活用

知人や専門家の紹介を通じて、M&A案件を探すことも可能です。特に、同業者や取引先、税理士・会計士といった専門家のネットワークを活用すれば、信頼できる売り手・買い手が見つけやすくなります。

ただし、非公開での交渉になることが多いため、適正な価格設定や契約内容の透明性を確保することが重要です。

スモールM&Aで失敗しないための注意点

スモールM&Aでは、慎重に準備を進めないと、買収後のトラブルにつながることがあります。ここでは、失敗を避けるために注意すべきポイントを解説します。

情報不足によるリスク

スモールM&Aにおいて、売り手と買い手の間で情報共有が不十分だと、取引後に思わぬトラブルが発生する可能性があります。そのため、売り手は事業の財務状況や顧客関係、契約内容などを正確に開示することが重要です。一方で、買い手は、提示された情報を鵜呑みにせず、実際の業務や財務資料を十分に確認しなければなりません。

また、売り手が事業の将来性を過大評価して説明する場合もあるため、過去の業績推移や市場動向を踏まえた冷静な判断も必要です。

情報不足による判断ミスを防ぐためには、可能な限り第三者の専門家を交え、正確な情報収集を行うことが大切となります。

買い手・売り手のミスマッチ

買収後の事業運営を円滑に進めるためには、売り手と買い手の目的や価値観が一致していることが大切です。特に、売り手が経営の一線から退く場合、買い手が同じ経営方針で事業を継続できるかを慎重に見極めなければなりません。

また、買い手が事業に必要なスキルや経験を持っていない場合、経営がうまくいかなくなる可能性があります。したがって、買収の目的を明確にし、事前に事業の引き継ぎ計画をしっかりと立てることが、ミスマッチを防ぐためのポイントとなります。

デューデリジェンスの甘さ

デューデリジェンス(DD)は、M&Aを成功させるうえで欠かせないプロセスですが、スモールM&Aではコスト削減のために十分な調査が行われないケースも少なくありません。ですが、財務状況や契約関係、法務リスクを事前に把握しておかないと、買収後に予想外の負担を抱えかねません。

特に、簿外債務や未払いの取引、従業員の雇用契約に関するリスクは、M&A後の経営に大きな影響を与えるため、細かくチェックすることが重要です。したがって、売り手の説明だけに頼らず、独立した専門家の協力を得て、十分な調査を行うようにしましょう。

PMI(経営統合)計画の不足

PMI(Post-Merger Integration、経営統合)は、買収後の事業運営を成功させるために不可欠なプロセスです。しかし、スモールM&Aでは、契約締結後の統合計画が十分に準備されていないことが多く、経営の混乱を招くケースも散見されます。

PMIが適切に進められないと、買収後に従業員が離職したり、取引先との関係が悪化したりするリスクが高まります。そのため、買収前からPMIの計画を立て、具体的な統合作業やスケジュールを決めておくことが重要です。

売り手と買い手が協力しながらスムーズな引き継ぎを進めれば、事業の安定と成長が実現できるでしょう。

スモールM&Aの費用と相場

スモールM&Aを実施する際には、さまざまな費用が発生します。最後に、スモールM&Aで必要となる費用とその相場について解説します。

仲介手数料

M&A仲介会社を利用する場合、成功報酬として仲介手数料が発生します。一般的に、この手数料は「レーマン方式」と呼ばれる手法で計算され、譲渡額に応じた割合が設定されます。

例えば、譲渡額が1億円の場合、手数料率が5%だとすると、500万円の仲介手数料を成功報酬として支払わなければなりません。

また、仲介会社によっては、着手金(リテイナーフィー)や中間報酬が発生する場合もあります。手数料体系は仲介会社ごとに異なるため、事前にしっかりと確認し、総額のコストを把握しておくことが大切です。

デューデリジェンス費用

デューデリジェンス費用は、依頼する専門家や調査範囲によって異なりますが、一般的には数十万円から数百万円程度が相場とされています。

法務は弁護士、財務は公認会計士、そして税務は税理士などの専門家に依頼するため、調査規模や調査期間によっては、かなりの高額になってしまいます。

デューデリジェンスの必要性は上述の通りですが、高額過ぎるとシナジー効果の妨げにもなるため、規模に合わせた適正な範囲で実施することを心掛けることが大切です。

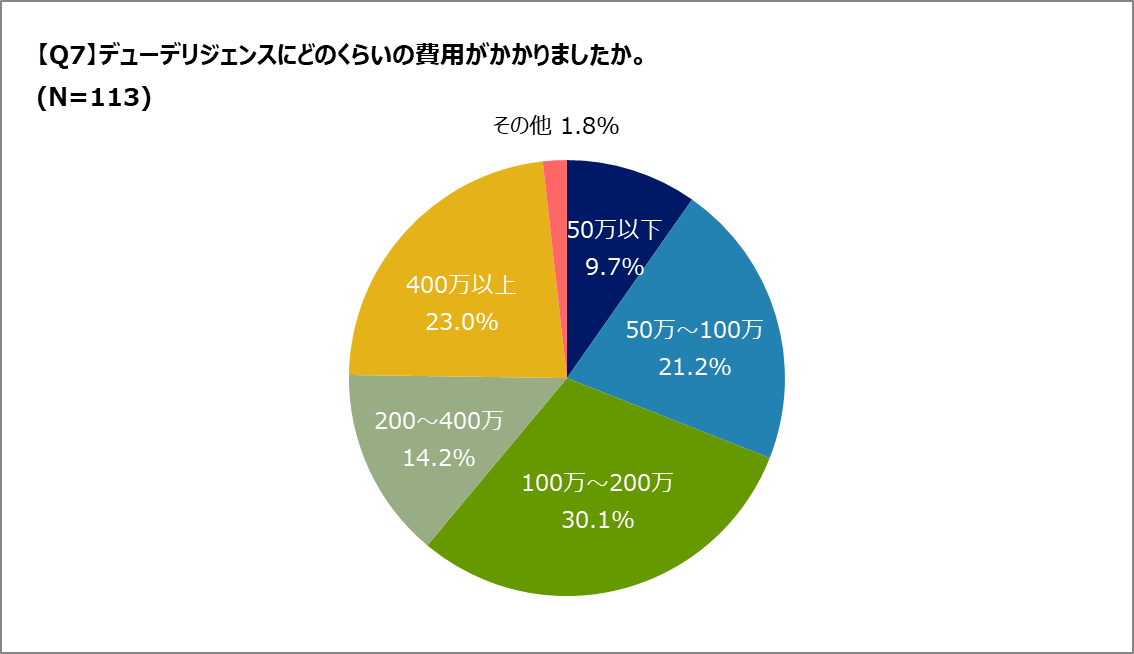

Q.デューデリジェンスの相場はどのくらい?

A.デューデリジェンスの費用は「100万円以上」が多数を占めており、一定の精度と網羅性を確保するには、数百万円規模の投資が一般的であることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

また、デューデリジェンスにかかった費用についてもアンケートを行いました。デューデリジェンスを「十分に実施した」「実施したが不十分だった」と回答した113人に、かかった費用を尋ねたところ、最も多かったのは「100万~200万円」(30.1%)でした。次いで「400万円以上」(23.0%)、「50万~100万円」(21.2%)が続きます。「50万円以下」は9.7%にとどまりました。多くのケースで100万円以上の費用が発生しており、デューデリジェンスには相応の投資が必要であることがわかります。

契約・手続きにかかる費用

M&Aの契約締結には、弁護士や行政書士などの専門家のサポートが必要となるため、その費用が発生します。契約書の作成や登記手続き、許認可の変更などの業務を依頼すると、50万円~300万円程度の費用がかかることが一般的です。

特に、事業譲渡を行う場合、取引先との契約更新や各種名義変更手続きが必要になるため、手続きの煩雑さに応じて費用が増えることがあります。したがって、事前に必要な手続きを確認し、スケジュールとコストを見積もることが大切です。

まとめ

スモールM&Aは、中小企業や個人事業主にとって、事業の成長や継続の有効な手段です。株式譲渡や事業譲渡といった手法があり、適切な方法を選ぶことが重要です。案件を探す際は、マッチングサイトや専門家のサポートなどを活用し、慎重に進めましょう。

また、デューデリジェンスの実施やPMI計画の策定を怠ると、買収後のトラブルにつながるため注意が必要です。コストやリスクを把握しながら、後悔のないM&Aを目指しましょう。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】M&A(売却側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(売却)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件