有限会社を経営している方の中には、「うちでもM&Aはできるのだろうか?」と疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか?ですが実は、有限会社もM&Aを活用することができ、中小企業の問題解決の手段として、有効な選択肢となり得るのです。

そこでこの記事では、有限会社におけるM&Aの基本から具体的な手法、注意点や成功事例まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説していきます。

有限会社とは?株式会社との違いと特例有限会社の基礎知識

有限会社と株式会社の違いを理解すれば、有限会社のM&Aの進め方や、有限会社ならではの注意点も見えてきます。そこでまず、法律や制度の基本について、確認しておきましょう。

有限会社の基本概要

有限会社は、2006年の会社法改正以前に設立された法人形態のひとつですが、2006年以降は新たに設立することができません。

「では、現時点で存在している有限会社は何?」と思われるかもしれませんが、現存する有限会社は、会社法上は「有限会社」でなく「特例有限会社」であり、「法人格を持つ株式会社の一種」とみなされています。

株式会社との主な違い

有限会社は、株式会社と比べると、いくつかの制度的な違いがあります。たとえば、株式会社の取締役には最長で10年の任期がありますが、有限会社の取締役には任期がありません。

またその結果、役員変更の登記頻度も、株式会社と比べると非常に少なくなっています。さらに、有限会社の株式には株式譲渡に制限を設けられており、決算公告の義務もありません。

特例有限会社とは?

上述のように、会社法施行後も存続している有限会社は、「特例有限会社」として扱われています。これは、形式上は株式会社とみなされますが、旧有限会社法の一部規定が引き続き適用される特別な会社形態です。

そのため、株式公開(上場)はできませんが、株式会社と同様にM&Aを行うことは可能であり、株式譲渡や事業譲渡といった一般的な手法も活用できます。

有限会社でもM&Aは可能?基本と注目される理由

先程より述べているように、2006年以降、有限会社は新設できませんが、現存する有限会社であればM&Aは十分可能です。そこで本章では、その理由や背景について紹介します。

有限会社のM&Aは可能?

有限会社は会社法上、特例有限会社として株式会社の一形態と見なされているため、株式会社と同じように、取引先や従業員との関係を引き継ぎながらスムーズに事業承継や統合を進めることができます。

したがって、株式譲渡や事業譲渡などの手法を用いてM&Aを実施することはできますが、基本的にその株式には譲渡制限が設けられているため、定款の確認や株主総会の承認といった手続きが必要になる点には注意しなければなりません。

M&Aを選ぶ主な理由

有限会社がM&Aを選択する背景には、さまざまな経営課題があります。特に多いのは、後継者不在による事業承継の選択肢としての活用です。

それ以外にも、経営難や人材不足の打開策として事業を他社に引き継ぐケースや、資本力のある企業と連携して事業拡大を図るケースなどもあります。このように、M&Aは柔軟でスピーディな出口戦略として、有限会社にとって実用性の高い手法となっています。

有限会社M&Aの手法と進め方

有限会社がM&Aを行う場合、どのような手法を選び、どのように手続きを進めるのかを理解しておくことが重要です。この章では、その主な手法や一般的な流れについて解説します。

主なM&A手法

有限会社のM&Aでは、一般的な中小企業の株式会社と同様に、「株式譲渡」または「事業譲渡」が主に用いられています。

株式譲渡は、買収側が売却側の株式を取得することで会社全体を引き継ぐ方法で、経営資源や従業員、取引関係もそのまま継続できます。一方、事業譲渡は一部の資産や事業だけを譲り渡す手法で、不要な負債やリスクを引き継がずに済む点が、大きなメリットです。

ただし、どちらの手法を選ぶかは、譲渡制限や契約条件、目的によって適切に判断しなければなりません。

M&Aの進め方と一般的な流れ

有限会社がM&Aを行う際には、一般的には、以下のようなステップで手続きが進められます。その内容は株式会社とほぼ同じですが、譲渡制限株式など特有の確認事項もあるため、その点には注意しなければなりません。

- M&A仲介会社など専門家への相談

- ノンネームシート(匿名概要)の作成

- 企業概要書(IM)の作成と提供

- 買い手企業との面談・交渉

- 基本合意書の締結

- 買い手によるデューデリジェンスの実施(財務・法務など)

- 最終契約書の締結

- クロージング(譲渡完了)

なお、株式譲渡を用いる場合は株主総会の承認や定款確認などが必要となるため、あらかじめ準備をしておくことが成功の鍵となります。

有限会社のM&Aにおける注意点

有限会社には株式会社とは異なる制約があるため、M&Aを進める際には、いくつか特有の注意点があります。ここでは、その中でも特に注意しなければならない3点について解説します。

譲渡制限株式の確認

一般的にほとんどの有限会社の株式には、譲渡制限が設けられています。譲渡制限とは、株式を第三者に譲渡する際に、株主総会の承認が必要となることを意味します。

したがって、有限会社のM&Aを実施するにあたり、株式譲渡を行うのであれば、事前に定款で譲渡制限の有無や承認要件を確認し、必要に応じて株主総会での決議を経なければなりません。

また、スムーズな取引を実現するためには、事前準備として定款や株主構成の見直しを行い、関係者の理解と同意を得ておくことが重要となります。

従業員・取引先への影響

M&Aによる経営体制の変更は、従業員や取引先に不安を与えることがあります。買収側の企業文化や労働条件の違いにより、従業員の離職や士気の低下が起こる可能性も否定できません。また、長年築いてきた取引先との信頼関係が損なわれることもあり得ます。

そのため、M&Aの方針や背景を丁寧に説明し、関係者の不安を払拭するように心掛けなければなりません。こうしたソフト面でのケアを怠ると、M&Aの失敗につながる恐れがあるため、細心の注意や配慮が必要です。

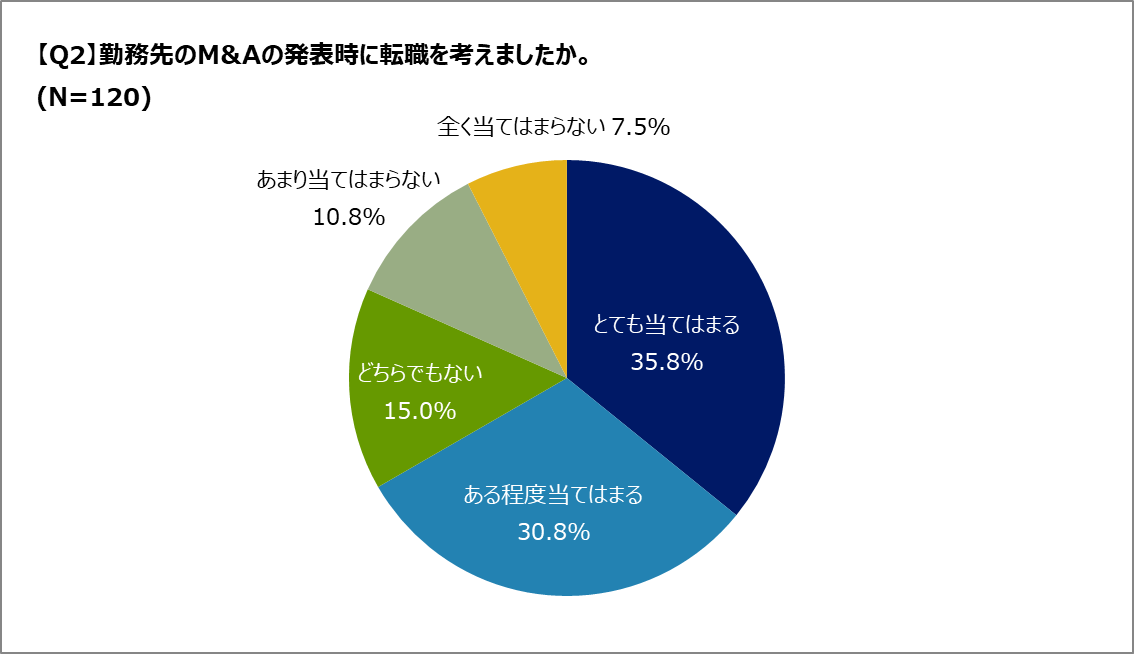

Q.M&Aの発表時に退職を検討する?

A.勤務先のM&A発表をきっかけに「転職を考えた」とする人が約7割にのぼり、多くの社員が将来やキャリアの見直しを意識する契機となっていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先のM&A発表時に「転職を考えた」と回答した人は、「とても当てはまる」(35.8%)と「ある程度当てはまる」(30.8%)を合わせて66.6%にのぼりました。一方で、「どちらでもない」は15.0%、「あまり当てはまらない」は10.8%、「全く当てはまらない」は7.5%という結果に。多くの人がM&Aをきっかけにキャリアの見直しを考えている実態がうかがえます。

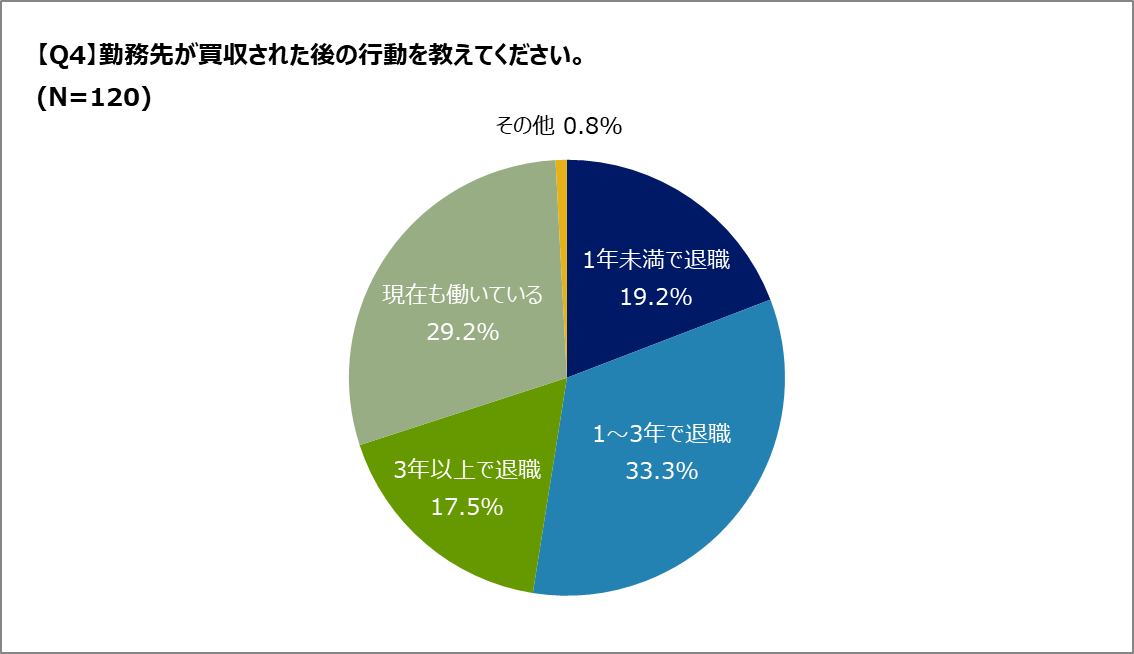

Q.M&Aによる退職率はどのくらい?

A.勤務先の買収後、「1〜3年で退職した」という人が半数を占め、M&Aが従業員の離職や定着に一定の影響を及ぼしていることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された後の行動については、「1〜3年で退職した」と回答した人が最多で33.3%でした。「現在も働いている」が29.2%で続き、「1年未満で退職」が19.2%、「3年以上で退職」が17.5%という結果に。多くの人が買収から数年以内に職場を離れており、M&Aが従業員の定着にも影響を与えていることがうかがえます。

情報管理と秘密保持

M&Aの過程では、財務情報や契約内容、人材に関する機密情報が数多くやり取りされます。したがって、情報漏洩が発生すると、信用の失墜や交渉の決裂といった深刻なリスクを招きかねません。

中小企業の場合、情報管理体制が脆弱なケースも珍しくないため、重要な情報を取り扱う際には、慎重に行わなければなりません。

また、情報漏洩を防ぐためには、ノンネームシートや秘密保持契約(NDA)を適切に交わし、情報アクセスの権限を限定するなど、M&Aの初期段階からセキュリティを意識した運用をする必要があります。

有限会社M&Aのメリットとデメリット

有限会社のM&Aには、売り手・買い手のそれぞれに、利点と課題があります。そこで本章では、双方の視点から、メリットとデメリットについて解説します。

売却(譲渡)側のメリット・デメリット

売却側にとっての最大のメリットは、後継者不在を解消できることです。特に家族内に事業を継ぐ人材がいない場合でも、第三者に事業を引き継いでもらうことで、従業員の雇用や取引先との関係を維持できます。また、M&Aにより企業の資産価値を現金化することで、経営者の老後資金や新たな事業資金に充てることも可能です。

一方で、交渉やデューデリジェンスにはそれなりの時間がかかるため、情報開示による心理的負担が大きくなる傾向があります。さらに、買い手との相性や条件次第では、譲渡後の社風変化や従業員の不安が課題となる場合もあります。

買収側のメリット・デメリット

買収側にとっては、既存の顧客基盤や取引関係、従業員、設備などを一括して取得できる点が大きな魅力です。ゼロから新規事業を立ち上げるよりも、時間やコストを抑えて即戦力を得ることができ、地域密着型の企業を買収すれば、市場参入もスムーズです。また、有限会社の多くは運営コストが低いため、財務的な負担も比較的軽く済む点も魅力です。

ただし、企業文化や経営方針の違いが障壁となることもあり、統合後に従業員が離職するリスクや、期待通りの成果が得られない可能性もあるため、実施前には十分な調査と準備が必要です。

有限会社M&Aの事例紹介

ここでは、有限会社が上場企業に買収された実際のM&A事例を2つ紹介します。それぞれの企業がどのような背景で売却され、どのような効果を生んだのかを見てみましょう。

株式会社インクルーシブによる有限会社オレンジの買収

2023年5月、メディアとコンテンツの事業展開を行う東証グロース上場企業の株式会社インクルーシブは、有限会社オレンジの全株式を取得し、子会社化すると発表しました。オレンジは、アニメやゲームに関連するビジュアル制作・クリエイティブ業務を手がける企業で、少数精鋭ながら高い技術力を持ち、業界内でも信頼を集めていました。

インクルーシブは、メディア領域に加えてクリエイティブ領域の強化を重要戦略と位置づけており、本件買収により、ゲーム・アニメなどの成長市場における制作力と人材を取り込む狙いがあります。

また、同社が展開するデジタルメディアとの連携によって、IPビジネスの展開やマルチメディア展開を視野に入れています。

ココカラファインによる有限会社薬宝商事の買収

2023年3月、ドラッグストア大手の株式会社ココカラファイン(現マツキヨココカラ&カンパニー、東証プライム上場)は、神奈川県で2店舗の調剤薬局を展開する有限会社薬宝商事の全株式を取得し、完全子会社化しました。薬宝商事は、地域密着型のドラッグストアを複数展開し、長年にわたり地域住民に親しまれてきた企業です。

このM&Aは、ココカラファインにとって神奈川エリアでの店舗網を強化し、地域戦略をさらに推進することを目的としたものでした。買収後も薬宝商事の店舗運営は継続され、従業員や顧客の信頼を損なうことなくスムーズな統合が行われています。

有限会社M&Aを成功に導く専門家の活用法

M&Aには法務・財務・税務など多くの専門領域が関係するため、信頼できる専門家の支援を得ることが成功の鍵となります。そこで最後に、有限会社のM&Aを成功に導くために重要となる専門家の役割や選び方、注意すべきポイントについて解説します。

M&A仲介会社や専門士業の役割

M&Aをスムーズに進めるためには、M&A仲介会社や専門士業の支援が不可欠です。仲介会社は、売り手と買い手のマッチングから条件交渉、スケジュール管理、成約後のサポートまで一貫して対応します。こうした専門性を有する担当者が間に入ることで、当事者同士では気づきにくい論点やリスクを事前に整理できるのが大きなメリットです。

また、法務や税務、会計の視点では、弁護士や税理士、公認会計士といった専門士業のサポートが必要不可欠です。特に有限会社の場合、株式譲渡の譲渡制限や定款の規定確認、役員変更登記などが絡むため、手続きを誤ると大きなトラブルにつながる可能性もあります。

したがって、専門家を適切に活用し、法令遵守を徹底しながら、リスクを最小限に抑えたM&Aの実現を目指すと良いでしょう。

専門家選びで注意すべきポイント

M&Aにおける専門家の選定は非常に重要です。まず、有限会社や中小企業のM&Aに関する実績があるかどうかを確認することが基本となります。

有限会社のM&Aは、大企業を対象としたM&Aとは異なり、地域性や企業風土、人間関係を重視した柔軟な対応が求められるケースも多いと言えます。したがって、経験と実務感覚のある専門家を選ばなければなりません。

それに加えて、報酬体系の明確さや、契約内容の透明性なども、専門家選びにおいて重要となるポイントです。たとえば、着手金の有無や成功報酬の算定基準、途中解約時の扱いなどをあらかじめ確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

また、無料相談を通じて、信頼関係を築けるかどうか、丁寧な説明を行う姿勢があるかを見極めるのも大切です。最終的には、冷静かつ誠実に寄り添ってくれるパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。

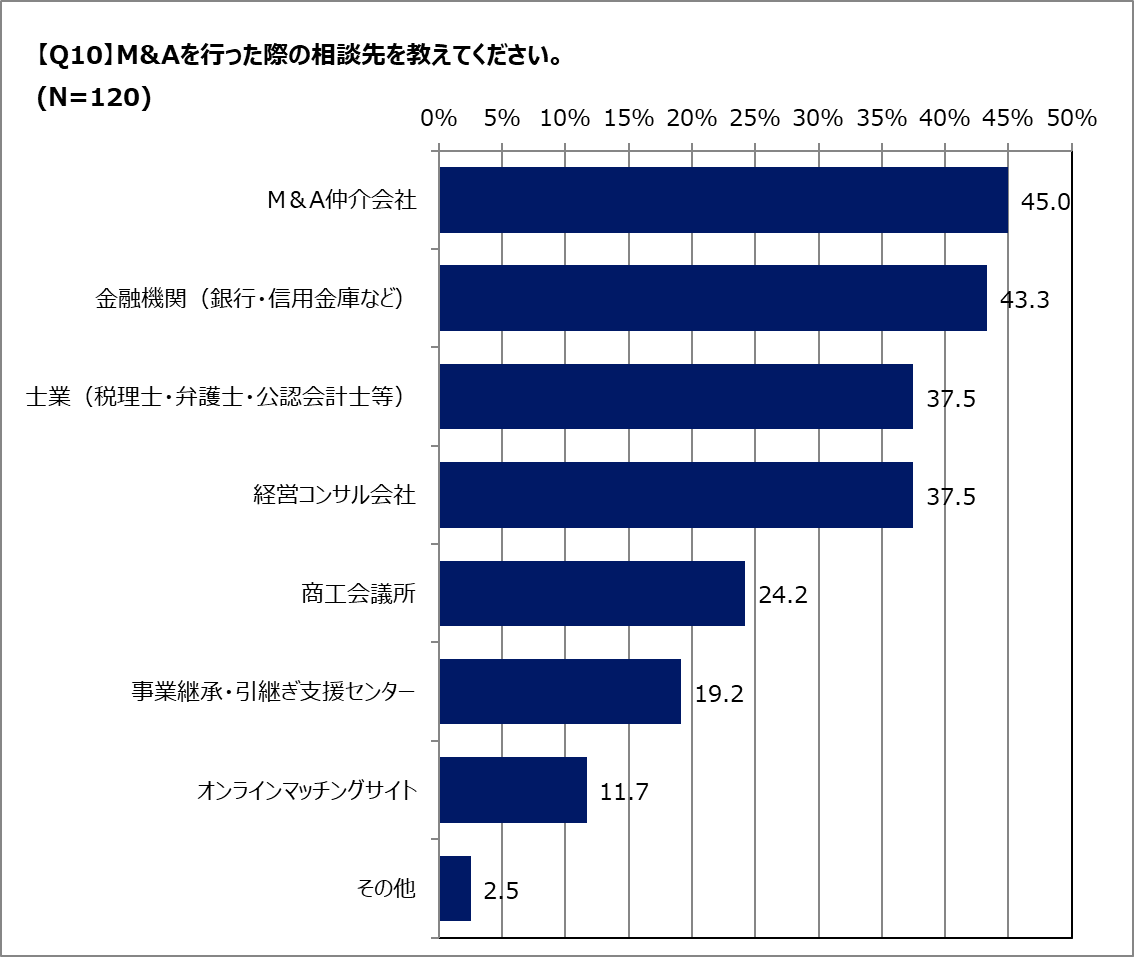

Q.M&A(買収)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(買収)では「M&A仲介会社」や「金融機関」など、実績のある専門機関への相談が主流であり、信頼性と専門性を重視した支援体制が選ばれていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、M&A(買収)を行う際に相談した相手について、アンケート調査を行いました。買収経験のある人で最も多かったのは「M&A仲介会社」(45.0%)でした。次いで「金融機関(銀行・信用金庫など)」(43.3%)、「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」(37.5%)、「経営コンサル会社」(37.5%)が続いています。一方で、「オンラインマッチングサイト」は11.7%にとどまりました。M&Aでは、実績ある専門機関への相談が主流であることがわかります。

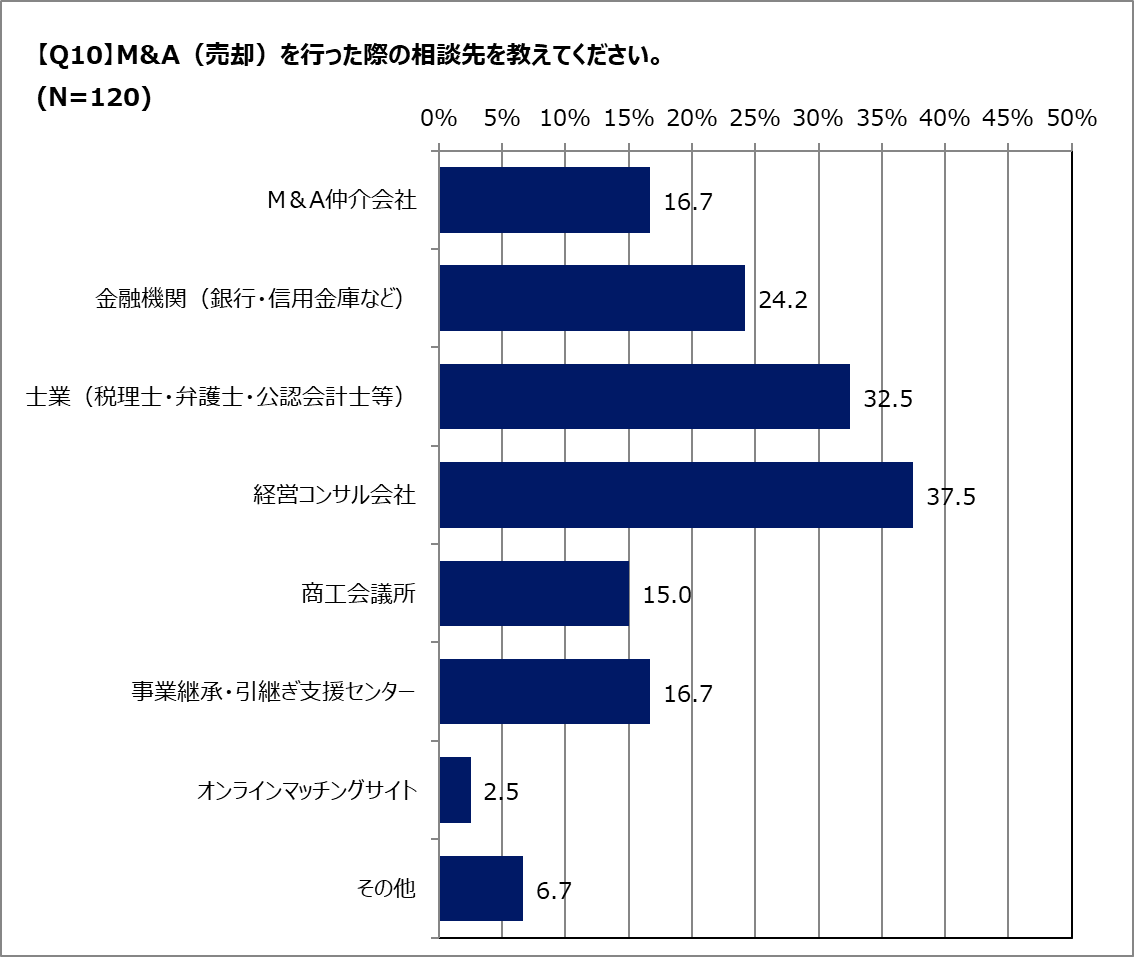

Q.M&A(売却)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(売却)では「経営コンサル会社」や「士業」への相談が多く、状況に応じて複数の専門家を組み合わせて活用する傾向が見られます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を行う際に相談した相手について尋ねたところ、以下の結果となりました。「経営コンサル会社」との回答が最も多く、全体の37.5%を占めました。次いで「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」が32.5%、「金融機関(銀行・信用金庫など)」が24.2%と続きます。一方で「M&A仲介会社」や「事業継承・引継ぎ支援センター」への相談も一定数あり、売却に際しては複数の専門家の支援を受けているケースが多いことがわかります。

まとめ

有限会社であっても、事業承継や成長戦略の一環として、M&Aは十分に活用可能です。株式会社との制度上の違いを理解したうえで、適切な手法や流れに沿って進めれば、従業員や取引先との関係を維持しながら円滑な譲渡が実現できるでしょう。

また、注意点を踏まえたうえでの事前準備や、信頼できる専門家のサポートがあれば、リスクを最小限に抑えることも可能です。限られた経営資源の中で、企業の未来をつなぐ選択肢として、M&Aは今後ますます重要な手段となってきます。本記事の内容を参考に、ぜひ前向きに検討してみて下さい。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】M&A(売却側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(売却)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】勤務先のM&Aに関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳で勤務先が買収された経験を持つ男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件