近年、後継者不足や人材難といった経営課題を背景に、零細企業でもM&Aという選択肢を検討するケースが増えてきました。かつては大企業同士の再編というイメージが強かったM&Aですが、今では小規模な企業でも活用できる実務的な手法として注目を集めています。

とはいえ、「うちのような小さな会社では無理では?」と不安を感じる経営者も少なくありません。

そこでこの記事では、零細企業がM&Aを成功させるためのポイントや注意点をわかりやすく解説します。事前の準備から売却方法、リスクへの対応策まで一つずつ整理しながら、M&Aを現実的な選択肢として検討するための基礎知識をお伝えします。

零細企業でもM&Aは可能?注目される理由

近年、零細企業によるM&Aが、経営課題を解決する有効な手段として注目を集めています。そこでまず、零細企業の特徴や、M&Aの対象として注目されている背景について解説します。

零細企業の定義と中小企業との違い

零細企業とは、一般的に従業員数が5名以下、または年間売上が数千万円程度の小規模な事業体を指します。中小企業と比較すると、事業規模・資金力・人材面での差が大きく、経営の柔軟性や継続性に課題を抱えるケースが多いのが特徴です。

こうした構造的な脆弱性から、事業の存続や承継に課題を抱える企業が多く、M&Aを活用するニーズが近年高まっています。

M&A市場の変化と小規模企業への広がり

これまでM&Aといえば上場企業や中堅企業が中心でしたが、近年では「スモールM&A」と呼ばれる小規模な取引が急増しています。これは、M&Aプラットフォームの普及や仲介手数料の低廉化により、零細企業でも気軽にM&Aを検討できる環境が整ってきたためです。

事業の持続可能性を重視する流れの中で、黒字にもかかわらず後継者がいない零細企業の売却が活発化しており、買い手にとっても魅力的な市場として広がっています。

零細企業がM&Aを選ぶ主な理由

零細企業がM&Aを選ぶ最大の理由は、事業承継問題を解決するためです。身内に後継者がいない場合や従業員に経営を任せられない場合でも、第三者に売却すれば、事業が継続できます。

また、従業員の雇用や自社ブランドを守りたいと考える経営者に対しても、M&Aは有効です。さらに、経営資源の豊富な企業に自社を譲渡することで、事業成長の可能性を広げることも期待できます。

このようなさまざまなニーズから、M&Aを選ぶ零細企業が増えています。

零細企業のM&A手法と選び方

M&Aには、その目的や規模に応じたさまざまな手法があります。これは零細企業の場合も同様で、零細企業のM&Aにも、状況に合わせたいくつかの手法があります。

そこで本章では、零細企業のM&Aで用いられることの多い代表的な手法と、それぞれの特徴や選び方について解説します。

株式譲渡とその特徴

株式譲渡とは、売り手の株主が持つ会社の株式を、買い手企業に譲り渡すことで経営権を移転する手法のことです。株式譲渡を用いると、売り手から買い手へ契約関係や資産・負債などをそのまま引き継げるため、手続きが比較的簡易で済むのが大きな利点です。

ただし、包括的に承継することになるため、買い手は過去の債務や取引上のリスクも承継することになります。そのため、事前に十分な調査とリスクの洗い出しは欠かせません。

ちなみに、株式譲渡によるM&Aは、大企業や中小企業はもちろんのこと、小規模企業でも実施しやすい手法として広く利用されています。

事業譲渡とその特徴

事業譲渡とは、会社の一部もしくは全部の事業を、資産や契約単位で他社に引き継ぐ方法です。売り手にとっては、選択的に事業を売却できる点がメリットであり、赤字部門や不要な資産などをピンポイントで切り離せるという利点があります。

一方、取引先との契約を個別に承認・締結し直す必要があるため、買い手側の手続きは煩雑になりがちです。そのため、従業員の雇用継続や事業の円滑な移行のためには、じっくりと時間をかけた丁寧な準備が必要となります。

零細企業に適した手法の選び方

零細企業がM&Aを行う際には、規模や負債の状況、取引先との関係性などを踏まえたうえで、手法を選ぶことが大切です。債務リスクを回避したい場合は事業譲渡が有効ですが、それ以外の場合であれば、株式譲渡を選択するのが現実的です。

また、従業員の引き継ぎが重要となる業種の場合は、法人を丸ごと包括的に継承できる株式譲渡の方が適しています。

いずれにしても、どの手法が適しているのかは状況によって変わるため、専門家と相談しながら、自社に最も合う形を選択することが成功の鍵となります。

企業価値はどう決まる?価格の目安と評価方法

零細企業のM&Aでは、企業価値をどう算定するかが重要なポイントとなります。ここでは代表的な評価方法や相場の傾向、価格を高めるための工夫について解説します。

よく使われる評価方法

M&Aを行うためには、対象となる企業の価値を評価しなければなりません。その評価には、主に以下の方法が用いられています。

- インカムアプローチ

-

将来の収益予測に基づいて企業価値を算定する方法で、成長性を重視する取引などで用いられます。

- マーケットアプローチ

-

対象企業と業種や規模の類似する取引事例を参考に価格を見積もる手法で、相場に応じた企業価値の算定が行われます。

- コストアプローチ

-

対象企業の純資産に基づいて評価額を算定する方法で、特に小規模企業でよく用いられます。

なお、実務上は、コストアプローチによって算出された時価純資産価格に、「のれん」を加えた金額を企業価値とする「年買法」が評価方法として用いられるケースが、多く用いられています。

零細企業M&Aの相場感と実例

零細企業のM&Aでは、売却価格が数百万円から数千万円程度に収まるケースが多く見られます。年買法であれば、のれん代として年間営業利益の2〜3年分を目安に評価されることが一般的です。

したがって、財務状況が悪いケースでの成約は難しいと言わざるを得ません。ただし、赤字企業であっても、ノウハウや人材、ブランド力や取引先などが評価されて成約する例もあります。

したがって、単純な利益ベースだけで判断せず、専門家の意見を交えて価格を検討することが重要となります。

売却価格を高めるための工夫

売却価格を少しでも高めたい場合は、事前の準備がカギを握ります。たとえば、財務内容を整理し、不要な支出や債務を減らしておけば、買い手に好印象を与えられます。

また、業務フローの「見える化」や、後継者が引き継ぎやすい体制の整備も、価値を高める大きな要因になるでしょう。さらに、収益性の高い事業があればアピール材料になりますし、買い手のメリットを明確に伝えることも、交渉を優位に進めるポイントとなります。

M&A成功のために売り手が準備すべきこと

売却を成功させるには、事前の準備が何より大切です。ここでは零細企業の売り手が取り組むべき基本的な準備について解説します。

財務や契約状況の整理

M&Aの交渉をスムーズに進めるには、まず、財務状況や契約関係などを明確にしておかなければなりません。貸借対照表や損益計算書などの基本資料はもちろん、融資関係の契約書類やリース契約の内容、税務の申告状況なども整理しておく必要があります。

これらが曖昧では、買い手が不安を感じて交渉が停滞しかねません。そのため、税理士などの専門家に相談し、第三者に説明できる形に整えておくようにしましょう。

自社の強みを明確化する

売却をスムーズに行うためには、自社の魅力や強みを明確にし、それを買い手にしっかり伝える準備が大切です。たとえば、地域密着の営業ネットワークや長年の顧客との信頼関係、熟練した従業員の存在など、小規模企業ならではの価値などがアピールできるようにしておきましょう。

こうした強みを具体的な数値や事例で示せれば、買い手の評価も高まりやすくなります。したがって、自社の「売りどころ」は何かを客観的に洗い出し、資料化しておくことが非常に重要となります。

従業員・取引先への対応策

M&Aに伴う変化で、最も不安を感じるのは従業員や取引先です。売却が決まったからといって急に伝えるのではなく、タイミングを見計らって丁寧な説明を行うことが重要です。

従業員には、雇用条件がどうなるのか、働き方は変わるのかといった点を事前にしっかり伝えなければなりません。また、主要な取引先には、買収後の対応や取引継続の意思を明確に示すことで、信頼関係を維持するように心がけましょう。

零細企業ならではの注意点とリスク管理

零細企業のM&Aには、零細企業ならではのリスクがあります。ここでは、トラブルを未然に防ぐために気をつけたいポイントについて解説します。

情報漏洩リスクへの対応

M&Aの初期段階では、企業の内部情報や経営方針、財務データなどを買い手に提供する場面が多くあります。その際、十分な対策を講じておかなければ、情報漏洩や営業上の不利益を被る可能性もあります。

したがって、情報を開示する前に、秘密保持契約(NDA)を必ず締結し、機密情報の範囲や管理方法を明確にしておかなければなりません。また、開示する情報の内容やタイミングにも注意を払い、必要以上の情報を開示しないことも大切となります。

従業員の不安と離職リスク

上述のように、M&Aが公表されると、従業員の間に不安が広がることがあります。「雇用はどうなるのか」「職場環境が大きく変わるのでは」といった懸念が高まれば、優秀な人材が流出するリスクも生じかねません。

これを防ぐためには、M&Aの目的や今後の方針を早い段階で丁寧に説明し、不安を払拭することが大切です。新体制下での働き方や待遇が大きく変わらないことを伝え、従業員の安心感を高めるように心がけましょう。

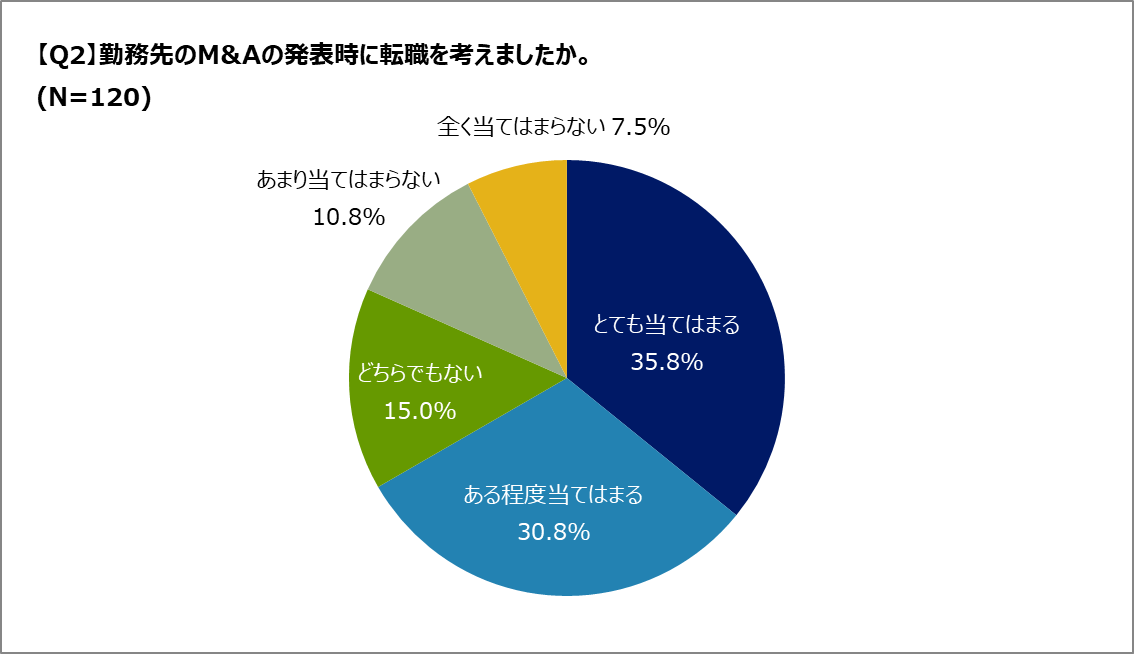

Q.M&Aの発表時に退職を検討する?

A.勤務先のM&A発表をきっかけに「転職を考えた」とする人が約7割にのぼり、多くの社員が将来やキャリアの見直しを意識する契機となっていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先のM&A発表時に「転職を考えた」と回答した人は、「とても当てはまる」(35.8%)と「ある程度当てはまる」(30.8%)を合わせて66.6%にのぼりました。一方で、「どちらでもない」は15.0%、「あまり当てはまらない」は10.8%、「全く当てはまらない」は7.5%という結果に。多くの人がM&Aをきっかけにキャリアの見直しを考えている実態がうかがえます。

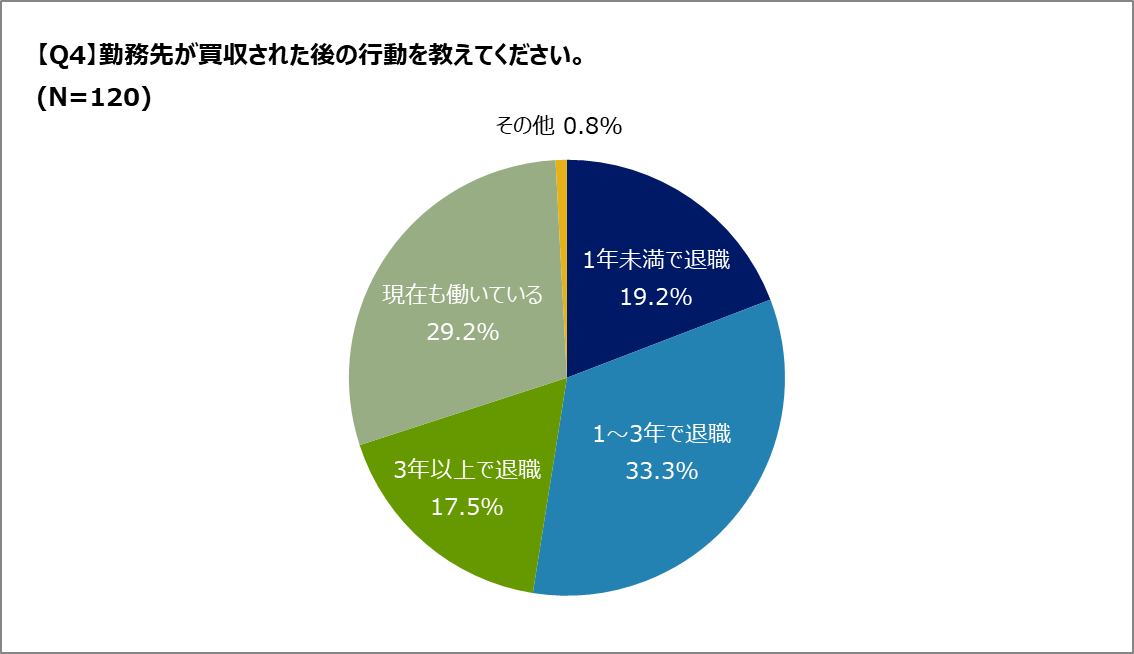

Q.M&Aによる退職率はどのくらい?

A.勤務先の買収後、「1〜3年で退職した」という人が半数を占め、M&Aが従業員の離職や定着に一定の影響を及ぼしていることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

勤務先が買収された後の行動については、「1〜3年で退職した」と回答した人が最多で33.3%でした。「現在も働いている」が29.2%で続き、「1年未満で退職」が19.2%、「3年以上で退職」が17.5%という結果に。多くの人が買収から数年以内に職場を離れており、M&Aが従業員の定着にも影響を与えていることがうかがえます。

仲介手数料と専門家の選定

M&Aには仲介会社やアドバイザーのサポートが欠かせませんが、仲介手数料の仕組みは複雑であり、不透明にもなりがちです。特に零細企業の場合、M&Aの規模と比べて手数料が割高となるケースもあるため、事前に報酬体系をしっかり確認しておかなければなりません。

また、着手金・成功報酬・中間報酬など、各費用の内容や支払いのタイミングを正しく理解し、複数の仲介会社から見積もりを取ったうえで、選定するようにしましょう。

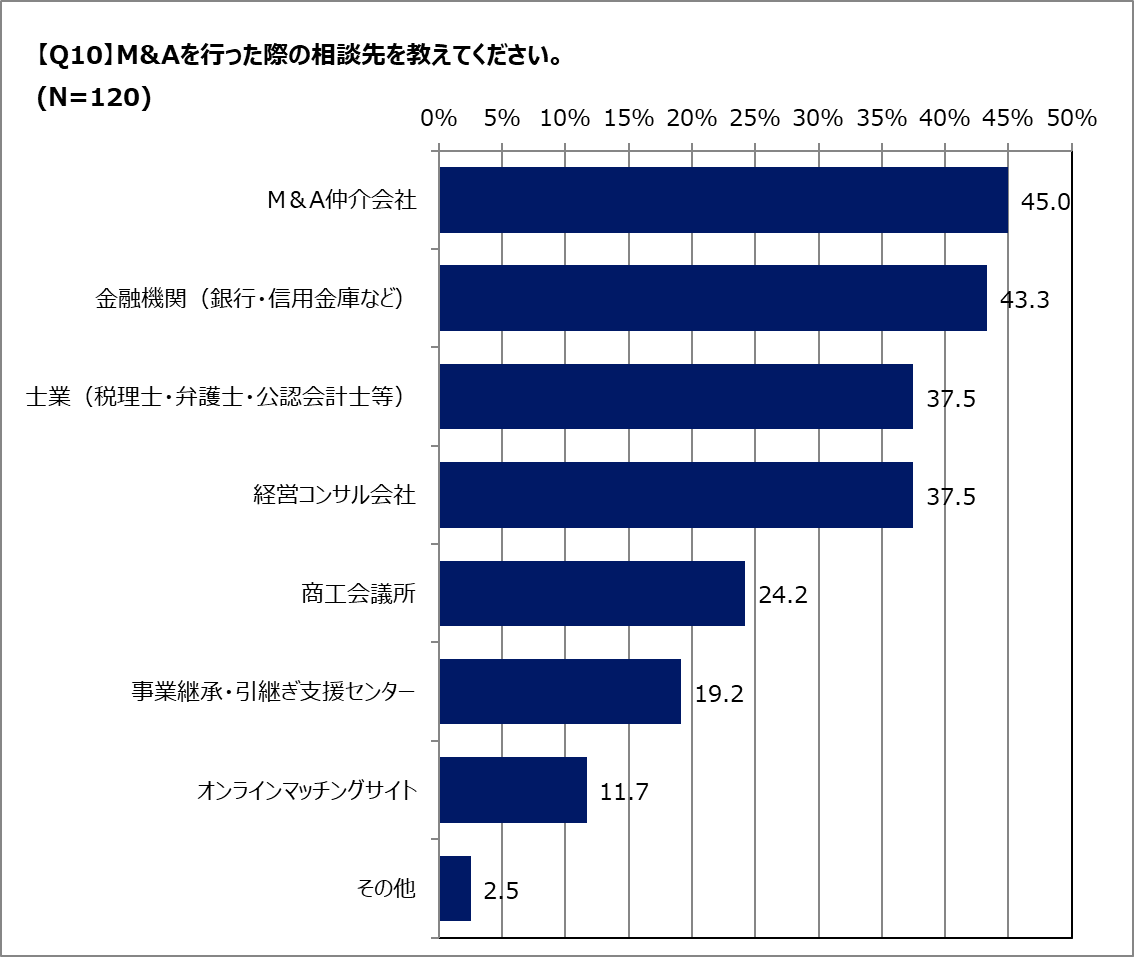

Q.M&A(買収)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(買収)では「M&A仲介会社」や「金融機関」など、実績のある専門機関への相談が主流であり、信頼性と専門性を重視した支援体制が選ばれていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、M&A(買収)を行う際に相談した相手について、アンケート調査を行いました。買収経験のある人で最も多かったのは「M&A仲介会社」(45.0%)でした。次いで「金融機関(銀行・信用金庫など)」(43.3%)、「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」(37.5%)、「経営コンサル会社」(37.5%)が続いています。一方で、「オンラインマッチングサイト」は11.7%にとどまりました。M&Aでは、実績ある専門機関への相談が主流であることがわかります。

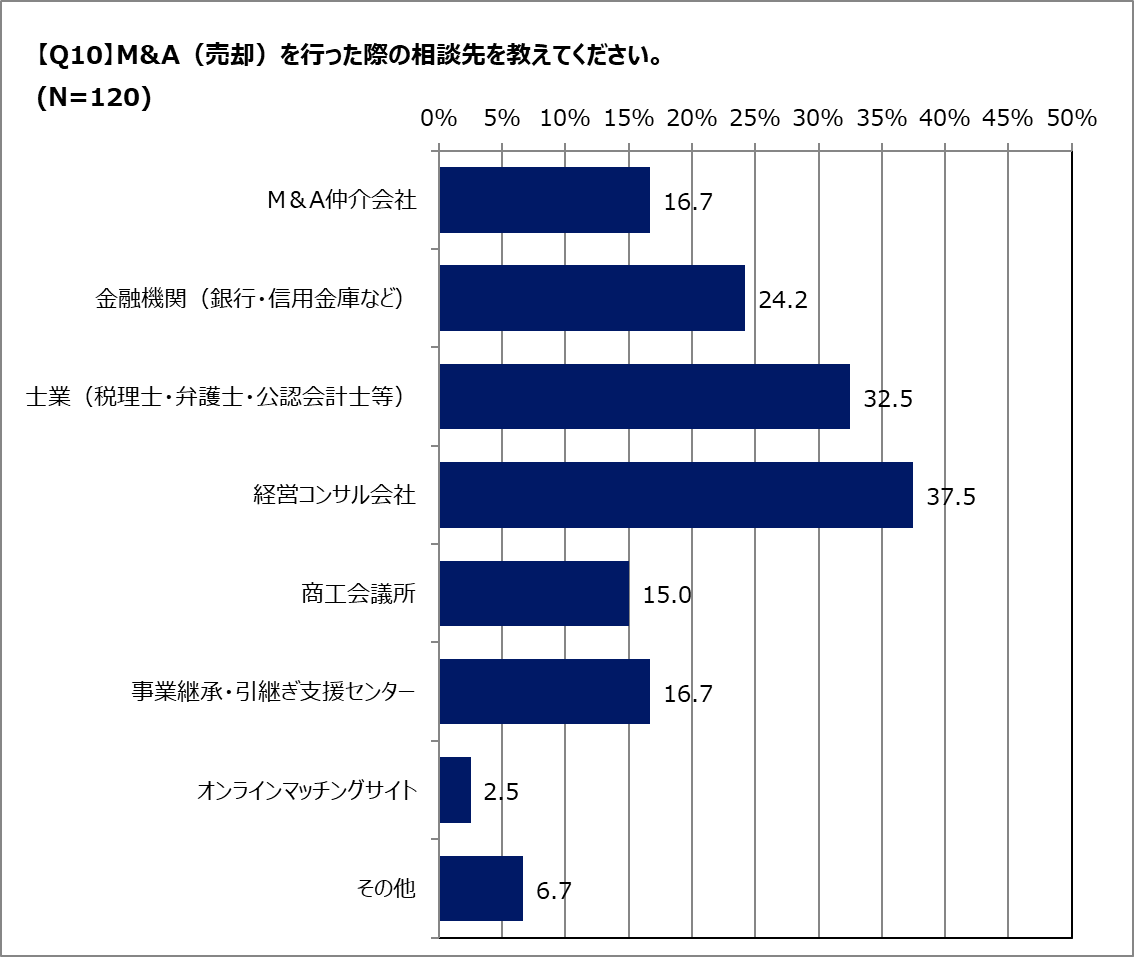

Q.M&A(売却)は誰に相談すれば良い?

A.M&A(売却)では「経営コンサル会社」や「士業」への相談が多く、状況に応じて複数の専門家を組み合わせて活用する傾向が見られます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を行う際に相談した相手について尋ねたところ、以下の結果となりました。「経営コンサル会社」との回答が最も多く、全体の37.5%を占めました。次いで「士業(税理士・弁護士・公認会計士等)」が32.5%、「金融機関(銀行・信用金庫など)」が24.2%と続きます。一方で「M&A仲介会社」や「事業継承・引継ぎ支援センター」への相談も一定数あり、売却に際しては複数の専門家の支援を受けているケースが多いことがわかります。

零細企業がM&Aを成功させるためのコツ

成功するM&Aには、共通するいくつかのポイントがあります。ここでは、売り手・買い手それぞれの立場から、零細企業がM&Aを成功させるために意識すべきポイントについて解説します。

売り手は「早めの準備」と「専門家の活用」がカギ

零細企業がM&Aで満足のいく結果を得るには、準備の早さと専門家のサポートが非常に重要です。特に、引退時期が見えてから慌てて動くのではなく、3〜5年前から売却を視野に入れておくと、余裕を持った交渉や企業価値向上の工夫が可能になります。

たとえば、財務内容を整えたり、主要な契約を見直したりするだけでも、買い手の印象は大きく変わります。また、経験豊富なM&A仲介会社や士業の専門家に早い段階から相談しておけば、買い手とのマッチングから交渉、契約まで、一貫したサポートを受けることが可能です。

経営者自身だけで進めようとすると、適正価格で売却できなかったり、トラブルに発展してしまったりする可能性もあるだけに、経験や専門知識が豊富な第三者の力をうまく借りることが、成功への近道と言えるでしょう。

買い手は「明確なビジョン」と「慎重な選定」を

買い手が後悔のないM&Aを実現するためには、戦略的な視点を持つことが必要です。まず、なぜその企業を買収したいのか、買収して何をしたいのか、を明確にすることが出発点です。新たな市場への進出、人材・技術の獲得、既存事業とのシナジーなど、狙いがはっきりしていれば、相手企業の選定にもブレがなくなります。

また、実際の選定では、売り手企業の財務状況、取引先、従業員構成、オーナーの経営姿勢など、幅広い視点から、最適となる売り手を慎重に見極めなければなりません。

さらに、PMI(経営統合)の成否がM&A全体の結果を左右するため、買収後の統合プランも並行して検討する必要があります。

このように、準備を入念に行い、単なる買収ではなく成長の起点として活用できるようなM&Aを目指すことが、買い手の成功に直結します。

まとめ

零細企業のM&Aは、事業承継や経営課題を解決するための有効な選択肢です。企業価値の評価や手法の選定、従業員や取引先への対応など、押さえるべきポイントは多いですが、それらのひとつひとつに対し、しっかりとした準備を重ねれば、スムーズな売却や買収が可能になります。

専門家の意見を適宜取り入れながら、後悔のないM&Aの実現を目指しましょう。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】M&A(売却側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(売却)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】勤務先のM&Aに関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳で勤務先が買収された経験を持つ男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件