会社を買う——そんな選択肢が、いま個人やサラリーマンの間で注目を集めています。ゼロから起業するよりも低リスクで、すでに収益があるビジネスを引き継げることが魅力です。本記事では、個人が会社を買うメリットやリスク、価格帯、失敗例、そして成功のコツまでをわかりやすく解説します。

会社を買うという選択肢とは?個人・サラリーマンでも可能なのか

「会社を買う」と聞くと、大企業や投資ファンドを想像するかもしれません。しかし、近年では、個人やサラリーマンが中小企業を買収する「個人M&A」が現実的な選択肢となっています。

事業承継問題の影響で、手が届く価格帯の案件も増加すると共に資金調達手段も広がり、経営経験がなくても挑戦しやすい環境が整いつつあります。

では実際に、どんな人が会社を買い、どんな企業が対象となるのでしょうか。

個人でも可能な「会社を買う」時代

近年、「個人M&A」という言葉が広まり、個人でも会社を買うことが現実的な選択肢となってきました。背景には深刻な後継者不足があり、改善傾向にあるものの中小企業の約53.9%が後継者未定ともいわれています(出典:帝国データバンク | 全国「後継者不在率」動向調査(2023年))

この流れを受けて、M&Aマッチングサイトや仲介会社は個人向けサービスを拡充し、政府系金融機関の融資制度も整えており、自己資金が少なくても買収できるケースが増えています。

株式譲渡や事業譲渡など買収手法も多様化し、30〜40代の会社員や独立志向の高い個人にとって「会社を買う」は現実的な起業手段として注目されているのです。

買える会社の種類と特徴

個人が買収する企業は、年商1億円未満・従業員10名以下の小規模企業が中心です。一方の売却理由の多くは、オーナーの高齢化や後継者不在といったものです。

業種は製造業からサービス業まで幅広く存在しますが、特に安定した顧客基盤を持つBtoB企業や、特定の許認可・技術を保有する企業は人気があります。

こうした企業は、ゼロからの起業に比べ、既に事業基盤が整っており、異業種からの参入にも適しています。買い手の属性も多様化しており、管理職経験者や個人事業主など、さまざまな人が「会社を買う」という選択肢が現実的になったといえるでしょう。

個人M&Aに関する調査

実際に、個人M&Aについて理解している人は、どのくらいいるのでしょうか。

今回は、20~59歳の男女に「個人M&Aの理解度」についてアンケートを行いました。

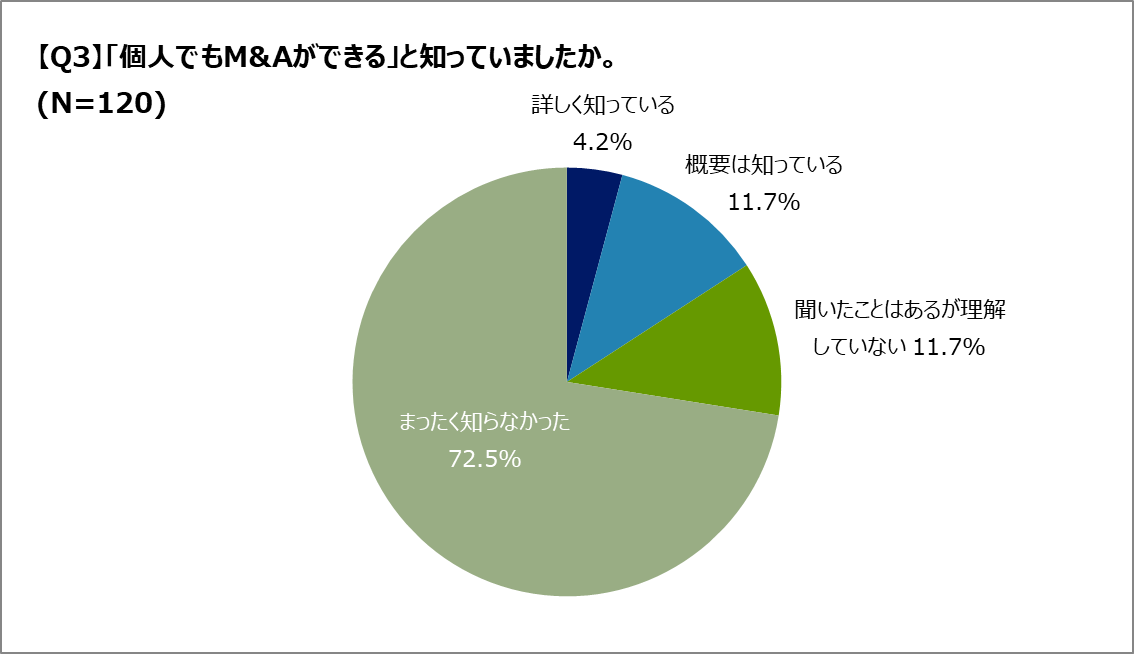

Q.個人M&Aの認知度はどれくらい?

A.7割以上の人が個人M&Aを知らず、まだ一般に浸透していないといえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に個人M&Aの認知度について調査したところ、「まったく知らなかった」が最多で、次いで「聞いたことはあるが理解していない」が続きました。個人M&Aは、まだ一般に浸透していないことが明らかになりました。

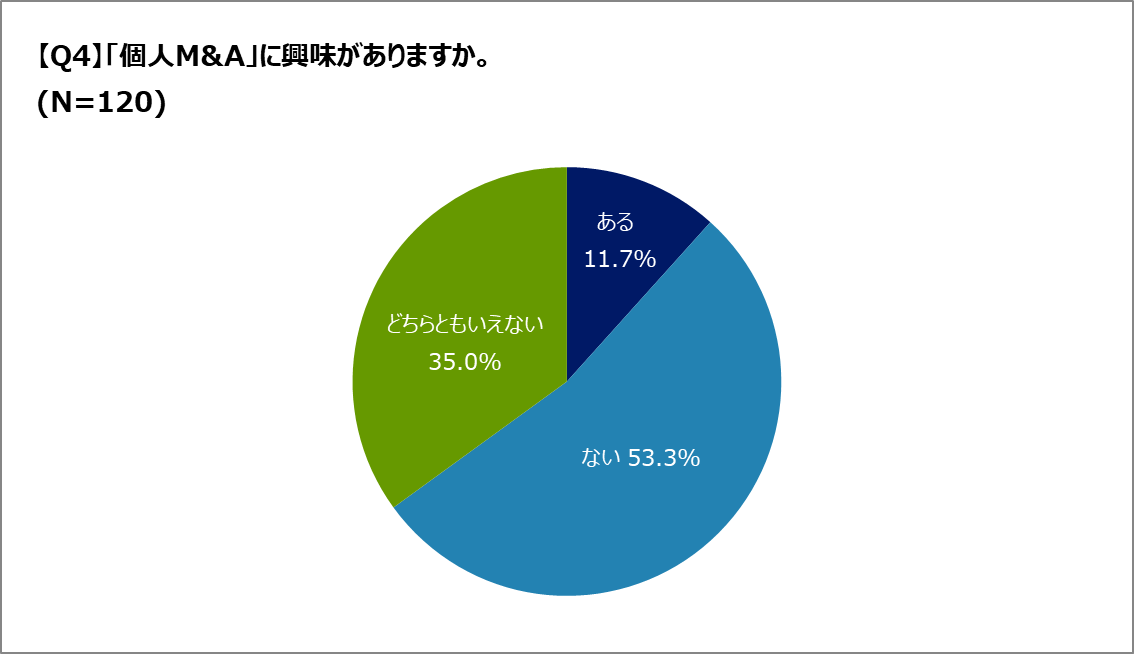

Q.個人M&Aに興味がある人はどれくらい?

A.過半数以上が興味を持っておらず、個人M&Aの関心度はまだ限定的です。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に個人M&Aの関心度について調査したところ、「興味はない」が最も多く、次いで「どちらともいえない」という回答が続きました。個人M&Aへの関心はまだ限定的で、広く認知・理解を深める余地があることが示されました。

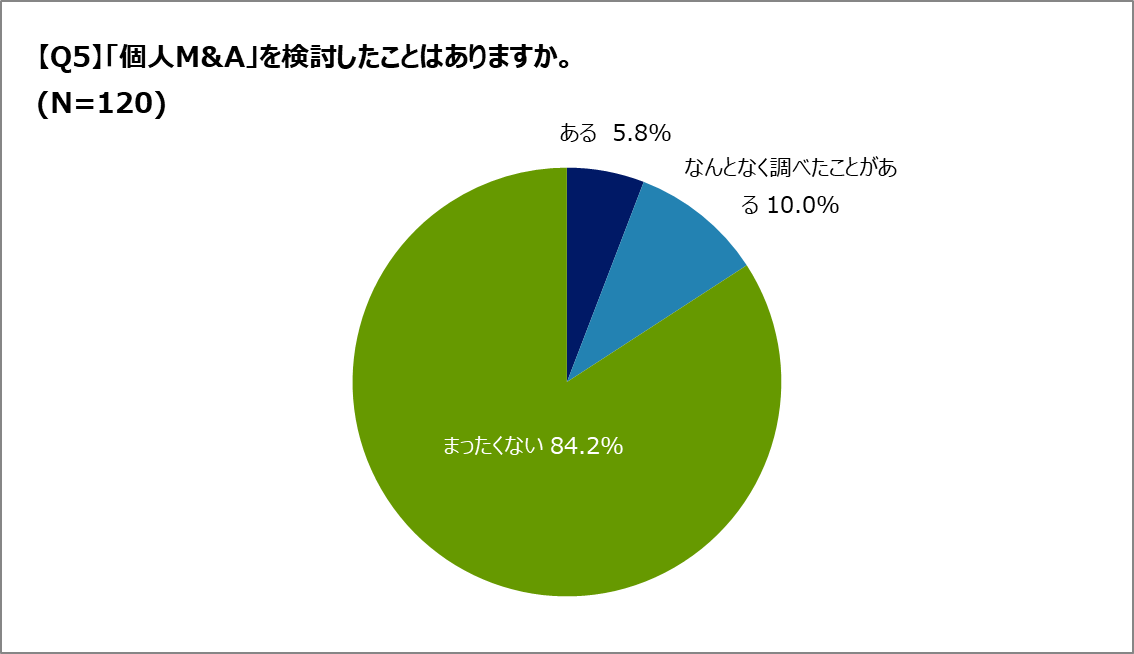

Q.個人M&Aを検討したことがある人はどれくらい?

A.個人M&Aを検討したことがない人が過半数を占めているものの、一定数は個人M&Aを視野に入れていることが分かります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に、個人M&Aの検討の有無について調査したところ、「まったくない」という回答が最も多く、続いて「なんとなく調べたことがある」という結果になりました。

会社を買うメリットとリスク

会社を買う選択肢には、ゼロから起業するより低リスクで始められるという魅力があります。既存の事業基盤や顧客、収益を引き継げる点も大きな利点です。

一方で、見えにくい債務や人材の流出といったリスクも伴います。M&Aを検討する際には、こうした利点とリスクを冷静に見極めることが欠かせません。

ここでは、会社を買うメリットと注意すべきリスクについてわかりやすく解説します。

起業よりも低リスクで始められる

会社を買う最大の魅力は、新規創業に比べてリスクを抑えられる点です。ゼロから始める起業は、顧客獲得や黒字化に時間を要するため、創業後5年の生存率は約80.7%となっています(出典:2023年版 中小企業白書)。これは比較的高い数値ではあるものの、事業が軌道に乗るまでには多くの課題が伴うといえるでしょう。

一方、M&Aで既存企業を引き継げば、収益構造や顧客、許認可といった無形資産を一括で得られます。特に建設や介護などの許認可業種では、すぐに事業を始められる点が強みです。

また、実績のある事業であれば、買収資金と合わせて運転資金の融資も受けやすく、金融機関からの評価も得やすいというメリットもあります。

見落としがちな経営や財務のリスク

リスクとして代表的なものが簿外債務や偶発債務で、買収後に発覚すると資金繰りに大きな影響を与えます。また、創業者が退くことで主要顧客や従業員が離れる「のれんの毀損」が発生する場合もあります。

さらに、社風の違いや従業員の反発により、経営改革が停滞するケースも少なくありません。多くの中小企業では買い手が連帯保証を求められるため、経営が悪化すれば個人資産にまで責任が及ぶ可能性もあるため、これらを防ぐには、徹底したデューデリジェンスが必要です。

会社買収の価格帯と相場感

会社を買う際にまず気になるのは価格帯です。個人M&A市場では、300万~500万円程度で取引される案件が多く見られます。一部では100万円以下や1,000万円以上といった事例もありますが、これらは規模や条件によって異なります。

企業価値は「時価純資産額+営業利益2~5年分」 などを基準として算出されることが一般的ですが、業種や売り手側の事情によって実際の価格は大きく変動します。

ここでは、会社買収の価格帯と相場の決まり方について解説します。

100万~500万円で買えるケースも

「会社買収=高額」と思われがちですが、個人が手を出せる案件も存在します。特に事業承継を急ぐ小規模企業や赤字経営の会社では、100万円~500万円程度で買収できるケースもあります。これらは、後継者不在の小規模事業や、許認可や顧客資産に価値がある会社です。

なかには「のれん代」が発生せず、設備や純資産の実勢価格で譲渡されることもあります。特に、地方では事業継続を重視する売り手が多く、価格よりも信頼や相性が優先される傾向もあります。

ただし、こうした案件は再建に時間と費用がかかることも多いため、買収後の運営には注意が必要です。

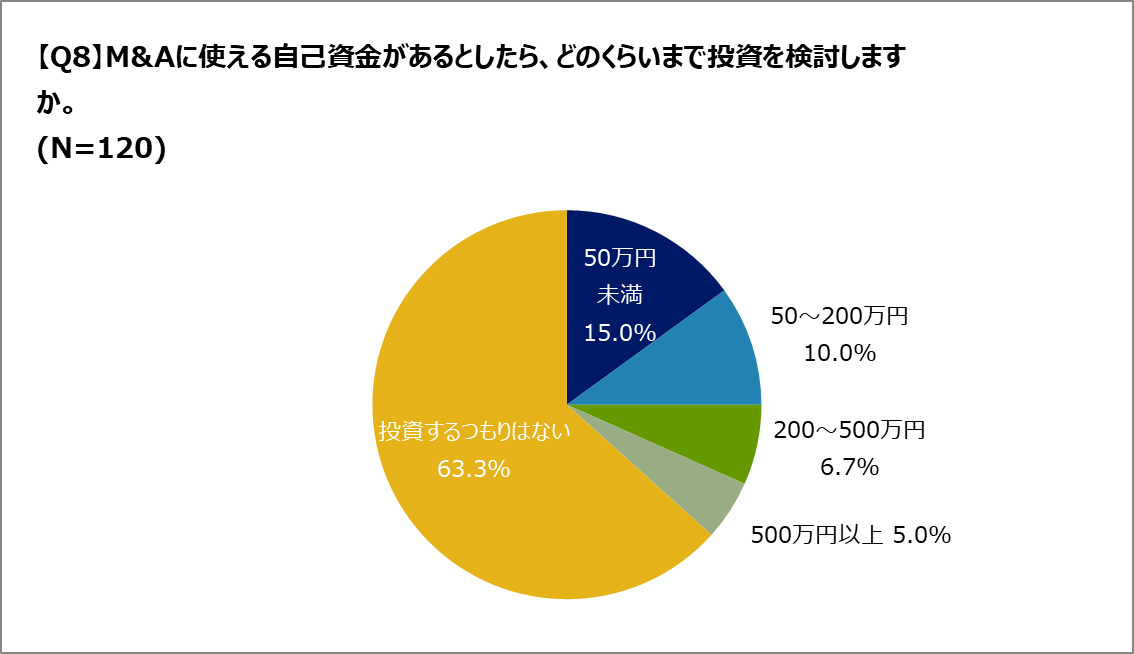

Q.個人M&Aの投資額はどのくらいが目安ですか?

A.過半数が「投資するつもりはない」と考える一方、「50万円未満」や「50~200万円」など小額から検討したいと考える方もいます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、20~59歳の男女に「M&Aに使える自己資金があるとしたらどのくらいまで投資を検討するか」についてアンケートを行ったところ、過半数が「投資するつもりはない」と回答する結果となりました。一方で「50万円未満」や「50~200万円」での投資を検討している人もいます。多様なリスクを考慮して、少額から始めたいと考える人が多いようです。

価格に影響する要因とは

買収価格は、「税引前利益×3~5倍」とされることが多いですが、業種や企業規模によって変動します。

価格を押し上げる要因としては安定した収益基盤、強い市場ポジション、特許・営業権・含み資産などがあります。一方で、業績不振、高い顧客依存度、人材不足・老朽化した設備などは価格低下要因となります。また、廃業を急ぐ売り手企業では、後継者不在や倒産回避が主な目的となるため、買収価格が相場よりも低く設定されるケースが多いです。

さらに競争入札となれば価格競争によって値上げされる可能性もあり、市場環境と企業価値が複合的に作用して決まります。

会社を買うための基本ステップ

会社を買うには、目的の明確化から始まり、企業選定、交渉、デューデリジェンス(買収監査)、契約締結と経営権の取得といったステップで進みます。

初めての人にとっては複雑に感じるかもしれませんが、各段階で専門家の助言を得ながら進めることで、スムーズに手続きを進めることが可能です。

ここでは、個人M&Aにおける基本的な進め方を解説します。

目的の明確化とマッチングサイトの活用

最初に取り組むべきは、会社を買う目的を明確にすることです。

収益確保、業界参入、スキル活用など、目的によって適切な企業像は異なります。その後、業種・地域・投資額などの条件を整理し、借入可能額の把握も進めておきましょう。

準備が整えば、案件探しに入ります。近年はM&Aマッチングサイトが発達しており、個人でも多様な案件を比較できます。加えて、地域金融機関や商工会議所、税理士の紹介を通じた非公開案件の探索も有効です。

選定から契約締結までの流れ

候補企業が見つかれば、秘密保持契約(NDA)を結び、詳細情報を確認します。条件が合えばトップ面談を行い、相性や経営者の意向の確認です。

その後、基本合意書を締結し、買収条件の大枠を固めます。以降は、財務・法務・人事などのデューデリジェンスでリスクを確認し、問題がなければ株式譲渡や事業譲渡の契約を締結します。契約書には将来のトラブルを防ぐ条項も盛り込まれます。

クロージング(買収の完了手続き)を経て経営権が移転し、従業員・取引先への説明など引き継ぎを行うことで、買収プロセスは完了します。

個人が会社を買う際の注意点

個人による会社買収は、独自のリスクが伴います。帳簿に現れない債務や、経営交代による人材・顧客の離脱など、表面だけでは見えない要素の把握が欠かせません。

また、契約書や税務処理には専門的な判断が求められるため、専門家の支援を得ながら進めることが成功の鍵となります。

ここでは、個人が注意すべきポイントと専門家との連携の重要性を解説します。

見えにくいリスクを洗い出す視点

会社買収では、財務諸表だけでは判断できないリスクの見極めが重要となります。特に注意すべきは「簿外債務」や偶発債務、過去の取引トラブルなど、将来に影響を及ぼす要素です。

また、創業者の信用に依存した取引関係がある場合、経営交代後に顧客が離れるリスクも想定すべきです。従業員の給与・労務管理や、設備の老朽化、技術継承の状況などの確認も欠かせません。

さらに、保有不動産の評価やITインフラの状況も含めて、企業の実態を総合的に把握することが重要です。多角的に企業を分析することで、適正な価格とリスク対策を見極めることができます。

専門家と連携して進める重要性

会社買収は多くの法務・税務・財務の判断を伴うため、専門家の支援が不可欠です。

M&Aアドバイザーは価格交渉や売り手との調整を行い、取引全体の進行をサポートします。税理士は、株式譲渡・事業譲渡の税務比較やデューデリジェンスを担い、弁護士は契約書作成や表明保証・瑕疵担保のリスク対応を行います。

これに加えて、公認会計士、司法書士、金融機関などとの連携も状況に応じて必要となるでしょう。初期費用はかかりますが、「想定外」のトラブルを避け、安心して経営を引き継ぐための重要な投資です。

よくある失敗と成功のコツ

会社買収では、調査不足や経営経験の乏しさ、資金計画の甘さなどが原因で失敗に至るケースが少なくありません。

一方で、事前準備や従業員との信頼構築、専門家との連携によって成功を収めた事例も多数あります。買収に挑戦する際は、こうした先人の教訓から学ぶことが重要です。

ここでは、失敗に陥りやすい典型的なパターンと、成功のための実践的なポイントを紹介します。

よくある失敗例

個人の会社買収でよく見られる失敗には、「調査不足」「経営経験の乏しさ」「資金計画の甘さ」などがあります。

簿外債務や設備の老朽化など、財務諸表では見えないリスクを見落とし、買収後に追加投資を強いられるケースは少なくありません。また、サラリーマン経験があっても、経営の意思決定や人材マネジメントに不慣れなため、従業員との関係が悪化し、離職や業績悪化を招くこともあります。

さらに、希望を優先しすぎて相場より高値で買収し、借入金の返済に苦しむ例もあります。そのため、税引前利益の5倍を超える案件については、将来の収益性や投資回収可能性を慎重に見極めることが重要です。

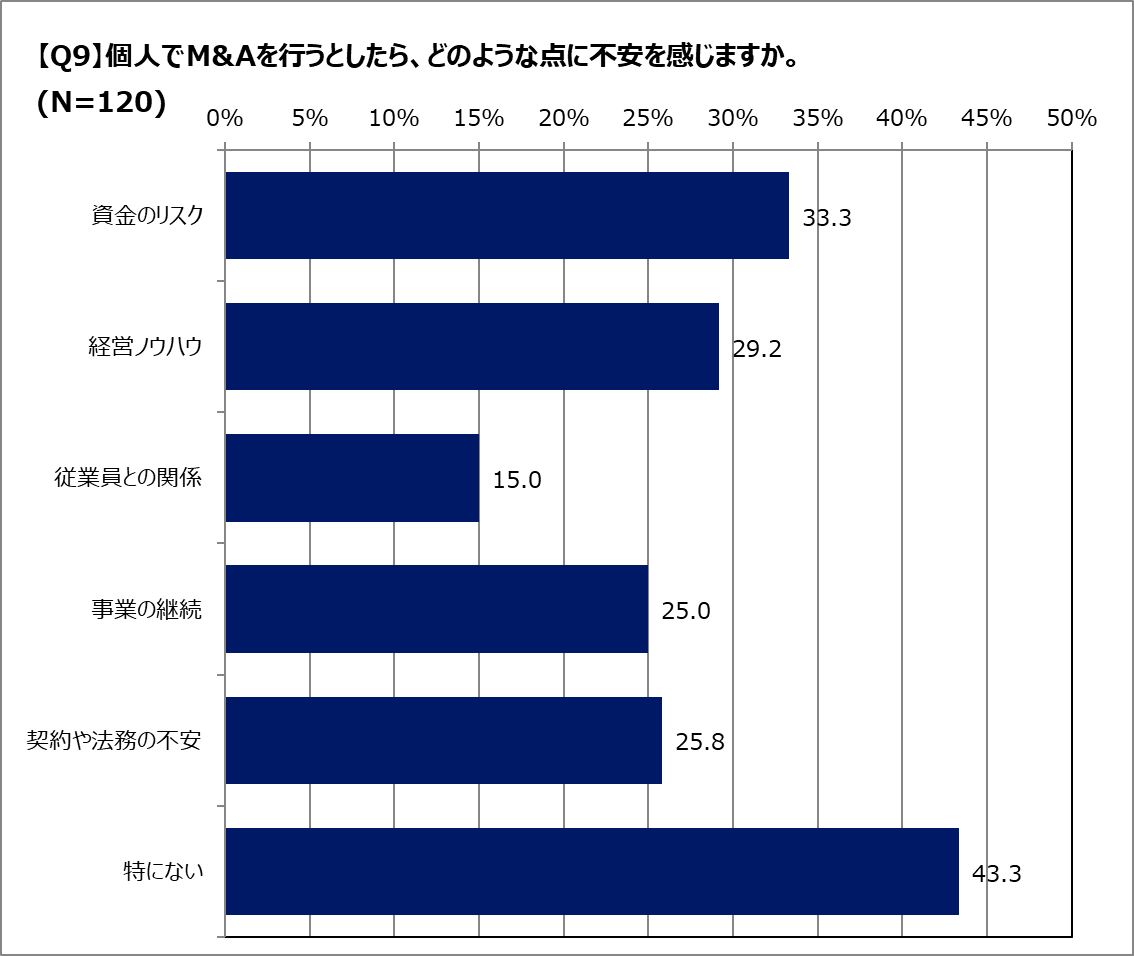

Q.個人M&Aのどのような点に不安を感じますか?

A.個人M&Aの不安点として、「資金面」や「経営スキルへの不安」が多く挙げられます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に、個人M&Aを行う際の不安点について調査したところ、個人M&Aに対する不安として、「資金面」や「経営スキルへの不安」が特に多く挙げられました。また、「事業を続けられるか」「契約・法務面の複雑さ」にも懸念が集まっています。

買収成功に向けたポイント

成功するM&Aには、「事前準備」「人材との信頼構築」「専門家の活用」といったものが共通して揃っています。

まず、業界知識や対象企業のビジネスモデルを十分に理解しておくことが重要です。買収前に現場を見学したり、同業他社と比較したりすることで判断の精度が高まります。

次に、人材流出を防ぐには従業員との信頼関係が不可欠で、特に買収後の最初の100日間が勝負どころとされています。

また、弁護士・税理士・M&Aアドバイザーと連携することで、価格交渉やスキーム設計の質が大きく向上します。専門家へ依頼には報酬が生じますが、リスク回避と成果の最大化という面で不可欠です。

会社買収の情報収集に使える主な相談先

個人が会社買収を検討する際、最初に必要となるのが「案件情報をどこから得るか」です。インターネットでの情報収集が容易になった今、マッチングサイトや地域の支援機関を活用すれば、初心者でも有望な売却案件にアクセスできます。

ここでは、会社買収の情報収集に役立つ主要な相談先と、それぞれの特徴や活用法について解説します。目的や状況に応じて、最適な窓口を選びましょう。

個人でも使えるM&Aマッチングサイト

近年、M&Aマッチングサイトは個人M&Aのスタート地点として注目されています。いずれも無料での登録・案件閲覧が可能です。掲載されている案件は全国にわたり、飲食・小売・建設・介護など業種も多岐にわたります。

各サイトでは、譲渡希望企業の概要が匿名で公開されており、気になる案件に対して問い合わせや面談の申し込みができます。条件の絞り込み検索やレコメンド機能を使えば、希望条件に合う案件を効率よく探すことも可能です。登録後はアドバイザーの案内があるケースも多く、初めての方でも比較的安心して活用できます。

情報の精度や対応スピードはサイトごとに異なるため、複数のサービスを併用しながら比較検討するのが有効です。

地域金融機関・公的機関の相談窓口

インターネット上の情報だけでなく、地元の金融機関や公的支援機関を通じて非公開案件にアクセスする方法も非常に有効です。

地方銀行・信用金庫は、取引先企業の後継者不足に日々直面しており、信頼できる売り手の情報を把握していることが多くあります。単なる情報提供にとどまらず、資金調達の相談にも応じてもらえるため、早期からの接触が望ましいでしょう。

また、各地の商工会議所や「事業引継ぎ支援センター」(全国にブロック単位で設置)などの公的機関も、無料で相談に応じており、案件紹介から買収後のフォローまで一貫して支援してくれます。ネット上には出回らない信頼性の高い案件と出会える可能性があるため、地域密着型の情報ルートも軽視せず、併用するのが理想的です。

買収実務で頼れる専門家とその役割

会社を買うという選択肢を現実のものとするには、情報収集だけでなく、買収交渉や契約実務など専門的な工程を乗り越える必要があります。その際に心強い味方となるのが、各分野に精通した専門家たちです。

ここでは、会社買収をスムーズかつ安全に進めるうえで、どの専門家がどの場面で役立つのかを整理し、それぞれの役割や連携方法をわかりやすく紹介します。

M&Aアドバイザー:交渉・全体管理のパートナー

M&Aアドバイザーは、会社買収における全体進行のハブ的存在です。案件の紹介だけでなく、売り手との交渉、スケジュール調整、条件交渉、契約までの流れを一貫してサポートします。個人M&Aでも活用できるアドバイザリーサービスは増えており、初めての買収でも安心して任せることができるでしょう。

報酬体系は「成功報酬型」が一般的で、成約時に買収金額の3〜5%を支払う形が多くなっています。着手金なしで始められるケースもあるため、資金面で不安がある人でも相談しやすいのが特徴です。

注意点としては、売り手と買い手の両方を支援する「仲介型」と、買い手に専属する「FA型(ファイナンシャルアドバイザー)」がある点です。仲介型は中立的な立場で双方を調整するため交渉がスムーズですが、利益相反のリスクが生じる場合があります。一方、買い手専属のFA型はクライアントの利益最大化を目的とするため、利益相反を避けたい場合にはFA型を選ぶとよいでしょう。

税理士・弁護士:スキームと契約を支える専門家

税理士と弁護士は、それぞれ専門分野から会社買収を支えるプロフェッショナルです。

税理士は、株式譲渡と事業譲渡の選択、節税スキームの構築、簿外債務や税金滞納リスクの確認などを担います。特に税務デューデリジェンスは、表面に現れない負債や税務リスクを把握できるため、安心して取引に臨むための基盤となります。

一方、弁護士は契約書の作成やレビューを行い、表明保証条項、瑕疵担保責任、競業避止義務など法的リスクを防止します。また、過去の訴訟や労務トラブルの有無を確認する法務DD(デューデリジェンス)も担当領域です。

これらの専門家は、単独でも依頼できますが、近年ではM&Aに強い士業ネットワークやワンストップ支援サービスも充実しています。信頼できる専門家を早い段階から巻き込むことが、買収成功への大きな一歩となるでしょう。

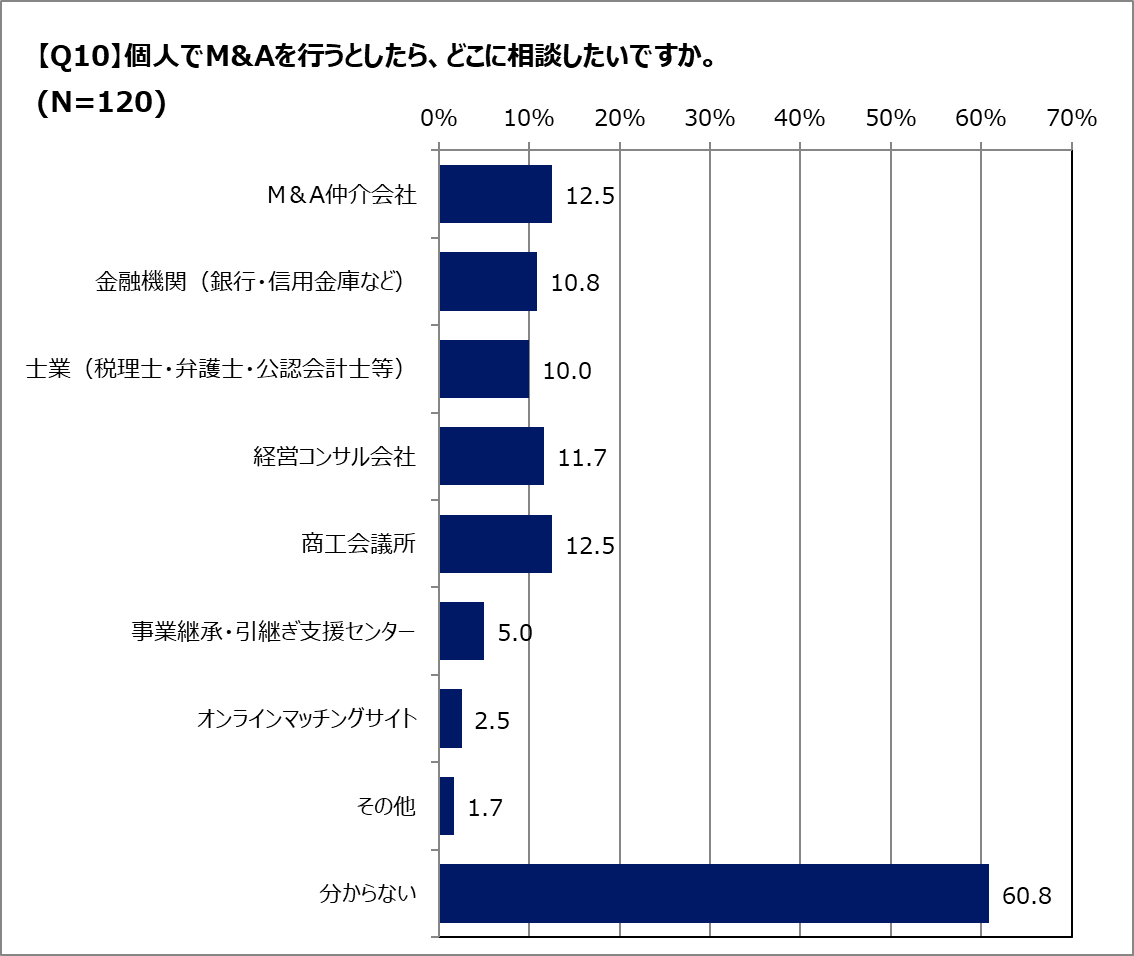

Q.個人M&Aはどこに相談したら良いですか?

A.個人M&Aを検討する際に「M&A仲介会社」「商工会議所」を相談先として選ぶ人が多いです。

※本アンケートの調査概要はこちらから

一般の男女120人に、個人M&Aを行う際の相談先について調査したところ、「M&A仲介会社」と「商工会議所」が、個人M&Aの相談先として最も多く選ばれました。次いで「経営コンサル会社」が挙げられ、専門性と信頼性を重視する傾向がうかがえます。

会社を買うという選択肢を現実にするために

会社を買うという選択肢は、個人やサラリーマンにとって現実的かつ有望なキャリア戦略になりつつあります。

ゼロからの起業と比べてリスクを抑えられる一方で、調査不足や経営ノウハウの欠如などによる失敗も起こり得ますが、慎重な準備と信頼できる相談先の活用によって、そのリスクは大きく低減できます。

本記事で紹介したステップや注意点、成功のコツを参考にしながら、自分に合った案件を見つけ、必要な支援を受けつつ、実現可能なかたちで会社買収を検討してみてください。個人M&Aは、思い描いた未来を手に入れるための強力な選択肢となるはずです。

【調査概要】個人M&Aに関するアンケート

調査実施期間:2025年6月27日

調査対象者:20~59歳の男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120人