「M&Aと聞いて、何をイメージしますか?」

「企業の成長戦略として具体的にどう活用されるのか、知っていますか?」

このような問いに関心を持つビジネスパーソンや経営者の方々。

M&A、つまり企業の合併・買収は、企業成長のための強力な手段です。

特に日本では、M&Aが近年注目を集め、その実態や成功事例が多くのビジネスシーンで語られています。

日本におけるM&Aの歴史や現状を通じて、その基本的な概念と目的を理解することは、重要なビジネススキルです。

この記事では、日本での成功事例や成功するためのポイント、直面する課題とその克服方法について詳しく探ります。

最後までお読みいただくと、M&Aの理解が深まり、企業成長に向けた新たな視点が得られるでしょう。

M&Aとは?企業成長のための一手段

日本では、M&A(Mergers and Acquisitions)は企業成長の一つの有効な手段として捉えられています。

しかし、M&Aとは具体的に何を意味するのでしょうか?また、その目的や背景についてはどのように理解すれば良いのでしょうか。

M&Aの基本的な概念を理解することは、日本における企業活動や経済の動向を正しく見極めるための重要なステップです。

本記事では、M&Aの基礎情報と日本における成功例を通じ、その意義を詳しく解説していきます。

M&Aの基本的な概念と目的

M&Aは、多くの場合「企業の合併」や「買収」を指します。このプロセスにおいて、企業は市場での競争力を高めたり、事業の多角化を図ったりすることを目指します。

例えば、日本の食品業界では、異業種間のM&Aを行うことによって、新たな市場に進出するケースがあります。

A社がB社の技術を取り入れることで、食材の品質向上や生産効率の改善を実現することができます。

こうした合併や買収を通じて得られるシナジー効果は、企業の成長を加速させる鍵となります。

つまり、M&Aは単なる企業戦略以上に、企業価値の最大化を図る必須の手段として活用されています。

日本におけるM&Aの歴史と現状

日本におけるM&Aは、特に1990年代のバブル崩壊後に活発化しました。この時期、事業の再編や不良資産の整理が求められたため、多くの企業でM&Aが進められました。

近年では、少子高齢化による国内市場の縮小を背景に、海外企業とのM&Aが増加傾向にあります。

日本の技術を求める外国企業との提携や、新しい市場を求める日本企業による海外進出がその一例です。

さらに、日本のIT業界では、急速な技術革新に対応するために、スタートアップ企業を対象としたM&Aが活発に行われています。

成功例としては、ソフトバンクによるARM社の買収が挙げられます。

こうした背景から、M&Aは日本の企業が持続的な成長を維持するための重要な手段であることがわかります。この現状を理解することが、最新のビジネストレンドを把握するうえで欠かせません。

【アンケート調査】M&Aの成功率と成功要因

実際に、M&Aの成功率がどのくらいなのか気になる人も多いでしょう。そこで今回は、M&Aに関わった経験がある人を買収側と売却側に分け、それぞれ120人に「M&Aの成功率と要因」についてアンケート調査を行いました。

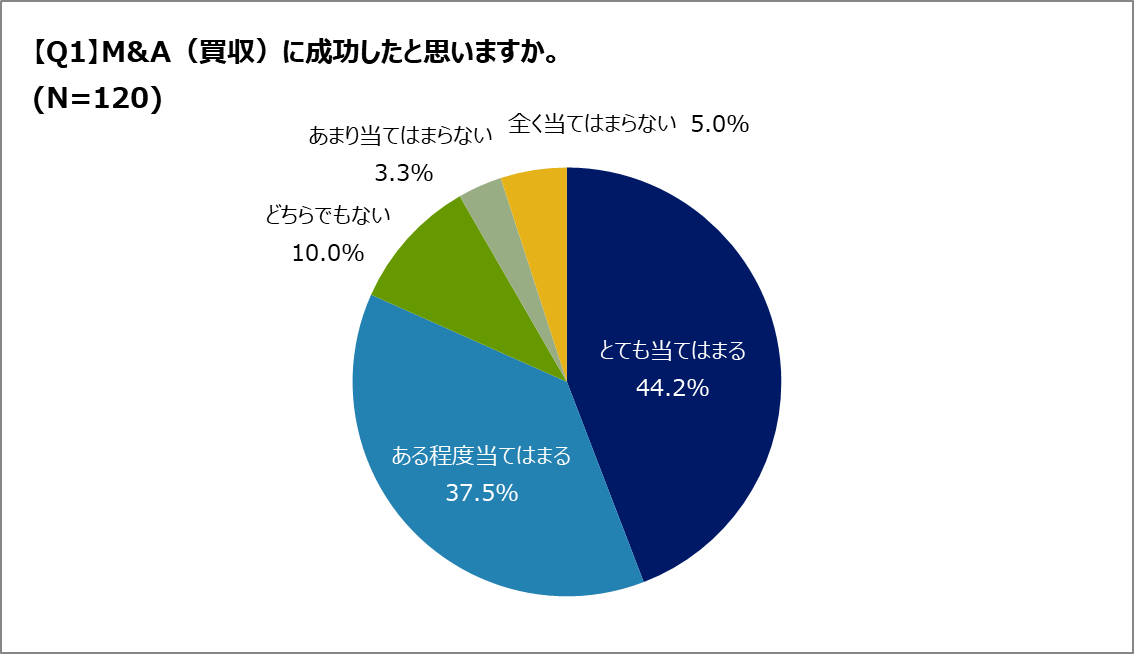

Q.M&A(買収)の成功率はどのくらい?

A.M&A(買収)の成功率は80%程度で、多くの人が「成功した」と肯定的に評価しています。

※本アンケートの調査概要はこちらから

買収側では「とても当てはまる」と答えた人が44.2%、「ある程度当てはまる」が37.5%と、8割以上が肯定的な評価を示しました。一方で、「どちらでもない」は10.0%、「あまり当てはまらない」および「全く当てはまらない」は計8.3%にとどまりました。買収を失敗と捉える人は、10%未満であるという結果になりました。

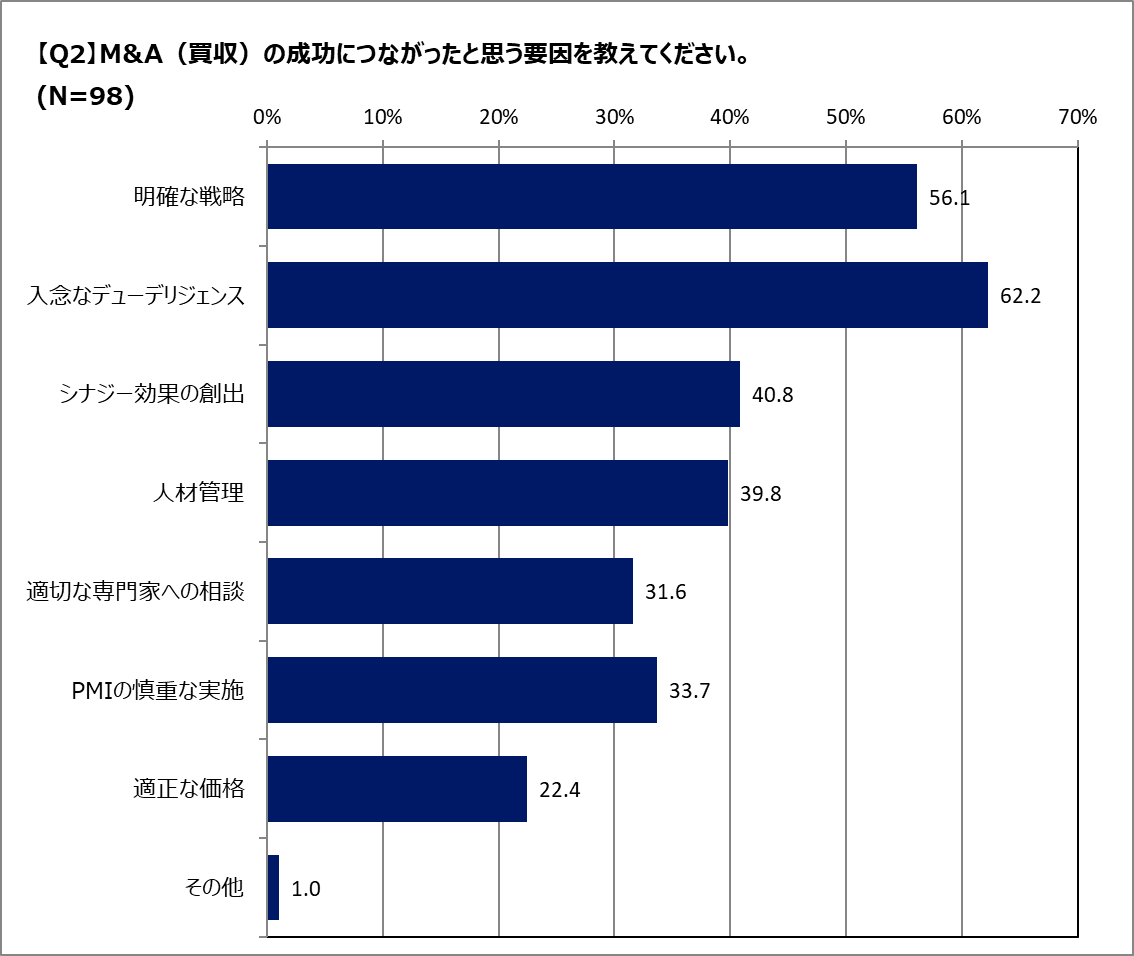

Q.M&A(買収)の成功の理由は?

A.「入念なデューデリジェンス」が最も多く挙げられ(62.2%)、事前の準備と戦略の明確化が成功のカギとなっています。

※本アンケートの調査概要はこちらから

実際に、M&A(買収側)に関わった経験があり、M&Aは成功したと考える98人に対して、成功の要因に関するアンケートを実施しました。最も多かったのは「入念なデューデリジェンス」(62.2%)でした。次いで「明確な戦略」(56.1%)や「シナジー効果の創出」(40.8%)、「人材管理」(39.8%)が挙げられています。これらの結果から、M&A成功には事前準備と戦略の明確化、そして実行後の人材や組織のマネジメントが重要であることが示唆されます。

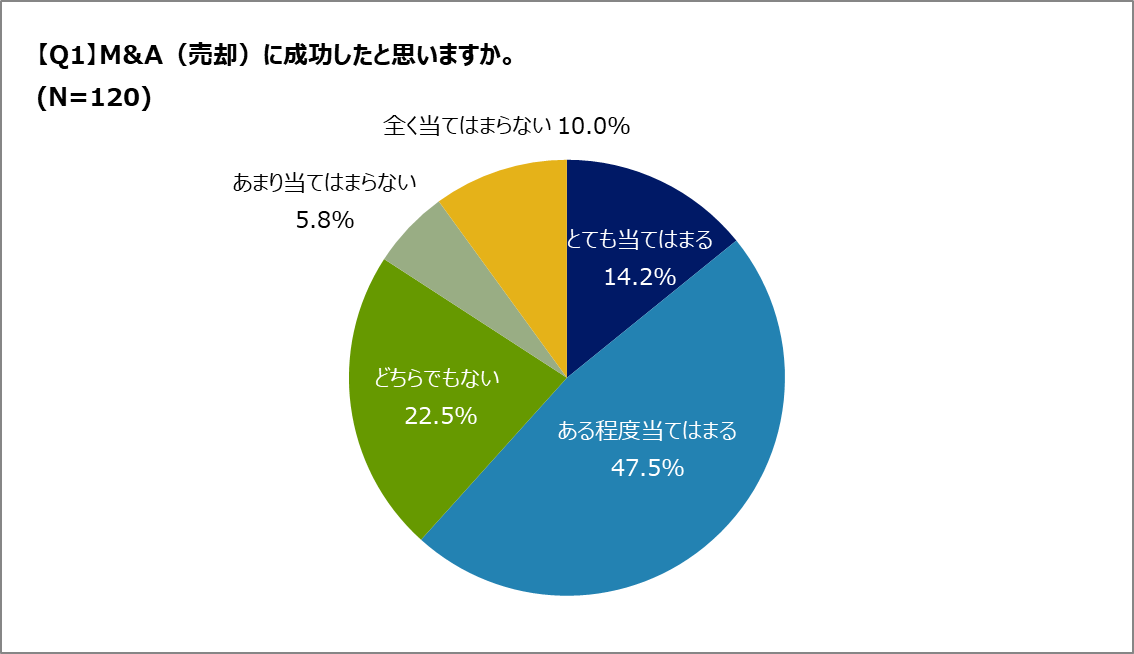

Q.M&A(売却)の成功率はどのくらい?

A.M&A(売却)の成功率は約6割にのぼり、多くの売却経験者が一定の成果を実感しています。

※本アンケートの調査概要はこちらから

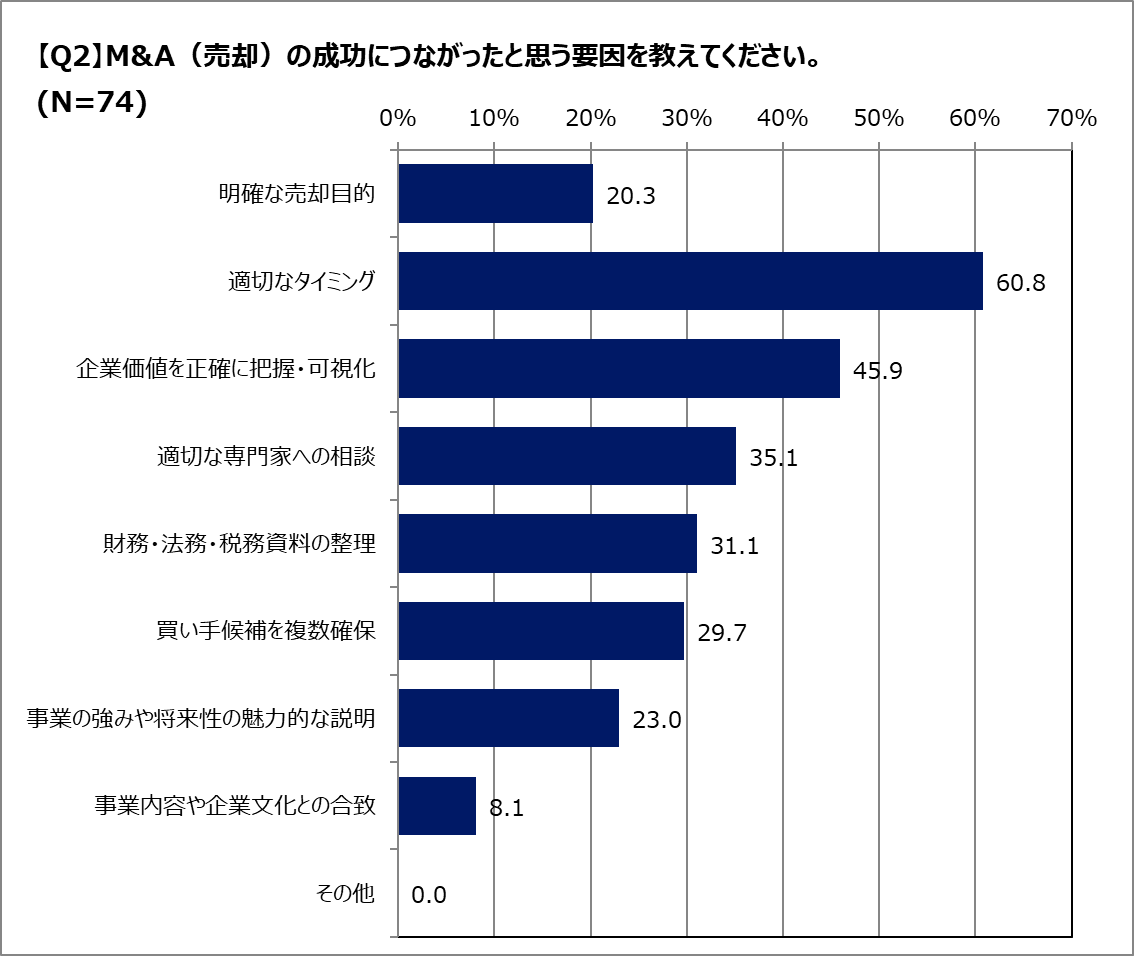

M&A(売却)を「成功した」と評価した人に、成功の要因について尋ねたところ、最も多かった回答は「適切なタイミング」で60.8%を占めました。次いで「企業価値を正確に把握・可視化」(45.9%)、「適切な専門家への相談」(35.1%)が続きました。その他にも「財務・法務・税務資料の整理」や「買い手候補の複数確保」など、事前準備や外部支援の重要性がうかがえます。成功の裏には綿密な戦略と準備があることが示唆されています。

Q.M&A(売却)の成功の理由は?

A.「適切なタイミング」が最も多く挙げられ(60.8%)、売却成功には計画的な時期選定と事前準備が鍵であることが示されています。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却側)に関わった経験があり、M&Aは成功したと考える74人に対して、成功の要因に関するアンケートを実施しました。最も多かった回答は「適切なタイミング」で60.8%を占めました。次いで「企業価値を正確に把握・可視化」(45.9%)、「適切な専門家への相談」(35.1%)が続きました。その他にも「財務・法務・税務資料の整理」や「買い手候補の複数確保」など、事前準備や外部支援の重要性がうかがえます。

成功の裏には、綿密な戦略と準備があることが示唆されています。

日本におけるM&Aの成功事例

日本におけるM&A成功例を知ることは、ビジネスの発展において重要です。成功事例から学ぶことで、他社買収や合併によるシナジー効果を実現することが可能になります。

各企業のリーダーシップや戦略が、どのようにして結果を出し、経済全体に影響を与えるかを理解することが求められます。ここでは、日本における代表的な成功例を詳しく見ていきましょう。

M&Aを成功させるために、日本企業がどのような手段を用いたのか。そのプロセスを知ることは、あなたのビジネスにも役立つかもしれません。

ソフトバンクによるスプリント買収

ソフトバンクによるスプリント買収は、M&A成功例の一つとして名高いです。大胆な海外進出の一環として、ソフトバンクは米国の通信大手であるスプリントを買収しました。

その理由は、米国市場での通信事業拡大と、新技術の導入による競争力アップを狙ったものでした。買収後、ソフトバンクはスプリントの経営刷新を進め、次世代通信インフラの構築に注力しました。

この結果、スプリントは新たな成長を遂げ、ソフトバンクにとって大きな成功となりました。

ソフトバンクのM&A戦略は、多くの企業にとって一つの指針となっています。このような成功例は、日本企業のグローバル展開の可能性を示すものです。

日産とルノーのアライアンス

日産とルノーのアライアンスは、日本M&Aの中でも注目すべき成功例です。この提携は、互いの強みを生かし、シナジーを創出することを目的としました。

特に、双方の生産技術を共有し合うことで、効率的な生産体制を構築。お互いの市場に対するアクセスも、より円滑に進めることができました。

経営資源の統合と最適化が進み、結果として双方の企業価値向上に繋がりました。

「アライアンスで成功ってどうやるんだろう?」と思う方もいるでしょう。日産とルノーの例は、多様な文化を持つ企業同士が協力し、成果を上げる可能性を示しています。

三菱UFJフィナンシャル・グループの米銀行買収

三菱UFJフィナンシャル・グループによる米銀行買収も、日本のM&A成功例として有名です。この買収により、同グループは国際的な金融市場における地位をさらに強固にしました。

その背景には、国内市場の限界と、海外展開による成長機会の追求があります。三菱UFJは、米国市場への進出を通じて、多様な金融サービスを提供できる体制を整えました。

これにより、国際的な収益源を確保し、リスク分散を図ることができたのです。

三菱UFJのこの戦略的買収は、日本企業が海外で成功を収めるための一つの実例を示しています。こうした成功例から、あなたのビジネス戦略を練る際のヒントを得ることができるかもしれません。

成功するM&Aのポイントとは?

日本においてM&Aを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。M&Aは単なる買収ではなく、企業の未来を左右する重大な経営戦略です。

成功例を参考にしながら、注意深く準備と実行を重ねることが求められます。

適切なターゲット企業の選定、事前のデューデリジェンス、そして文化の融合と従業員の統合が重要となります。

これらの要素をしっかりと押さえ、戦略的に進めることで、M&Aの成功へと導くことができるのです。

それでは、M&A成功のための具体的なポイントについて詳しく見ていきましょう。

適切なターゲット企業の選定

M&Aの成功例を見ていく上で、適切なターゲット企業の選定が最も重要となります。ターゲット企業の選定は成功の鍵を握る段階です。

日本企業の成功例として、ソフトバンクのARM買収が挙げられます。高い技術力と市場の成長可能性を持つ企業を見極め、買収に踏み切りました。

これにより、ソフトバンクは先進的な技術を取り込むことに成功し、事業の拡大を助けました。

適正なターゲット企業を見つけるには、業界の動向を調査し、市場での立ち位置を分析することが大切です。これにより、戦略的なM&Aが可能となります。

事前のデューデリジェンスの重要性

M&Aを成功に導くためには、事前のデューデリジェンスが欠かせません。デューデリジェンスとは、相手企業の財務状況や法務問題などを徹底的に調査するプロセスです。

例えば、パナソニックが実施したデューデリジェンスが成功した例として、日本ピクセルセンサーズ株式会社の買収が挙げられます。

徹底した調査により、買収後の統合プロセスがスムーズに行われ、ビジネスの成長につなげました。

よって、事前のデューデリジェンスは、M&Aによるリスクを最小限に抑え、企業統合の土台を作るために不可欠なステップであるといえます。

文化の融合と従業員の統合

M&A成功のためには、文化の融合と従業員の統合が重要です。これを無視すると、組織内の対立を生む可能性があります。

日本での成功例として、日本電産のトップダウンによる文化統合があります。

日本電産は、多様な文化を持つ企業を次々と買収しつつ、範となる企業文化を構築してきました。相手企業の文化を尊重しつつ、統合プロセスを進めることで、スムーズなM&Aを実現しました。

このように、企業文化の調和と従業員の統合は、企業買収後の持続的な成長に寄与する重要な要素です。M&Aを考える上で、常に意識しておくべき点といえるでしょう。

日本企業がM&Aで直面する課題と克服方法

日本企業がM&Aに取り組む際、さまざまな課題に直面します。しかし、適切な対策を講じれば成功を収めることができます。

例えば、異文化の壁やシナジー効果の活用、統合後の経営戦略などの壁について、成功例を通じて奨励策を見出すことが可能です。

これらの課題をどう克服するのか、その具体的な方法を詳しく見ていきましょう。

異文化の壁を乗り越える

M&Aの成功例では、異文化の壁を乗り越えることがしばしばポイントとなります。これが、最大の挑戦の一つ。

異文化の壁とは、企業文化や業務慣行の違いが存在し、これが組織統合を阻むことです。

日本企業のM&A成功例として、ある自動車メーカーが海外企業を買収した際、その文化の違いを理解し、共通の企業理念を作り上げました。

ある自動車メーカーでは、買収先の企業文化を学び、相互の理解を深めるワークショップを定期的に開催。社員同士のコミュニケーションを円滑にしました。

その結果、異文化に対する理解が進み、組織の一体感が増したのです。

異文化の壁を乗り越えるためには、従業員への教育とコミュニケーション促進が不可欠です。従業員同士の協力を得ることで、異文化の壁は乗り越えられるのです。

シナジー効果の実現

M&Aにおいてシナジー効果を実現することは、成功例の中でも重要な要素です。シナジー効果は必達目標です。

シナジー効果を実現するためには、買収先企業の強みを最大限に活用し、自社の事業に組み合わせて付加価値を生み出す必要があります。

例えば、あるIT企業は、買収した技術ベースのスタートアップを組み込むことで、新しいサービスを開発し市場シェアを拡大しました。

具体的には、買収後の組織統合プロジェクトにおいて、各部署の強みを洗い出し、シナジーを生むプロセスを策定。これにより、相互補完的な事業ポートフォリオを形成できました。

結論として、シナジー効果を実現するには計画的な統合のプロセス設計が必要です。事業の相乗効果を引き出し、成功への道を切り拓くことが可能です。

統合後の経営戦略の策定

M&Aの成功を左右するのは、統合後の経営戦略の策定です。これが企業の未来を決める。

経営戦略を策定するには、市場環境の変化や競合他社の動向を見極め、自社の強みを活かしたビジョンを描くことが求められます。

日本企業のM&A成功例では、ある製薬会社が新たに取得した技術をもとに、新薬開発のプロジェクトを立ち上げ、市場のニーズに応えました。

経営戦略策定には、ステークホルダーを巻き込んだディスカッションの場を設けることで、新しいビジョンに基づく戦略を共有。

このプロセスが、社員のモチベーションを高め、一つのビジョンに向けた結束を促進しました。

統合後の経営戦略を策定することで、企業の成長スピードを加速できます。そのため、具体的なアクションプランを設け、組織全体で共通の目標に向かうことが重要です。

M&Aの成功事例から得られる教訓

M&Aの成功例を日本で見ると、多くの教訓を得ることができます。特に、企業が持続的な成長を遂げるためには、いくつかの要素が欠かせないことがわかります。

それでは具体的に、M&Aの成功に繋がる要因について探っていきましょう。

リーダーシップの重要性

M&Aにおいてリーダーシップが重要であることは否定できません。円滑な統合には、明確なビジョンを持ったリーダーが必要です。

たとえば、日本ではある製薬会社が別の企業を買収する際、その成功の鍵はリーダーの存在でした。新しく統合された企業文化を築き上げ、異なる企業の価値観をうまく調和させたのです。リーダーシップが発揮されることで、社員が共通の目標に向かって進むことが可能になります。

こうしたリーダーシップがM&Aの成否を左右することは、数多の成功例が証明しています。

コミュニケーションの透明性

M&Aにおいては、コミュニケーションの透明性が極めて重要です。社員間の不安を解消し、円滑な事業統合を実現するための鍵となります。

ある日本企業では、買収後に社員との透明なコミュニケーションを重視しました。具体的には、定期的に全社員が参加する会議を開催し、計画の進捗や課題を共有しました。「何か隠されているのでは?」という不安を和らげることができたのです。

このように、コミュニケーションの透明性を確保することで、M&Aはよりスムーズに成功へと導かれます。

長期的視野での計画

M&Aを成功させるためには、長期的視野での計画が不可欠です。短期的な利益にとらわれず、持続可能な成長を目指すことが必要とされます。

例えば、日本の製造業界では長期的な計画を立てて成功した事例があります。買収後すぐに利益を上げることを追い求めるのではなく、長い目で見た事業の成長と市場シェアの拡大を目指しました。そして、戦略的な投資を継続的に行うことで、企業は競争力を高め続けることができました。

このように、長期的な視点を持つことがM&A成功のカギであることが多くの例から学べます。

M&Aに関するよくある質問

日本の企業間でのM&Aが注目を集めていますが、多くの人がその成功例に興味を持っています。

しかし、実際にM&Aが成功するための条件や、その費用対効果については疑問を抱いている人も多いでしょう。

そこで、今回のテーマでは「M&Aは中小企業にも向いている?」「業界別でM&Aの成功率は異なる?」「M&Aの費用対効果の測り方は?」という3つの疑問について具体的に解説します。

M&Aは中小企業にも向いている?

M&Aは中小企業にも向いていると結論付けられます。中小企業にとって貴重な成長手段だからです。

大企業だけでなく、多くの中小企業がM&Aを利用することで、資本や技術、マーケットの拡大を図っています。

例えば、日本で成功した中小企業のM&Aの一例として、地域の有名酒造が大手コンサルティング会社と手を組んで販売網を拡大し、売上増に成功したケースがあります。

中小企業でも自社の成長を加速させるために、M&Aを活用することは非常に効果的です。

業界別でM&Aの成功率は異なる?

業界別でM&Aの成功率は異なると言えます。産業特性や競争環境が成功を左右するからです。

例えば、IT業界やヘルスケア業界では、技術革新や市場の成長余地が大きく、M&Aによってシナジー効果を生む可能性が高いとされています。

一方で、製造業などでは、既存のビジネスモデルの維持が難しく、失敗するケースも少なくありません。

成功率が業界ごとに異なるため、M&Aを考える際には業界の特性を理解することが重要になります。

M&Aの費用対効果の測り方は?

M&Aの費用対効果を測るには、定量的な評価が欠かせません。具体的な数値での分析が信用性を高めます。

成功例でよく用いられるのが、ROI(投資利益率)やEBITDA(利息・税金・償却前利益)などの指標です。

一つの成功例として、大手流通業が無名企業を買収し、その企業の新技術を活用して自社ブランド商品を増やし、大幅な利益改善を実現したケースがあります。

この費用対効果の測定は、M&Aの成功を評価するための重要な要素になるでしょう。

まとめ:日本のM&A成功事例を参考に、企業成長を実現する

M&Aは企業の成長や新たな市場への参入を促す有効な手段です。

日本での成功事例を見ると、適切なターゲット選びや文化の融合、しっかりとした経営戦略の策定が重要であることがわかります。

また、異文化の壁を乗り越え、シナジー効果を最大限に引き出すためには、

デューデリジェンスや従業員統合において綿密な準備が必要です。

このような成功の鍵を参考にしつつ、企業は新たな成長の未来を切り拓くことができるでしょう。

これを機に、長期的な視野を持ちつつ、次のステップを考えてみてはいかがでしょうか。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】M&A(売却側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(売却)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件