「M&Aとは何か、その目的と重要性は?」

「日本企業がM&Aを行う理由を知りたい」

そんな疑問を持っている方も多いでしょう。

M&A(Mergers and Acquisitions)は、企業の合併と買収を意味し、企業の成長戦略や市場獲得において一般的な手法です。

しかし、成功の裏にはさまざまな困難や失敗例があるのも事実。

日本では文化や価値観の違いを理由にM&Aがうまくいかないこともしばしばです。

では、どのような原因でM&Aが失敗するのでしょうか?また、成功に導く戦略とは?

この記事では、M&Aとは何かから始め、日本での失敗例や成功するための戦略について詳しく解説していきます。

最後まで読むことで、M&Aの全体像が理解でき、成功への具体的な道筋が見えてくるでしょう。

M&Aとは?その目的と重要性

M&Aは企業の成長戦略や経営改革の一環として注目されています。しかし、成功例だけでなく失敗例も少なくありません。

特に、日本におけるM&Aについて、その目的と重要性を理解しておくことは不可欠です。

では、なぜM&Aがこれほど重要視されるのでしょうか?

M&Aの基本概念

M&Aという言葉は、企業同士の「合併」や「買収」を指します。この手法は、企業のスケールアップや市場進出、技術力の獲得に大きく寄与します。

例えば、大企業が新規市場に参入する際、現地企業との合併や買収を行うことで、足場を固めることができます。これは海外に限らず、日本国内でも同様です。

また、M&Aは人材や技術を即座に手に入れられるという利点があります。

そういったM&Aの基本的な仕組みを理解することで、企業の未来予測や市場分析を行う際の指標とすることができます。この基本概念が分かれば、なぜ必要なのか、その実態に迫ることができるでしょう。

日本企業におけるM&Aの目的

日本企業がM&Aに目を向ける理由は、業績拡大や事業再構築が主な目的です。特に日本市場は成熟しており、国内市場が縮小する中での生き残り戦略でもあります。

例えば、あるメーカーが海を越えてアジア市場に進出するために、現地の企業を買収したとします。この場合、メーカーは現地の販路や販売ノウハウを取り込むことができ、短期間での市場シェア確保を目指せます。

一方で、その背景には国内の需要が鈍化し、新たな収益源の確保が急務である、という現実が存在します。

日本企業が持続的な成長を遂げるために、M&Aを利用するのは戦略的な選択です。ただし、失敗例から学ぶことも重要で、慎重な計画と実行が求められます。

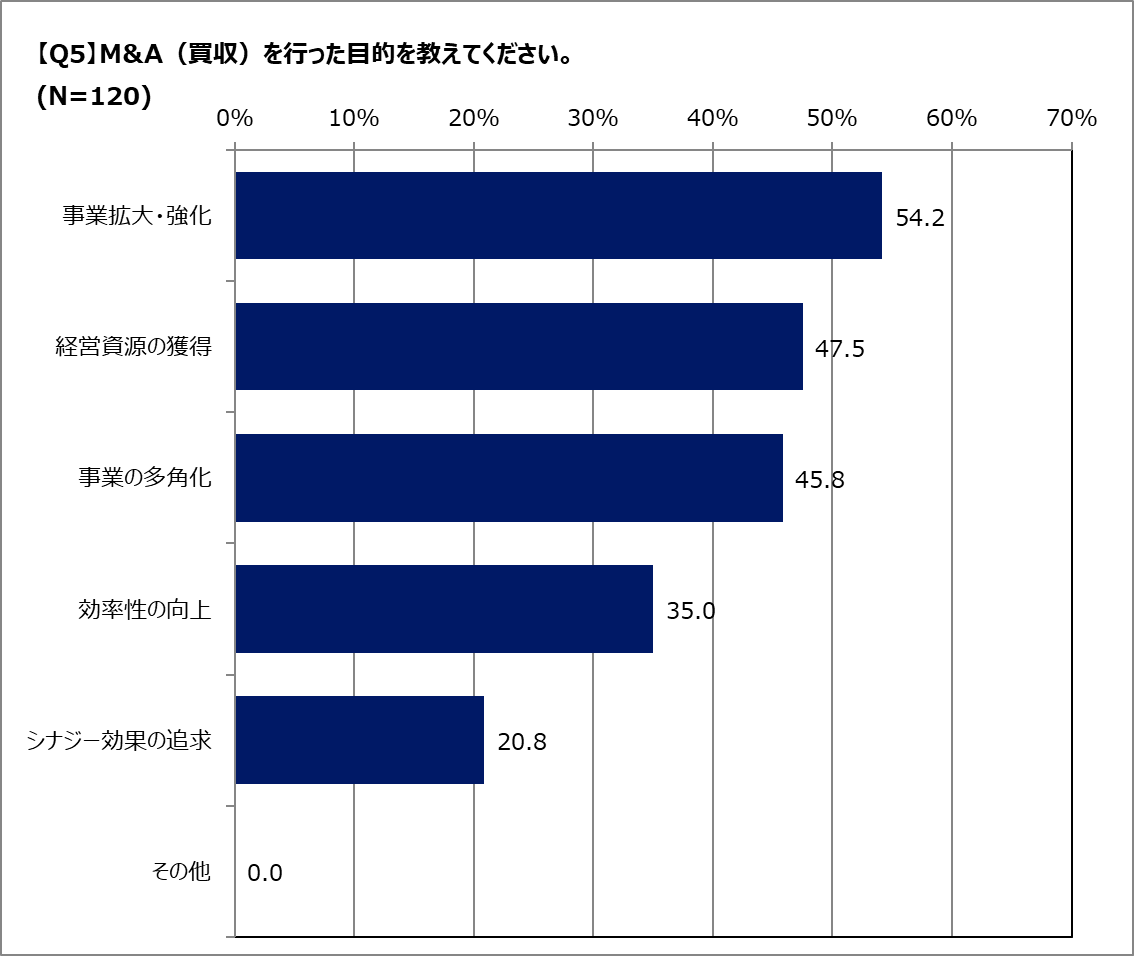

Q.M&A(買収)の目的は何ですか?

A.「事業拡大・強化」を目的とするケースが多く、M&Aは経営資源の獲得や多角化を含めた成長戦略の一環として、積極的に活用されていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を実施した目的について、買収経験のある120人に尋ねたところ、最も多かったのは「事業拡大・強化」で54.2%でした。次いで「経営資源の獲得」(47.5%)、「事業の多角化」(45.8%)が続きます。また、「効率性の向上」(35.0%)や「シナジー効果の追求」(20.8%)も一定数挙げられました。成長戦略の一環として、M&Aを活用する意識が高いことが読み取れます。

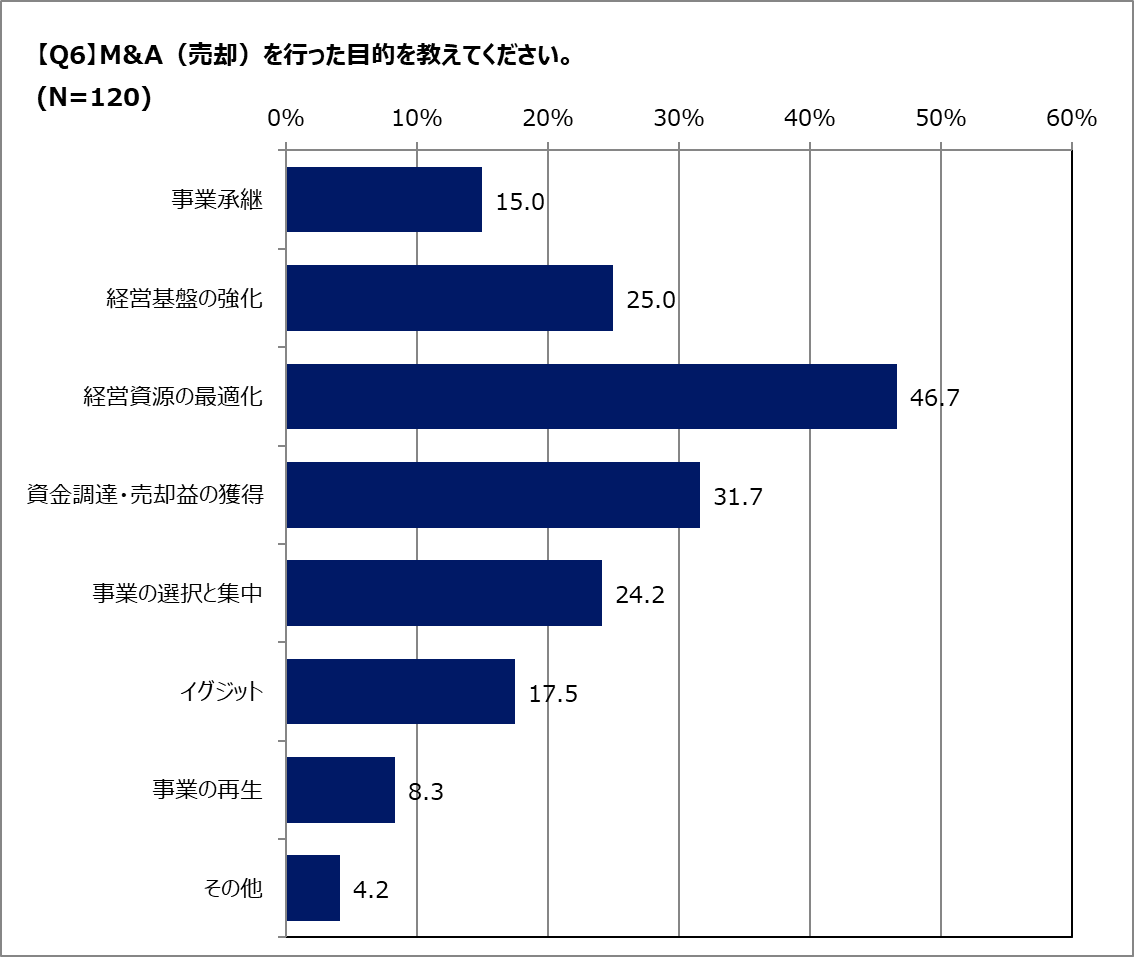

Q.M&A(売却)の目的は何ですか?

A.「経営資源の最適化」を目的とするケースが多く、M&Aは撤退ではなく、戦略的な経営判断として実施されていることがわかります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を実施した目的について、当事者として関わった120人に尋ねたところ、最も多かったのは「経営資源の最適化」で46.7%にのぼりました。次いで「資金調達・売却益の獲得」(31.7%)、「経営基盤の強化」(25.0%)と続いています。「事業の選択と集中」(24.2%)や「イグジット」(17.5%)も一定数あり、売却は単なる撤退ではなく、経営戦略の一環として位置づけられていることがうかがえます。

日本でのM&A失敗例

M&A、日本企業の成長戦略としてますます注目を集めています。しかし、その一方で失敗に終わるケースも少なくありません。

失敗の背景には、文化の違い、不十分なデューデリジェンス、期待したシナジー効果の欠如など、さまざまな要因が存在します。これらの要因を理解することが、成功への鍵となるのです。

具体的な失敗例を通じて、日本のM&Aに潜むリスクを見ていきましょう。

ケース1:文化の違いを超えられなかった企業

まず、文化の違いによりM&Aが失敗に終わった例についてです。企業文化の相違は、予想以上に大きな障壁となることがあります。

海外企業の買収において多国籍企業が直面する問題、それは異なる文化との調和です。日本企業があるヨーロッパの企業を買収した際、その文化の違いを軽視しました。この結果、社員間の信頼関係が築けず、業務効率が大幅に低下。合併後の期待効果を得るには至りませんでした。

「言葉は通じるけど、心は通じなかった」この言葉が象徴するように、文化理解と適応ができなければ、M&Aは失敗に終わるリスクが高まります。

ケース2:適切なデューデリジェンスを欠いた例

次に、デューデリジェンス(企業価値評価)の不足が招いた失敗例です。これは、M&A成功の鍵を握る重要なステップと言えます。

ある日本企業が国内の同業者を買収しました。しかし、買収決定前に十分なデューデリジェンスを行わなかった結果、買収後に深刻な財務問題が露呈。その企業自体の存続に影響を及ぼすほどの損失を生んだのです。データ分析の不備が招いたこの事態は、結果としてM&Aの失敗に結びつきました。

デューデリジェンスの重要性を再認識させるこの例から、しっかりとした事前調査の必要性が理解できるでしょう。

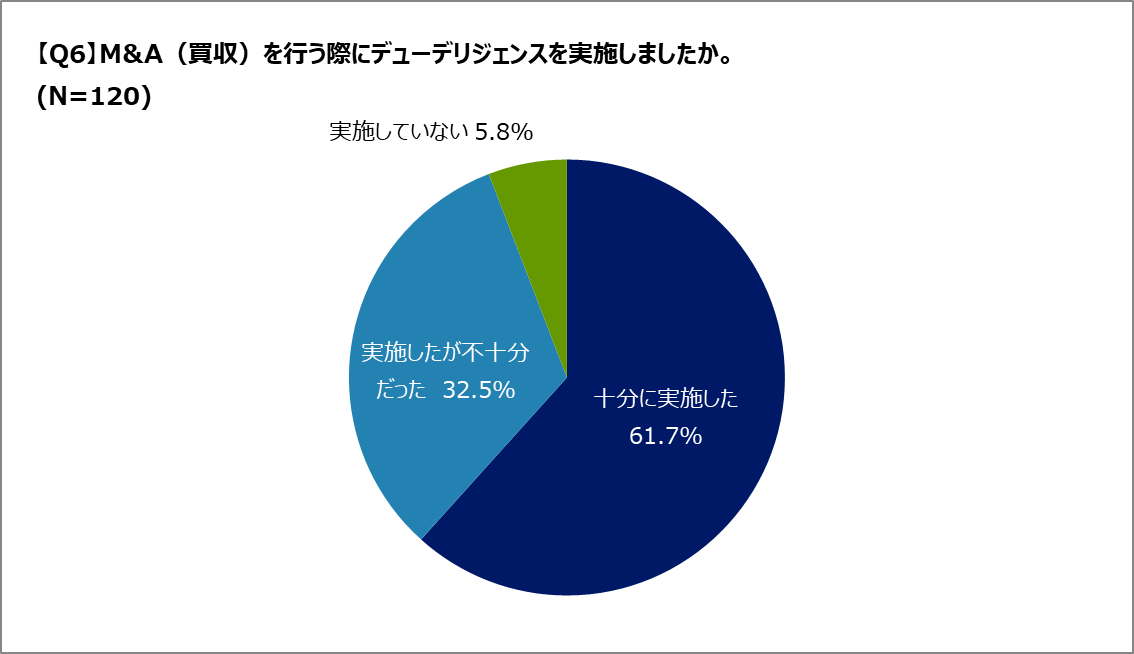

Q.デューデリジェンスは必要?

A.過半数以上の企業がデューデリジェンスを実施しており、デューデリジェンスを重視している企業が多いことが分かります。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を行った経験がある人に、デューデリジェンスの実施状況についてアンケートを実施したところ、「十分に実施した」と回答したのは61.7%でした。一方で「実施したが不十分だった」は32.5%、「実施していない」は5.8%にとどまりました。大半の企業がデューデリジェンスを重視している一方、実施の質には課題が残っていることがうかがえます。

ケース3:シナジー効果が期待通りに得られなかった事例

最後に、シナジー効果に期待しすぎたために失敗したケースを紹介します。理論上のシナジーは、実現するのが難しい場合もあります。

ある日本企業が、異業種の企業を統合し、相乗効果を狙いました。しかし、業務プロセスや価値観の違いが判明し、シナジーは期待通りに生まれず。結果、事業の収益性は悪化し、最終的に成功と呼べる結果には至りませんでした。期待しすぎると失敗の元になる例です。

M&Aにおいてシナジーは重要ですが、それに過度に依存すると危険です。しっかりとした計画と予測がなければ、M&Aは失敗に終わる可能性があります。

M&Aが失敗する原因とは?

M&Aが失敗する原因は様々ですが、日本においてもこれまで数多くの事例が報告されています。

その中でも、統合プロセスの不備はよく見られる要因です。この問題によって得られるべきシナジーが失われることがあります。

次に、企業文化の統合に失敗するケースも多いです。企業が異なる土壌で育ってきた場合、急激な変化はしばしば組織の摩擦を招きます。

さらに、ターゲット企業の価値が過大評価されていると、その後の経済的ダメージも大きいです。

こうした問題は、日本企業のM&Aにおいても無視できない重大な要因となっています。

統合プロセスの不備

統合プロセスの不備がM&Aの失敗を招く原因になります。理由は、統合の計画が杜撰であれば、せっかくの資産を活用できず、結果として業績が悪化するからです。

例えば、ある日本の企業がライバル会社を買収したものの、統合プロセスが不十分だったために両社のシステムや業務フローが混乱し、効率が低下した事例があります。初期段階での明確なステップやガイドラインが欠如していると、このような問題が発生しやすくなります。

結論として、M&Aの成功には緻密な統合プロセスが欠かせません。事前にしっかりとした準備を行い、明確な目標設定を行うことが肝要です。

企業文化の統合の失敗

企業文化の統合の失敗は、M&Aプロセスでよく見られる問題点です。理由は、異なる企業文化が対立することで、組織内の摩擦が生じ、従業員の士気が低下するためです。

具体的に、ある日本企業が外国企業を買収した場合を考えてみましょう。両者の文化や仕事のやり方が全く異なり、指導方針が合致しないと、互いに不信感を抱くことになりました。この結果、重要な人材が退職し、業績低下にもつながったのです。

結局、企業文化の理解と融合は、M&Aの成功に不可欠であり、文化的な調和を構築する必要があります。

過大評価された企業価値

過大評価された企業価値はM&Aが失敗する大きな要因です。理由は、実際の価値以上の金額で買収を行うと、その後の収益期待が外れ、経済的に大きな負担となるからです。

日本の実例として、ある企業が成長著しいスタートアップを高額で買収しました。しかし、その後の業績は予想に反し低迷し、巨額の減損を計上するに至りました。適切なデューデリジェンスが不足していたのが原因です。

したがって、M&A計画を立てる際には、買収対象の企業価値を慎重に評価し、適切な価格で取引を行うことが重要です。

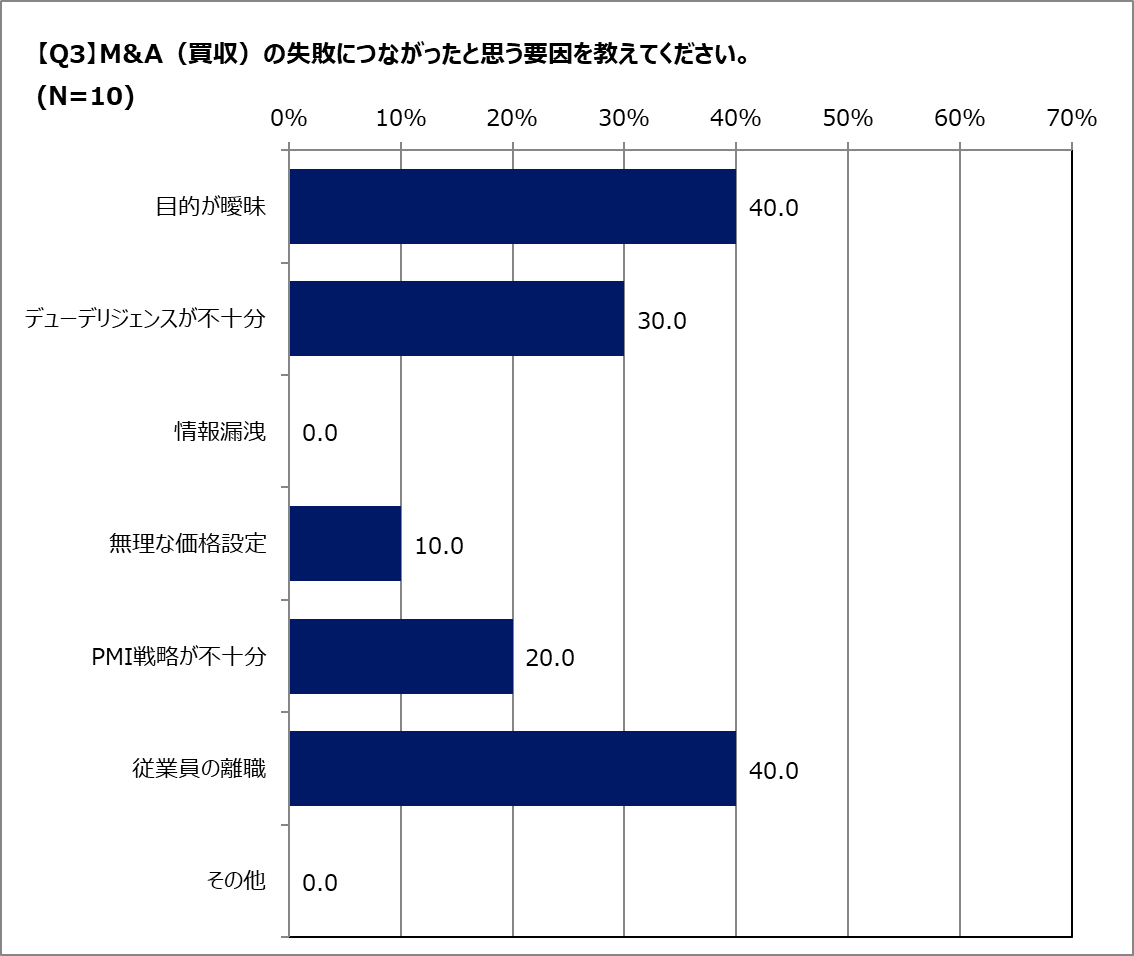

Q.M&A(買収)が失敗する理由は何ですか?

A.M&Aの失敗要因としては、「目的の曖昧さ」や「従業員の離職」が最も多く挙げられ、戦略の不明確さや人材流出が大きな影響を及ぼしていることが明らかになりました。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を「失敗した」と評価した人に失敗の要因を尋ねたところ、「目的が曖昧」(40.0%)と「従業員の離職」(40.0%)が最も多く挙げられました。次いで「デューデリジェンスが不十分」(30.0%)や「PMI戦略が不十分」(20.0%)も指摘されています。これらの結果から、買収の目的や戦略の不明確さ、人材流出などが失敗要因として大きく影響していることがわかります。

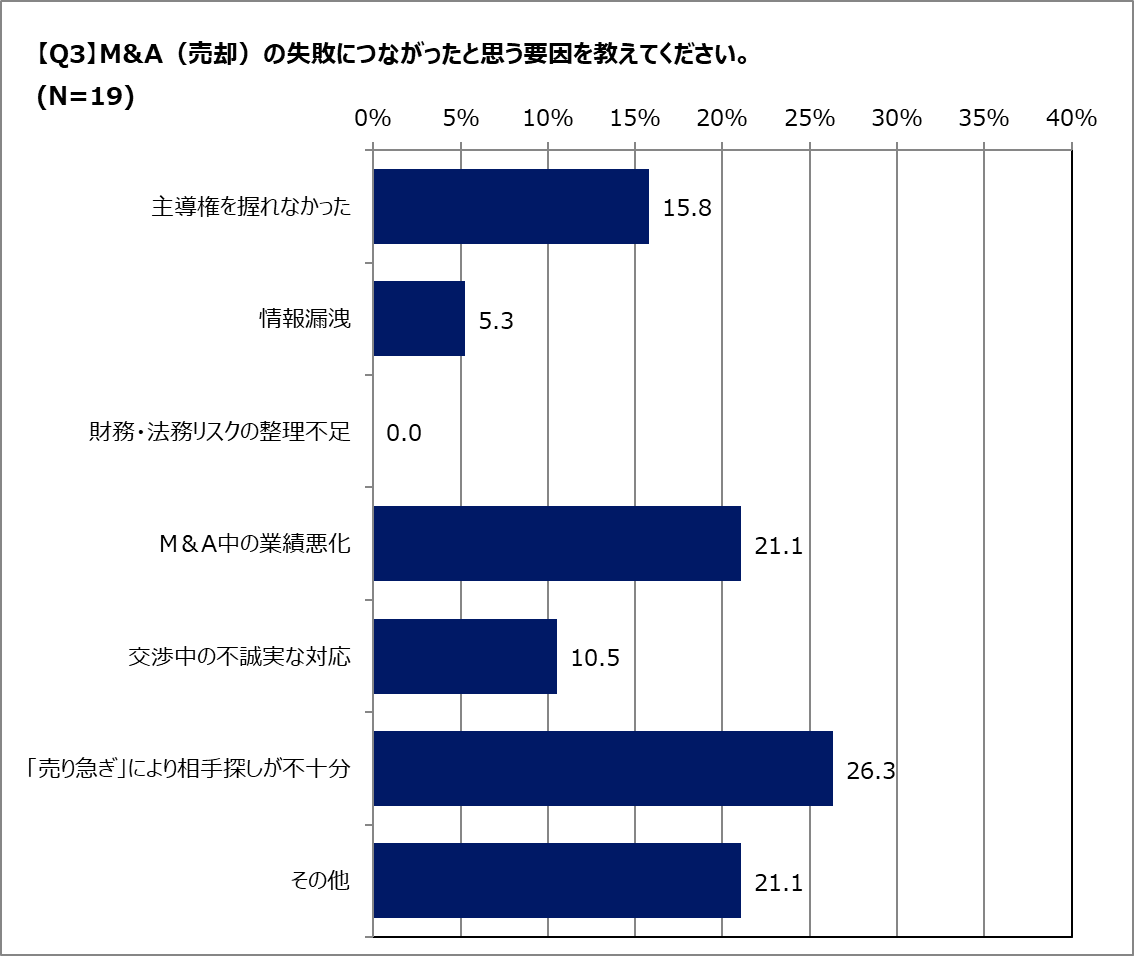

Q.M&A(売却)が失敗する理由は何ですか?

A.M&A(売却)における失敗の背景には、「売り急ぎによる相手選びの不十分さ」や「準備不足」が大きく影響しており、拙速な判断がリスクを高める要因となっていることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を「失敗した」と評価した人に失敗の要因を尋ねたところ、最も多かったのは「売り急ぎによる相手選びの不十分」(26.3%)でした。次いで「M&A中の業績悪化」(21.1%)や「主導権を握れなかったこと」(15.8%)が挙げられました。また「交渉中の不誠実な対応」や「情報漏洩」も一因として指摘されています。拙速な判断や準備不足が、M&Aの失敗に直結していることが示唆されます。

成功するためのM&A戦略

M&A(企業の合併・買収)は、企業の成長戦略の一環として注目されていますが、失敗例も多いです。

日本でも、うまくいかなかったM&Aの事例が少なくありません。

成功するためには、しっかりとした戦略を持つことが欠かせません。

ここでは、成功するためのM&A戦略を詳しく見ていきましょう。

事前の徹底的なデューデリジェンスの実施

M&Aの成功は、事前のデューデリジェンスに大きく依存します。

これができていないと、隠れたリスクや問題点を見落とす可能性が高いです。

デューデリジェンスとは、買収対象となる企業の財務状況や業務内容、法務、税務、経営状況などを徹底的に調査することを指します。

日本のある大手企業は、この調査を怠ったために、買収後に思わぬ負債が発覚し、結果的に巨額の損失を被りました。事前の調査がいかに重要かを示す典型的な失敗例です。

したがって、M&Aが成功するためには、事前の徹底的なデューデリジェンスが不可欠です。これによってリスクを管理し、情報に基づいた判断が可能となります。

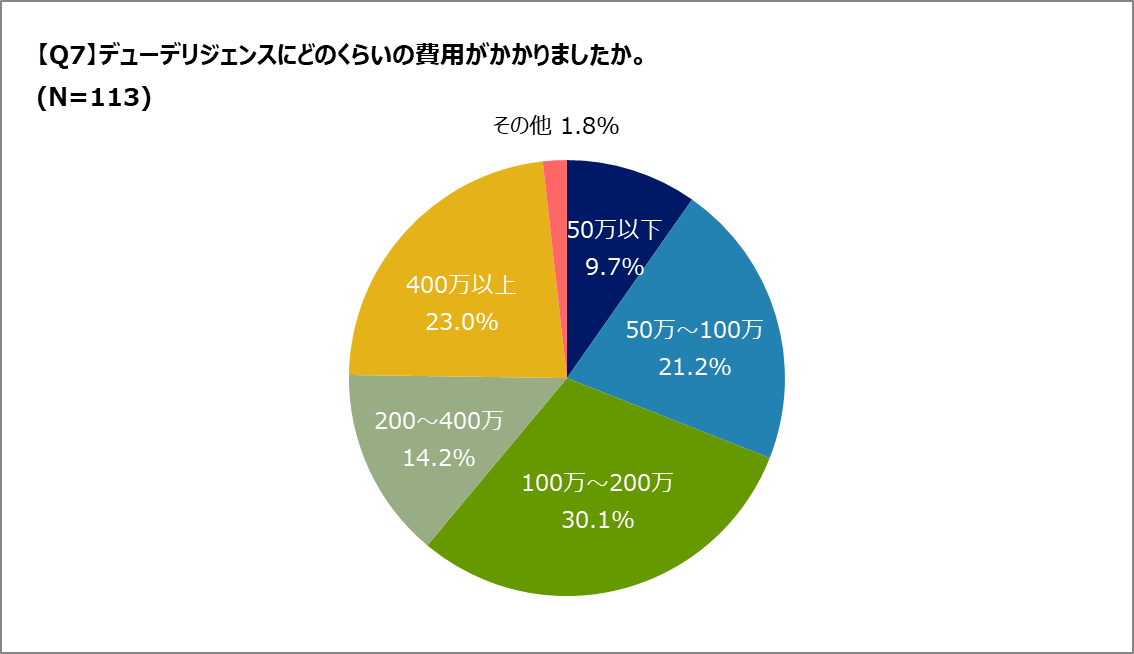

Q.デューデリジェンスの相場はどのくらい?

A.デューデリジェンスの費用は「100万円以上」が多数を占めており、一定の精度と網羅性を確保するには、数百万円規模の投資が一般的であることがうかがえます。

※本アンケートの調査概要はこちらから

デューデリジェンスの実施状況についてアンケートを実施し、デューデリジェンスを「十分に実施した」「実施したが不十分だった」と回答した113人に、かかった費用を尋ねました。

最も多かったのは「100万~200万円」(30.1%)でした。次いで「400万円以上」(23.0%)、「50万~100万円」(21.2%)が続きます。「50万円以下」は9.7%にとどまりました。多くのケースで100万円以上の費用が発生しており、デューデリジェンスには相応の投資が必要であることがわかります。

統合後のしっかりとした管理計画

M&A成功の鍵の一つは、統合後の管理計画がしっかりしていることです。

なぜなら、どんなにスムーズに買収が進んでも、統合が失敗すると全てが無駄になります。

例えば、ある企業は買収後、経営システムを統合せずに運営を続けたため、内部で混乱が生じ、効率が大幅に低下しました。買収は成功したかに見えましたが、統合段階での計画不足が失敗の要因となったのです。

よって、M&Aの成功には、統合後の管理計画を綿密に立てる必要があります。これにより、経営資源を最大限に活用し、企業価値を高めることが可能です。

文化の融合に向けた取り組み

M&Aが成功するためには、異なる企業文化の融合が重要な課題です。

この取り組みがうまく行かないと、社員のモチベーションが下がり、離職率が増加する恐れがあります。

例えば、ある日本企業が海外の企業を買収しましたが、お互いの文化を理解せずに統合を進めた結果、従業員間の対立が深刻化しました。この文化理解の欠如は、最終的に事業の低迷につながりました。買収自体は成功しましたが、企業文化の融合が失敗につながった一例です。

したがって、M&A成功には文化の違いを尊重し、双方の強みを引き出すために関係構築を進めることが重要です。文化の融合に向けた努力が成功の鍵と言えます。

M&Aに関するよくある質問

M&A、つまり企業の合併や買収について興味を持つ人は増えています。

しかし、その成功率やプロセスについて疑問を持つ人は少なくありません。

本記事では、M&Aの成功率や重要な統合プロセス、特に日本企業が海外企業を買収する際のポイントについて詳しく解説します。

M&Aの成功率や過程はどのようなものか。気になりますよね。

まずは、このM&Aにまつわる質問にお答えしながら、皆さんの知識を深めていきたいと思います。

M&Aの成功率はどれくらい?

M&Aの成功率は一般的に高くありません。

その理由は、企業文化の違いや市場環境の変化、また統合プロセスに不備があることが多いためです。

例えば、統計によると、M&Aの約50%は最初の数年で価値を生まないとされています。

さらに、日本国内でも中小企業同士のM&Aでは特に失敗例が多く、市場の調査不足や統合後の経営戦略の欠如が原因となっています。

結論として、M&Aの成功率はさほど高くないのが現状です。

しかし、慎重な計画と実行により成功へと導くことができるのです。

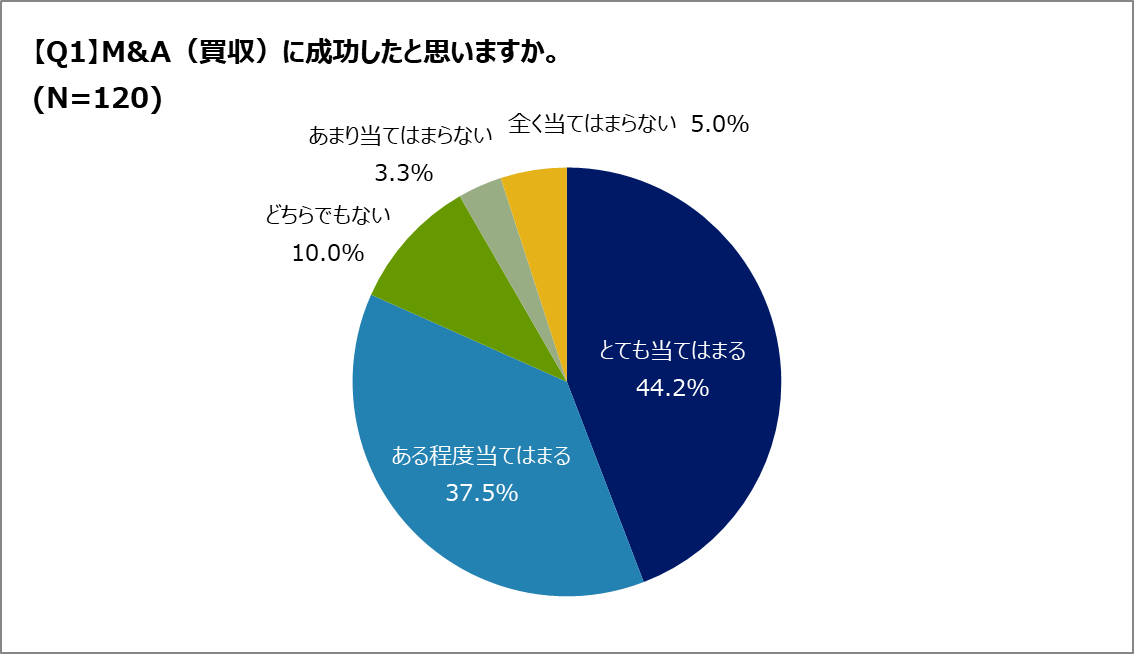

Q.M&A(買収)の成功率はどのくらい?

A.M&A(買収)の成功率は80%程度で、多くの人が「成功した」と肯定的に評価しています。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(買収)を「成功した」と評価した人に、成功の要因について尋ねたところ買収側では「とても当てはまる」と答えた人が44.2%、「ある程度当てはまる」が37.5%と、8割以上が肯定的な評価を示しました。一方で、「どちらでもない」は10.0%、「あまり当てはまらない」および「全く当てはまらない」は計8.3%にとどまりました。買収を失敗と捉える人は、10%未満であるという結果になりました。

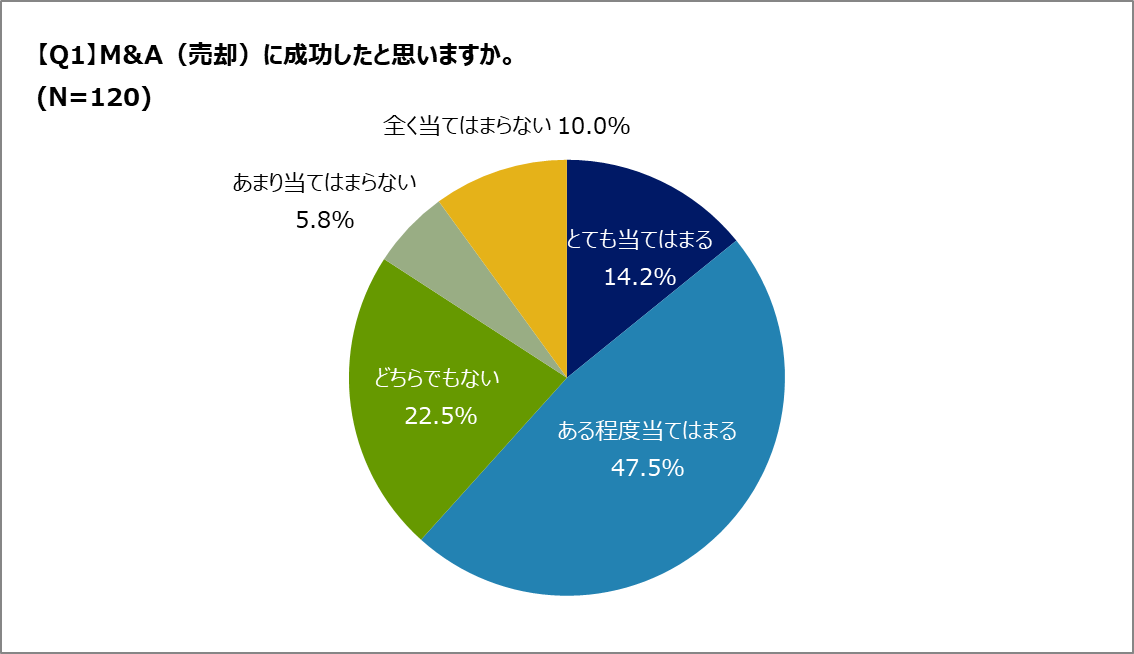

Q.M&A(売却)の成功率はどのくらい?

A.M&A(売却)の成功率は約6割にのぼり、多くの売却経験者が一定の成果を実感しています。

※本アンケートの調査概要はこちらから

M&A(売却)を「成功した」と評価した人に、成功の要因について尋ねたところ、最も多かった回答は「適切なタイミング」で60.8%を占めました。次いで「企業価値を正確に把握・可視化」(45.9%)、「適切な専門家への相談」(35.1%)が続きました。その他にも「財務・法務・税務資料の整理」や「買い手候補の複数確保」など、事前準備や外部支援の重要性がうかがえます。成功の裏には綿密な戦略と準備があることが示唆されています。

M&A後の統合プロセスの重要性とは?

M&A後には統合プロセスが非常に重要です。

なぜなら、効率的な統合が達成されなければ、企業としての価値は増加しないからです。

具体例として、ある日本企業が他の企業を買収したとします。

統合プロセスが適切に行われれば、シナジー効果により売上と利益を向上させることができます。

一方で、統合の遅れが問題を引き起こすケースもあります。

結局、統合の出来次第でM&Aの成果が決まると言っても過言ではありません。

したがって、M&A後の統合プロセスに時間と労力を割くことが不可欠です。

統合の成功が、結果としてM&A全体の成功に直結するためです。

日本企業が海外企業を買収する際のポイントとは?

日本企業が海外企業を買収する際にはいくつかのポイントを押さえる必要があります。

その中で最も重要なのは、現地の文化理解と法律の順守です。

たとえば、ある日本企業がアメリカの企業を買収する際には、アメリカのビジネス文化を理解し、適切なコミュニケーションを図ることが求められます。

また、現地の法令を遵守しないと法的トラブルを招く可能性もあります。

これらのポイントをしっかり押さえることで、異文化間のビジネスがスムーズに進行しやすくなります。

その結果、日本企業の海外進出が成功する確率が高まるのです。

まとめ:M&Aを成功させるために重要なこと

M&Aは企業成長において重要な手段ですが、成功させるには多くの課題があります。

失敗例から学ぶことは多く、特に文化の統合やデューデリジェンスの徹底は欠かせません。

また、統合プロセスの計画と管理がしっかりしていないと、期待したシナジー効果を得られないことがあります。

成功するためには事前準備と細やかな統合計画が必要です。

企業文化の融合に向けた努力も重要であり、これが成功への鍵となります。

戦略的なアプローチを持ち、周囲の専門家とも協力しながら進めることが、M&Aを成功へと導く重要な要素です。

【調査概要】M&A(買収側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(買収)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件

【調査概要】M&A(売却側)に関するアンケート

調査実施期間:2025年7月14日

調査対象者:20~59歳のM&A(売却)経験のある男女

調査方法:インターネット調査

調査協力:株式会社JCマーケティング

有効回答数:120件